I "REINCARNATI" DI GUIRDHAM E L'ILLUSIONE DELL'IPNOSI REGRESSIVA

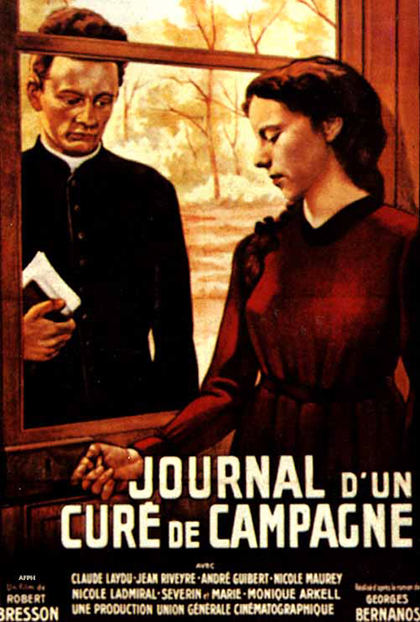

Una dottrina New Age mascherata da Catarismo

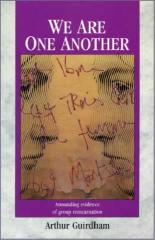

Uno dei casi più strani che mi sia stato dato di studiare è quello di Arthur Guirdham, uno psichiatra inglese. Essendo in pensione dopo una vita di duro lavoro tra i meandri mentali di un'infinità di pazienti, aveva senza dubbio molto tempo libero. Non fa quindi specie se fu vittima dei suoi stessi fantasmi psichici. Così si mise a scrivere libri che a suo dire spiegavano in dettaglio esperienze di ipnosi regressiva a cui aveva sottoposto diverse persone nel corso della sua carriera, facendo emergere i loro ricordi di vite passate.

Scrittore e studioso del paranormale, questo psichiatra era noto con lo pseudonimo Francis Eaglesfield. Nacque nel 1905 nel Cumberland, una regione storica dell'Inghilterra settentrionale. Studiò al Keble College dell'Università di Oxford e al Charing Cross Hospital di Londra.

A quanto Guirdham ci racconta, a colpirlo in particolare fu il caso di una donna, la Signora Smith, che ipnotizzata riportò alla luce i ricordi di una vita del XIII secolo. Entrata in analisi nel tentativo di curare l'epilessia, questa donna raccontò di incubi lucidi nei quali era la figlia di contadini della regione di Tolosa, amici di un Buon Uomo chiamato Roger de Grisolles (sarebbe poi molto interessante sapere come la donna pronunciava questo nome). Grisolles fu catturato e morì in prigione, mentre la giovane donna fu bruciata viva sul rogo.

Per una bizzarra coincidenza, lo stesso Guirdham affermava di aver fatto sogni del tutto simili fino all'adoloscenza. Alla fine rivelò alla sua paziente di essere stato Roger de Grisolles in una sua vita precedente, e che quindi qualcosa li legava. A parte l'ambientazione medievale, mi sembra di ricordare una trama simile in una commedia di Macario.

Due libri significativi che lo psichiatra inglese scrisse sono stati The Lake and the Castle (1976) e The Great Heresy: The History and Beliefs of the Cathars (1977). A quanto pare tutto coincideva alla perfezione con la realtà storica, ogni dettaglio contenuto nelle narrazioni di Guirdham e della Signora Smith era corretto. Fu interpellato persino uno dei massimi studiosi mondiali di Catarismo, René Nelli, che avrebbe confermato con entusiasmo ogni cosa. A tal punto giunse l'ammirazione di Nelli per l'inglese che sembra abbia affermato: "se le fonti storiche e Guirdham fossero in disaccordo, seguirei senza esitazione quest'ultimo".

C'è da rimanere perplessi. Qualcuno dice che il materiale raccolto da Guirdham conterrebbe dati e dettagli di cui non poteva assolutamente essere a conoscenza, in quanto furono scoperti in documenti del XIII secolo contenuti in archivi nascosti e rivelati solo più tardi. Ma c'è da aspettarsi che a dire questo non siano certo gli scettici. Al momento ho sentito soltanto chiacchiere, ma non ho potuto raccogliere nulla di preciso.

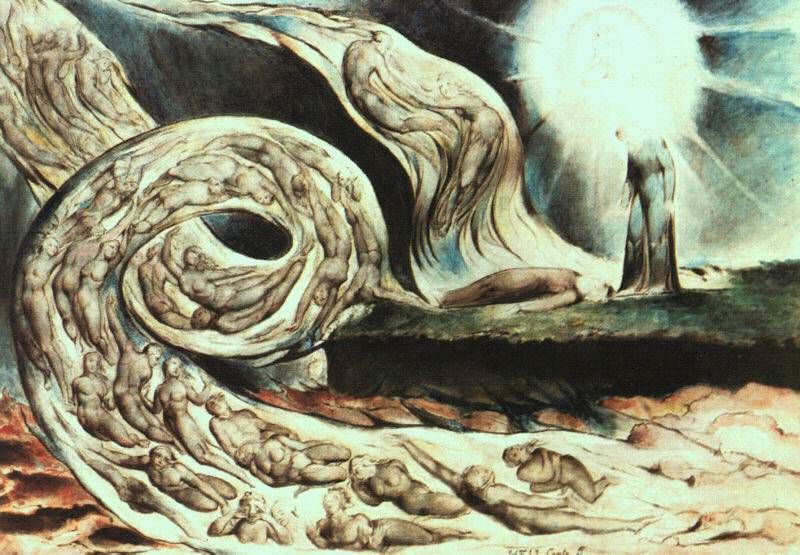

A questo punto l'indagine deve proseguire sul piano della teologia, abbandonando lo studio delle semplici prove (in pratica irreperibili) - che possono benissimo essere falsate. La Dottrina dei Buoni Uomini afferma chiaramente che chi riceve un Consolamentum valido si libera dalla schiavitù della carne e accede ad un mondo di Spirito. Una Terra dei Viventi i cui elementi, non materiali, sono incorruttibili. Ora, dobbiamo ritenere che un Buon Uomo non è più su questa terra, per necessità. Se uno ritiene che ciò non sia vero, non può in alcun modo definirsi un credente della Vera Chiesa di Dio.

Ho incontrato diversi Guirdhamiti in Rete, e parlando con loro ho potuto riscontrare quanto segue: essi credono che questo mondo possa essere redento e fatto evolvere fino a realizzare il Paradiso in Terra. Credono altresì che i Buoni Uomini si siano nuovamente incarnati proprio per aiutare l'Umanità in un'epoca difficile, per far sì che abbia inizio una Nuova Era di Consapevolezza Spirituale.

Ora faccio ai lettori una domanda retorica. Cosa sono le idee appena esposte? Semplice. Sono idee New Age! Il concetto di esistenza terrena come tappa necessaria all'evoluzione dello Spirito non fa parte del Catarismo in nessuna sua forma. Nessuna delle Chiese Catare ha mai affermato che noi siamo qui per seguire un piano cosmico evolutivo. Questo invece affermano tutti i Catari: siamo caduti dal Cielo e imprigionati nell'Inferno che è la vita terrena.

Anche dai pochi dati su Arthur Guirdham esposti in questa sede risulta che le sue idee contrastano in tutto con la Fede Catara. È un grave scandalo anche solo pensare che i Martiri di Montségur possano di nuovo essere avvolti in tuniche carnali. Ma anche se vedessimo la cosa da un punto di vista prettamente scientifico e materialista, dovremmo riconoscere che i Guirdhamiti che affermano di essere stati bruciati a Montségur non sono duecento, sono molti di più.

Inolte, perché non c'è gente che afferma di essere morta tra le fiamme a Verona, a Mont Aimé o in qualcuno degli altri roghi che hanno funestato l'Europa? Forse perché l'immaginario collettivo pensa che il Catarismo fosse esclusivo della Linguadoca. Moltissime persone neanche immaginano che ci fossero Catari in Italia, in Germania, in Austria, nella Francia del Nord, nelle Fiandre, in Inghilterra, in Spagna, in Bosnia, in Dalmazia, in Bulgaria, in Ungheria, in Grecia, a Bisanzio, etc.

Mentre svariati giornalisti parlano di un vero e proprio "Ritorno dei Catari", soltanto un navigatore in un forum ha espresso qualche dubbio. Se sono qui a soffrire, è perché evidentemente non ho ricevuto un Consolamentum valido in una mia vita precedente. Se mi alzo alle sei la mattina per andare al lavoro, prendo il treno e torno a casa esausto e sudato, significa che sono nel Tartaro e che qualunque sacramento abbia ricevuto non mi ha affatto giovato.

Se uno è qui ci sono varie possibilità. Ad esempio queste:

1) Ha passato vite da cattolico, da giudeo, da pagano, da saraceno, da ribaldo o altro, e non ha mai avuto la Fede dei Buoni Uomini;

2) Ha avuto la Fede, ma non è stato consolato perché è morto all'improvviso o è stato imprigionato;

3) Ha ricevuto un Consolamentum non valido, ossia il Buon Uomo che glielo ha impartito non era tale per via di infrazioni sessuali o alimentari;

4) Ha ricevuto un Consolamentum valido, ma essendo la sua natura diabolica non gli ha giovato, oppure ha commesso infrazioni dopo averlo ricevuto;

5) Ha abiurato, ha tradito i Buoni Uomini;

6) È morto nella disperazione.

Chiunque mi conosca bene non può avere dubbi sull'opzione che mi riguarda: è sicuramente l'ultima.

(Il Volto Oscuro della Storia, 4 luglio 2009)

In questo contributo, che ripubblico ben volentieri a distanza di tanti anni, ho potuto dimostrare l'incompatibilità tra la religione dei Catari e le dottrine spiritiste, provando al contempo la fallacia delle opinioni e dell'autorità di René Nelli. Per il resto, non è stata trovata finora alcuna prova scientifica valida dell'esistenza come della non esistenza della reincarnazione.

Riporto infine un thread di commenti al post del 2009.

Un dialogo blogosferico

(che molti riterranno surreale)

Antares: In effetti è quasi certo che non ci siano Buoni Uomini con accesso al pc e alla Rete. Gli ultimi documenti del XVIII secolo li descrivono come viventi in uno stato di "abietta povertà", seppur ben forniti di testi.

Una volta girando per siti mi sono imbattuto in un vescovo della Chiesa Greco-Ortodossa che voleva far passare per Consolamentum l'ordinazione della sua comunità. Non aveva la Dottrina e il suo rito poteva solo far diventare preti ortodossi, non Buoni Uomini. Sono poi riuscito a convincerlo che il Battesimo di Spirito è una cosa del tutto diversa, e che non ci sono state più ordinazioni valide dai tempi di Costantino e di Silvestro. Non mi dilungo in ogni caso sui Buoni Uomini in questa sede, girano troppi cattolici-belva nostalgici delle crociate e dei roghi.

Kopelev: Il dubbio da voi sollevato è più che legittimo. Sono del parere che qualcuno vi sia, ma chissà dove, forse a centinaia di chilometri di distanza dai luoghi in cui viviamo. Probabilmente egli conduce vita eremitica, sullo stile di Antonio l'Egizio, e non dispone di computer.

Albedo: Ci somo persone che sono alla ricerca di nuove trovate per ammaliare la gente, questo "neocatarismo", ad esempio, le comprende proprio tutte: cristianesimo, religioni orientali, rosacrocianesimo, panteismo, e alla fine si condisce tutto con la parola "cataro", giusto per attirare la curiosità delle persone (non sottovalutate il numero di persone, anche di media cultura che non sanno nemmeno che che cosa sia il catarismo). Si confeziona così un nuovo prodotto con cui vendere libri e fare convegni.

Ora pongo una domanda fondamentale: possibile che su tutta la terra si sia perso il consolamentum, non esiste più nessuno che possa darlo? Il Demiurgo è riuscito a raggiungere la vittoria finale, costringendo tutte le anime a reincarnarsi?

Antares: Carissimo Albedo, quella che hai posto è proprio la domanda che tanto mi angoscia. Sono convinto che qualcuno esista, perché è scritto che la Chiesa dei Buoni Uomini durerà fino alla Fine dei Tempi. Capire invece dove si trovino questi Buoni Uomini e chi siano è un problema che non si riesce ancora a risolvere...

Albedo: Le menzogna della New Age è come un virus mutante che cerca di impossessarsi di ogni involucro che trova, assumendone il nome anche se l'ontologia è del tutto diversa. Credo che non sia mai abbastanza ripeterlo, perché le genti non si accorgono di quanto sia insidioso e deleterio questo processo.

Kopelev: Ancora una volta Antares compie un gesto encomiabile, denunciando le insidie che si celano dietro il cosiddetto "neocatarismo". La tesi secondo cui questo mondo possa essere redento e fatto evolvere fino a realizzare il Paradiso in Terra è di matrice diabolica. C'è Satana in persona dietro di essa, e chi la propala si fa suo complice.