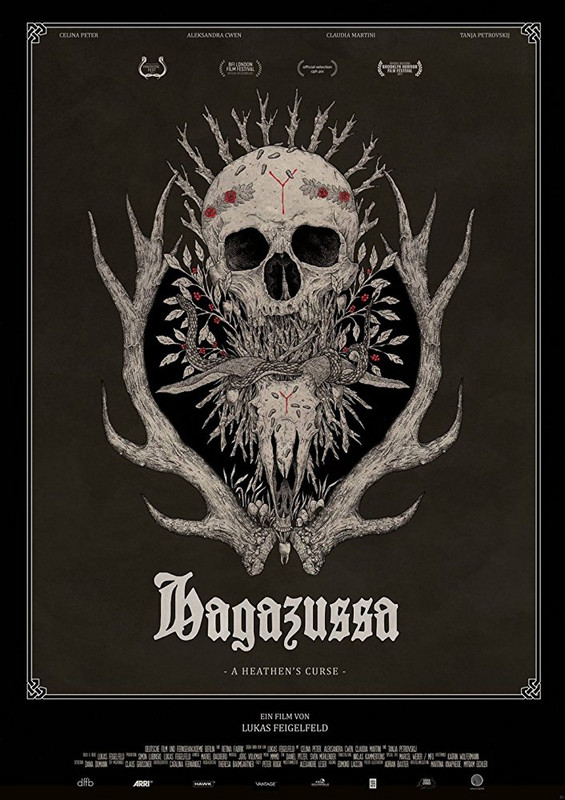

HAGAZUSSA - LA STREGA

Titolo originale: Hagazussa - Der Hexenfluch

Lingua originale: Tedesco

Titoli: Antico Alto Tedesco (in caratteri runici), Tedesco

(traduzioni)

Paese di produzione: Austria, Germania

Anno: 2017

Durata: 102 min

Genere: Orrore, drammatico

Tipologia: Film a episodi

Tematiche: Stregoneria, paganesimo alpino, persecuzione

Regia: Lukas Feigelfeld

Sceneggiatura: Lukas Feigelfeld

Produttore: Lukas Feigelfeld, Simon Lubinski

Casa di produzione: Deutsche Film- und Fernsehakademie

Berlin

Distribuzione in italiano: Forgotten Film Entertainment

Musiche: MMMD

Interpreti e personaggi:

Aleksandra Cwen: Albrun

Celina Peter: Albrun bambina

Claudia Martini: Madre di Albrun

Tanja Petrovsky: Swinda

Lingua originale: Tedesco

Titoli: Antico Alto Tedesco (in caratteri runici), Tedesco

(traduzioni)

Paese di produzione: Austria, Germania

Anno: 2017

Durata: 102 min

Genere: Orrore, drammatico

Tipologia: Film a episodi

Tematiche: Stregoneria, paganesimo alpino, persecuzione

Regia: Lukas Feigelfeld

Sceneggiatura: Lukas Feigelfeld

Produttore: Lukas Feigelfeld, Simon Lubinski

Casa di produzione: Deutsche Film- und Fernsehakademie

Berlin

Distribuzione in italiano: Forgotten Film Entertainment

Musiche: MMMD

Interpreti e personaggi:

Aleksandra Cwen: Albrun

Celina Peter: Albrun bambina

Claudia Martini: Madre di Albrun

Tanja Petrovsky: Swinda

Haymon Maria Buttinger: Parroco

Franz Stadler: Sepp

Killian Abeltshauser: Contadino

Gerdi Marlen Simonn: Martha

Thomas Petruo: Medico

Judith Greets: Suora

Episodi:

Ombre (SCATA - Schatten)

Corno (HORN - Horn)

Sangue (BLUOT - Blut)

Fuoco (FIUR - Feuer)

Franz Stadler: Sepp

Killian Abeltshauser: Contadino

Gerdi Marlen Simonn: Martha

Thomas Petruo: Medico

Judith Greets: Suora

Episodi:

Ombre (SCATA - Schatten)

Corno (HORN - Horn)

Sangue (BLUOT - Blut)

Fuoco (FIUR - Feuer)

Titoli in altre lingue:

Inglese: Hagazussa: A Heathen's Curse

Francese: Incantations

Francese: Incantations

Trama:

L'ambientazione è un luogo molto isolato nelle Alpi Austriache, nel XV secolo.

Ombre

Una ragazzina solitaria di nome Albrun vive con la madre, Martha, e fa la pastorella di capre. Un anziano viaggiatore le avverte di tornare indietro, perché nei 12 giorni tra Natale e l'Epifania c'è il pericolo di incontrare la Perchta, una divinità pagana che vive tra le montagne e somiglia a una Befana ostile, violenta. Una notte, alcuni uomini travestiti con pelli di capra e corna si avvicinano alla casa di Martha e Albrun, bussano alla porta, le chiamano streghe e insistono perché vengano bruciate vive. Poco più tardi, la madre si ammala di peste. Un medico e una suora, venuti da un villaggio vicino, scoprono degli orribili bubboni bulbosi e scuri sotto l'ascella della donna. Considerandola troppo debilitata per ricevere ulteriori cure, se ne vanno. Albrun si prende cura della madre, le cui condizioni fisiche e mentali peggiorano rapidamente, culminando in una violenza sessuale ai danni della figlia. La donna corre fuori dalla casa nella notte invernale. Al mattino, Albrun trova il suo cadavere nel bosco, ricoperto di serpenti.

Corno

Quindici anni dopo, Albrun ha una bambina a cui ha dato lo stesso nome della madre defunta, Martha. Si prende cura delle capre sulle colline, mungendole, producendo formaggio e a volte mostrando intimità con loro mentre si masturba. Porta il latte in città per venderlo, ma viene respinta dagli abitanti, a causa delle loro superstizioni, che li portano ad odiare i pagani (veri o immaginari che siano). La giovane è costretta ad affrontare terribili bulli, che la trattano come una paria, insultandola e sputando a raffica. Le molestie vengono interrotte all'improvviso dall'intervento di una ragazza biondiccia di passaggio, Swinda. Più tardi, questa Swinda si presenta alla baita di Albrun donandole una mela e dicendole che il prete del villaggio vorrebbe parlarle.

Il sacerdote tratta Albrun umanamente e le spiega che il suo isolamento e il suo allontanamento dagli altri conducono i villici alla tentazione che scaturisce dal sacrilegio. Mentre porge ad Albrun il teschio di sua madre, levigato e ornato, dipinto con fiori e vegetazione, conclude: "Per rafforzare la fede di una comunità religiosa, è necessario che ogni sacrilegio venga purificato". Albrun prende il teschio e lo mette in un angolo della sua casa. Gli fa offerte di fiori e gli colloca vicino una candela. Quando Swinda le fa visita, nota quel resto macabro e se ne va via subito. Nella suo solitudine, Albrun sente voci provenienti dal bosco, tra cui quella di sua madre. I suoni continuano mentre si masturba. Il giorno dopo, cerca di allattare sua figlia, che però rifiuta il capezzolo.

Più tardi, mentre camminano in montagna con Albrun, Swinda la mette in guardia da "coloro che non portano Dio nel cuore: gli ebrei e i pagani". Aggiunge che "Arrivano di notte e come animali ti rapiscono, e poi qualche mese dopo hai un figlio come loro tra le braccia". Durante il tragitto, Swinda convince un uomo incredibilmente grossolano e grottesco a camminare con loro. Dopo che Swinda gli ha sussurrato qualcosa, lui si gira verso Albrun e l'abbraccia. Swinda getta Albrun a terra, la immobilizza e sussurra: "È disgustoso come puzzate voi streghe, emanate un fetore di marcio". Però inala avidamente. L'uomo scimmiesco inizia quindi a violentare Albrun mentre Swinda la tiene ferma. Più tardi, Albrun torna a casa e scopre che le sue capre sono state tutte rubate tranne una, orrendamente macellata e mutilata. Furiosa, porta un ratto morto alla fonte d'acqua locale per avvelenarla, poi urina sulla carogna del roditore e nel flusso. Ha le mestruazioni ed è febbricitante. Quella notte, Albrun accende una candela e comunica con il teschio di sua madre.

BLUOT :

Sangue

Albrun arriva in città con la figlia in braccio e vede molti cadaveri nudi e tumefatti condotti via. È la peste! Un monatto incappucciato trasporta su un barozzo Swinda e il massiccio contadino grottesco. Le loro carogne sono messe in una posizione contorta, quasi come se fossero impegnate in un 69: i piedi incredibilmente puzzolenti dell'uomo, dalle suole annerite, sono a poca distanza dalla faccia di Swinda e fanno penetrare i lezzi schifosi nel suo naso estinto. La scena sembra quasi una proiezione dei supplizi dell'Inferno, che non daranno loro pace per l'Eternità!

Sulla via del ritorno, Albrun si ferma nel bosco e mangia un fungo, una specie di chiodino, che le provoca terrificanti allucinazioni e psicosi violentissime. Nel mezzo del parossismo, la donna entra in un putrido stagno assieme alla figlia, lasciandola annegare. Affonda nell'acqua torbida con gli occhi aperti, in mezzo al sangue.

Nella sua baita, mentre Albrun dorme, un serpente le percorre il corpo. Lei si sveglia e, ignorando il rettile, sente la madre chiamarla. Si alza e si avvicina al camino, mentre continua a sentire il respiro affannoso della madre. A questo punto scopre il corpicino della bambina annegata, che aveva portato a casa con sé. Sconvolta, lo immerge nella zuppa che bolle sul fuoco. Con mani tremanti, mangia alcuni brandelli della carne infantile. Presto vomita copiosamente e urla di orrore, mentre la psicosi indotta dal fungo ritorna a scuoterla. Vede la figura spettrale della madre e sente delle risate. Le ombre sui muri sembrano muoversi minacciose, costringendola a fuggire dalla capanna. Nella luce crepuscolare del mattino, con gli occhi resi opachi e ciechi da un glaucoma, Albrun si sdraia e muore sulla cima della montagna. Il suo corpo prende fuoco spontaneamente al sorgere del sole!

Numero di bambini mangiati: 1.

Recensione:

Questo film è la tesi di laurea del regista, produttore e sceneggiatore austriaco Lukas Feigelfeld (Vienna, 1986 - vivente).

La critica ha accostato con una certa insistenza questa pellicola a The Witch, diretto da Robert Eggers (2015), che parimenti tratta l'argomento della stregoneria. A mio avviso, le somiglianze tra l'opera di Feigelfeld e quella di Eggers si limitano alle atmosfere cupe e ai colori smorti, in alcune sequenze tendenti quasi al bianco e nero. Infatti il film è stato girato in gran parte con luce naturale e in remote località alpine; il regista ha optato per dialoghi minimi e un approccio lento e atmosferico. La struttura narrativa è esile, ridotta all'indispensabile. È opinione comune nel Web che la storia passi addirittura in secondo piano rispetto alla forma (Cotola, 2020). Questo si deve soprattutto al fatto che la protagonista è una donna solitaria, che ha pochissimi contatti con il mondo esterno. In altre parole, manca un complesso contesto familiare.

La pellicola di Eggers è legata all'iconografia tradizionale della stregoneria, con i Sabba, i patti col Diavolo in forma di caprone nero, il manifestarsi di eventi soprannaturali et similia. Quella di Feigelfeld invece esplora una tradizione abbastanza diversa, fatta di sopravvivenze (vere o presunte) di un sostrato precedente all'introduzione del Cristianesimo nell'arco alpino orientale. Manca del tutto l'elemento della Riforma Protestante, essendo l'ambientazione precedente. Mancano così dispute religiose come quella che ha portato William ad essere espulso con la famiglia dalla sua comunità puritana.

Come già The Witch, anche Hagazussa - La strega può essere visto servendosi di diverse due chiavi di lettura: quella letterale e quella figurativa. La seconda è quella che permette la migliore analisi, da un punto di vista prettamente razionalistico. Albrun potrebbe benissimo non essere una strega, bensì una donna infelice e con problemi psichici aggravati dalla solitudine, dalla segregazione e dal clima di ostilità che la circonda. Tutto ciò che appare soprannaturale può essere visto come pura e semplice allucinazione indotta da avvelenamento da funghi. Albrun uccide la figlia e compie un atto di cannibalismo perché spinta dalla pazzia e non per comando di un'entità demoniaca realmente esistente. Le voci sono allucinazioni acustiche, ben note alla psicopatologia. La peste che uccide Swinda e il contadino scimmiesco può essere stata causata dal morso di uno scoiattolo, di un ratto o di una lepre - e non da un atto magico di reale efficacia. Non dimentichiamoci che negli Stati Uniti d'America, dove ogni anno si verificano sporadici casi di peste (sia bubbonica che polmonare), il principale vettore del morbo è proprio il morso degli scoiattoli. L'unico fenomeno difficile a spiegarsi è quello dell'autocombustione finale, che avviene sotto il cielo sereno e non può essere ascritta a un fulmine comune. Si può pensare che Albrun, ormai incosciente, sia stata colpita da un fulmine globulare, evento rarissimo ma non del tutto impossibile.

Tuttavia, se uno spettatore volesse ritenere che Albrun sia un'autentica strega, avrebbe comunque tutti gli elementi per farlo. Questa complessità, che permette diverse interpretazioni tra loro contrastanti, è qualcosa di geniale.

Etimologia di Hagazussa

La parola Hagazussa è l'antenato del tedesco moderno Hexe "strega". La forma protogermanica ricostruibile è *χaγatusjō, composto di *χaγō "recinto" e di *tusjō "demonio", con paralleli in celtico e in altre lingue indoeuropee.

Etimologia di Albrun

Il nome significa "Runa degli Elfi" o "Segreto degli Elfi". La forma protogermanica ricostruibile è *Albirūnō, composto di *albiz "elfo" e *rūnō "segreto". È un antroponimo femminile molto arcaico. Gli Elfi, nell'antica tradizione germanica, non erano le creature leggiadre, splendenti e benevole a cui siamo stati abituati dal fantasy: erano esseri maligni che vivevano nei tumuli e che erano ritenuti responsabili, tra le altre cose, della diarrea e della lebbra.

Etimologia di Swinda

Il nome significa "Forte". La forma protogermanica ricostruibile è *Swinþō, da *swinþaz "forte". È un antroponimo femminile molto arcaico. In gotico si ha l'aggettivo swinþs "forte", femminile swinþa. Lo stesso elemento si trova anche nel nome della Regina degli Ostrogoti Amalasunta (gotico Amalaswinþa "Forza degli Amali", trascritto come Amalasuintha, Amalasuntha, Amalasuinda, Amalasuenta). Gli Amali erano la dinastia regnante degli Ostrogoti (estinta con la morte di Teodato nel 536).

Nota:

Sono forme un po' arcaiche per il XV secolo.

Sono forme un po' arcaiche per il XV secolo.

Curiosità

Il finanziamento subì delle interruzioni: le riprese furono sospese per un anno a causa di vincoli di bilancio, poiché la produzione inizialmente non ricevette alcun sostegno finanziario da parte di fondi cinematografici tedeschi o austriaci.

Gli attori hanno recitato le loro battute in una variante dialettale austriaca della lingua tedesca. La colonna sonora è stata composta dal duo dark ambient greco MMMD.

Altre recensioni e reazioni nel Web

Alcune opinioni interessanti si trovano nel sito di critica cinematografica Il Davinotti:

Daniela ha scritto (2020):

"Figlia di strega, destinata a diventare strega essa stessa... Con molti punti di contatto con The Witch di cui condivide i toni cupi e l'ambientazione in una società contadina decontestualizzata, questa produzione franco-tedesca [sic] riesce ad essere ancora più scarna e criptica. Per spingere verso il male è sufficiente la crudeltà degli uomini verso i deboli ed i diversi, sorretta dall'ottusità della Chiesa, tanto che il Diavolo può defilarsi fino a diventare un fruscio nella foresta o la conseguenza di un'intossicazione alimentare. Film ostico ma rigoroso, affascinante."

Buiomega71 ha scritto (2021):

"Cupo, ostico, opprimente e oscuro (come le musiche alla Popol Vuh di Mmmd) viaggio incubotico [sic] che sta tra Dreyer e Herzog, in cui Feigelfeld tocca le corde più disturbanti (in zona zoofilia con la mungitura della capra, la madre che annusa viscidamente la figlia, una minzione su un ratto morto, infanticidi, il vomito, la peste e una sequenza di cannibalismo tra le più insostenibili mai girate) fino a una chiusa suggestiva che sfocia nel soprannaturale. The witch, al confronto, sembra un blockbuster. Vivamente sconsigliato a chi soffre di depressione. Pesantissima l'atmosfera."

Abthonyvm ha scritto (2022):

"Sarebbe semplicistico considerare l'opera di Feigelfeld come la controparte europea del The witch di Eggers, nonostante gli inevitabili paragoni e gli evidenti punti di contatto: l'orrore dell'austriaco è più rarefatto e intimo, si nutre di solitudine ed emana dai dettagli (i bubboni della madre morente, l'erotismo malato, i teschi), facendosi conseguenza diretta di mali insanabili quali il pregiudizio e l'ignoranza, concretizzandosi in una fuga nefasta nella follia depressiva. Opera non tanto spaventosa quanto disturbante, che si avvale di un'ottima protagonista e un'eccellente OST."

Piuttosto scettico è invece Myvincent, che ha scritto (2021):

"Vita, miracoli e morte di una strega del XV secolo in uno sperduto villaggio alpino fatto di quattro case. Più che un horror, l'ennesima critica a chi fa della diversità uno squallido motivo di conformismo. Purtroppo lo stile è talmente monotono, il ritmo di una noia insostenibile, che il film si fa davvero pessimo. Esercizio di stile fine a se stesso e per di più dai risultati discutibilissimi."

Senza dubbio è interessante, anche se si ravvisa una certa fissazione con temi tipicamente moderni proiettati retroattivamente indietro di secoli.