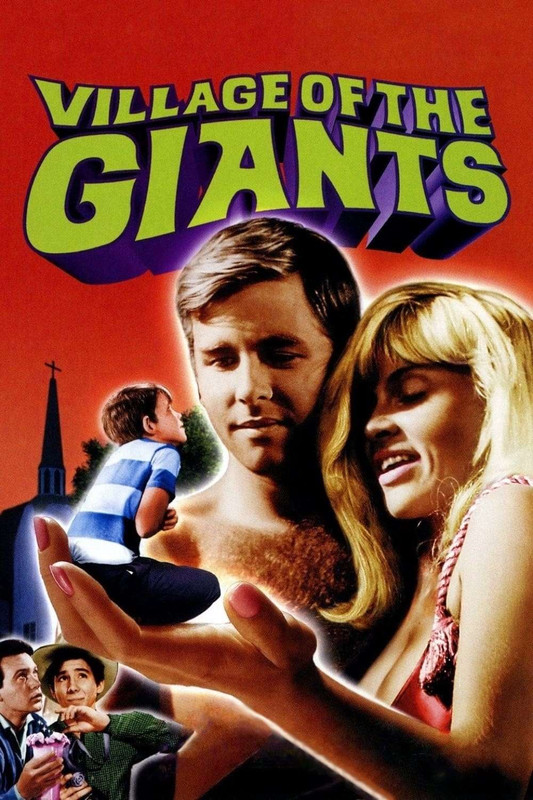

Titolo originale: Village of the Giants

Lingua originale: Inglese

Paese di produzione: Stati Uniti d'America

Anno: 1965

Durata: 81 min

Rapporto: 1,85:1

Genere: Fantascienza, commedia

Sottogenere: Teensploitation

Regia: Bert I. Gordon

Soggetto: Herbert George Wells, dal romanzo

The Food of the Gods and How It Came to Earth

(1904); Bert I. Gordon

The Food of the Gods and How It Came to Earth

(1904); Bert I. Gordon

Sceneggiatura: Alan Caillou

Produttore: Bert I. Gordon

Casa di produzione: Berkeley Productions,

Embassy Pictures Corporation, Joseph E. Levine

Embassy Pictures Corporation, Joseph E. Levine

Productions

Distribuzione in italiano: Metro-Goldwyn-Mayer/

UA Entertainment

UA Entertainment

Fotografia: Paul Vogel

Montaggio: John A. Bushelman

Effetti speciali: Bert I. Gordon, Flora M. Gordon,

Herman E. Townsley

Herman E. Townsley

Musiche: Jack Nitzsche

Scenografia: Franz Bachelin

Trucco: Wally Westmore

Interpreti e personaggi:

Tommy Kirk: Mike

Johnny Crawford: Horsey

Beau Bridges: Fred

Ronny Howard: Genius

Joy Harmon: Merrie

Bob Random: Rick

Tisha Sterling: Jean

Charla Doherty: Nancy

Tim Rooney: Pete

Kevin O'Neal: Harry

Gail Gilmore: Elsa

Toni Basil: Red

Hank Jones: Chuck

Jim Begg: Fatso

Vicki London: Georgette

Joseph Turkell: Sceriffo

Rance Howard: Assistente dello sceriffo

Debi Storm: Cora la figlia dello sceriffo

Freddy Cannon: Se stesso

Mike Clifford: Se stesso

The Beau Brummels: Se stessi

Julie Kenney: Ragazza nel seminterrato (non accreditata)

Higgins: Wolf, il cane di Genius (non accreditato)

Orangey: Gatto (non accreditato)

Titoli in altre lingue:

Spagnolo: El pueblo de los gigantes

Spagnolo (Cile): La aldea de los gigantes

Portoghese: A Cidade dos Gigantes

Spagnolo (Cile): La aldea de los gigantes

Portoghese: A Cidade dos Gigantes

Russo: Деревня великанов

Ungherese: Óriások falva

Ungherese: Óriások falva

Budget: 750.000 dollari US

Box office: Sconosciuto

La vicenda ha luogo nella fittizia Hainesville, in California. Dopo essersi schiantati con la loro auto contro un posto di blocco durante un temporale, numerosi adolescenti festaioli venuti da fuori si dedicano prima a una vigorosa e giocosa lotta nel fango, poi si dirigono verso la città a piedi. Sono Fred, Pete, Rick, Harry e le loro amiche Merrie, Elsa, Georgette e Jean. Fred ricorda di aver incontrato Nancy, una ragazza di Hainesville, così decidono di cercarla.

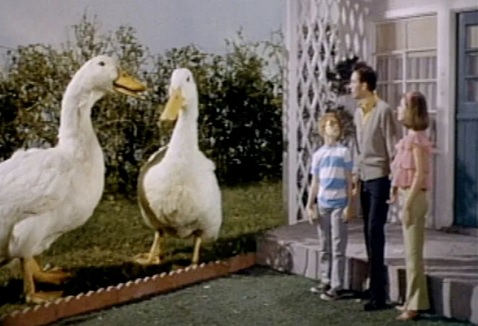

Questa Nancy, nel frattempo, è con il suo fidanzato Mike, mentre il fratello minore, il fulvo e occhialuto "Genius", gioca con il suo set del piccolo chimico in cantina. Genius crea accidentalmente una sostanza che chiama "goo" e fa crescere a dismisura qualunque animale la ingerisca, tra cui un cane e una coppia di anatre.

I ragazzi giunti da fuori città irrompono nel teatro locale, si puliscono dalla pioggia e dal fango, poi vanno in un locale lì vicino dove si esibiscono i Beau Brummels. Poco dopo arrivano le anatre gigantesche, immani, più alte di un adulto, seguite da Mike e Nancy. Tutti sono sbalorditi dalle dimensioni dei volatili e si chiedono come abbiano fatto a diventare così grandi. Mike spiega che è un segreto, ma seguendo un suggerimento dei loro amici Horsey e Red, organizzano un picnic nella piazza del paese il giorno dopo, dove arrostiscono le anatre e ne danno da mangiare a tutti la carne succulenta.

Anche Fred e i suoi amici vedono il potenziale di ciò che ha fatto crescere le anatre, ma la loro mente è rivolta esclusivamente al profitto. Decidono di scoprire il segreto e alla fine ci riescono, fuggendo con un campione. Tornati a teatro, la banda discute su cosa fare con questo "goo". Sentendosi sotto pressione, Fred lo taglia a fette, dando a tutti un pezzo a testa, che viene subito consumato. Quando il "goo" fa effetto, coloro che lo hanno ingurgitato crescono fino a superare i 9 metri di altezza, strappandosi i vestiti. All'inizio tutti sono traumatizzati, ma presto si rendono conto del loro nuovo potere grazie alle colossali dimensioni, così decidono di prendere il controllo della città.

Durante la notte, i giganti decidono di isolare Hainesville dal resto del mondo. Distruggono le linee telefoniche, rovesciano le antenne radiotelevisive e bloccano le strade rimanenti che conducono fuori città. Quando lo Sceriffo e Mike arrivano per occuparsene, scoprono che i giganti non hanno intenzione di andarsene e stanno tenendo prigioniera la figlia dello Sceriffo, Cora, in modo tale da non avere problemi. Mentre gli adulti della città sembrano paralizzati, i ragazzi decidono di reagire. Un tentativo di catturare Fred finisce per far prendere in ostaggio anche Nancy.

Nel frattempo, il fulvo Genius continua a lavorare, cercando di produrre altro "goo". Mike gli chiede di preparare una scorta di etere: ha notato che i giganti, che si sono insediati nel teatro, lasciano solo Merrie a fare la guardia agli ostaggi. Mike e Horsey progettano di sottomettere Merrie, recuperare le armi e liberare Nancy e la figlia dello Sceriffo.

Dopo aver condotto i giganti fuori dal teatro, Mike si comporta come Davide di fronte al Golia di Fred, per distrarli mentre Horsey e gli altri effettuano il salvataggio. Il nuovo tentativo di Genius di produrre il "goo" lo porta a scoprire un antidoto. Il marmocchio fulvo si reca in piazza in bicicletta con un secchio pieno dell'antidoto, che esala vapori mefitici densi e giallastri. I giganti ne inalano i fumi e tornano tutti alla normalità come per incanto. Mike affronta Fred e lo fa scappare dalla città con i suoi amici, ormai ridicoli nei loro abiti troppo grandi.

Tuttavia, quando Fred e gli altri raggiungono la loro auto, incontrano un gruppo di viaggiatori naneschi che hanno sentito parlare del "goo" e dei suoi prodigiosi effetti: si stanno dirigendo in città alla ricerca della sostanza, che vogliono ingurgitare. Alcuni sono giunti persino dal Giappone!

Slogan:

"Teen-agers zoom to supersize and terrorize a town!"

Recensione:

Si tratta di un adattamento molto libero del romanzo di H.G. Wells L'alimento divino, aka Il cibo degli dei (The Food of the Gods and How It Came to Earth, 1904). In seguito l'opera dello scrittore britannico è stata portata sullo schermo una seconda volta dallo stesso regista, che ha diretto Il cibo degli dei (The Food of the Gods, 1976).

A differenza di quanto accade in altre pellicole di Gordon sul gigantismo, umano o animale, in Village of the Giants la fantascienza si mescola alla commedia ed è priva della benché minima venatura di horror. Assume dall'inizio alla fine un tono scanzonato, leggerello e addirittura goliardico: un mix esplosivo di ottimismo, fede nella Scienza, rivoluzione culturale e sessuale, boom economico, cambiamenti sociali. Contribuiscono a questa atmosfera anni '60 anche la musica e le sequenze psichedeliche dei giovani che ballano in stato di alterazione, in abiti succinti. Sono presenti elementi che si sarebbero poi sviluppati nel genere beach party. Per dare un'idea del rimbambimento generale, basti considerare le sequenze in cui in una discoteca fanno la loro comparsa le due anatre colossali, che suscitano nel presenti stupore misto a una grande ilarità, ma nessuna paura. Eppure le anatre sono piuttosto aggressive e voraci: se si trovassero in mezzo a umani più piccoli di loro, non esiterebbero a dilaniarli! Anche un gatto gigantesco potrebbe dare dei bei problemi! Di fronte a queste mie osservazioni, il regista risponderebbe senza dubbio che la sua opera non è fatta per suscitare discussioni filosofiche ed etologiche; aggiungerebbe che tutto va preso per quello che è: una commediola, per l'appunto.

A differenza di quanto accade in altre pellicole di Gordon sul gigantismo, umano o animale, in Village of the Giants la fantascienza si mescola alla commedia ed è priva della benché minima venatura di horror. Assume dall'inizio alla fine un tono scanzonato, leggerello e addirittura goliardico: un mix esplosivo di ottimismo, fede nella Scienza, rivoluzione culturale e sessuale, boom economico, cambiamenti sociali. Contribuiscono a questa atmosfera anni '60 anche la musica e le sequenze psichedeliche dei giovani che ballano in stato di alterazione, in abiti succinti. Sono presenti elementi che si sarebbero poi sviluppati nel genere beach party. Per dare un'idea del rimbambimento generale, basti considerare le sequenze in cui in una discoteca fanno la loro comparsa le due anatre colossali, che suscitano nel presenti stupore misto a una grande ilarità, ma nessuna paura. Eppure le anatre sono piuttosto aggressive e voraci: se si trovassero in mezzo a umani più piccoli di loro, non esiterebbero a dilaniarli! Anche un gatto gigantesco potrebbe dare dei bei problemi! Di fronte a queste mie osservazioni, il regista risponderebbe senza dubbio che la sua opera non è fatta per suscitare discussioni filosofiche ed etologiche; aggiungerebbe che tutto va preso per quello che è: una commediola, per l'appunto.

Anziché la radioattività, la causa della crescita fino a proporzioni immense è qui la chimica, intesa come puerile miscuglio causale di sostanze. Questa non è Scienza, ovviamente, ma rende bene l'idea del pensiero imperante in quegli anni. Non esiste metodo, non esiste nemmeno una larvata comprensione dell'Universo e delle leggi su cui si fonda. Non esiste ricerca, tutto è imitazione dei gesti di una scimmia folle!

Etimologia di goo

La parola goo non è certo un'invenzione del regista di questo film. Indica una sostanza liquida densa o semiliquida, di consistenza appiccicosa e di composizione sconosciuta, come ad esempio la melma o lo sperma.

Sinonimi gergali: goop, gloop, gunk, gunge.

Nel dizionario etimologico Etymonline si ha un riferimento circolare. Da una parte, gli autori ritengono che l'aggettivo gooey "viscido, appiccicoso" derivi da goo con l'aggiunta del tipico suffisso -y (di cui -ey sarebbe una variante); in un altro luogo del dizionario, gli stessi autori ritengono invece che goo sia frutto di una retroformazione da gooey. Per altri invece goo è solo un'alterazione infantile di glue "colla". Esiste anche l'idea che goo sia un'abbreviazione di burgoo "porridge denso", (variante: burgout) attestato nel XVIII secolo, sulla cui origine sono state fatte diverse ipotesi:

1) dal gallese burym "lievito" + cawl "cavolo"; "pappa" (in origine "zuppa di cavoli");

2) dall'arabo برغل burĝul "chicchi di frumento cotti al vapore e macinati" (a sua volta di origine turca);

3) dall'alterazione di ragout "ragù" (dal francese).

Alcuni derivati di goo:

goo-gobs "gran quantità" (slang afroamericano)

man goo "sperma".

Siamo in condizioni di pantano etimologico: decidere qualcosa di concreto è molto difficile.

La parola goo, nella locuzione black goo, è stata utilizzata da Ridley Scott per indicare il Seme Nero da cui hanno origine i Neomorfi e gli Xenomorfi.

Una torta di aspetto fecale

Il "goo" era in realtà una semplice torta di pan di Spagna, con l'aggiunta di un innocuo colorante alimentare. Guardandola bene, mi sembra che abbia più l'aspetto di un grosso stronzo compatto, di color rosa sgargiante, appena uscito dal deretano di un titano. Dopo aver girato la scena in cui i ragazzi fuori città mangiano questa roba e crescono fino a diventare giganti, gli attori insistettero per mangiare un'altra torta simile prima di ogni giorno di riprese, per aiutarli a entrare meglio nel personaggio.

Gigantismo felino

Quasi tutti gli esseri umani o gli animali che sono cresciuti in questo film, sono stati eliminati prima della fine. Questo è avvenuto in due modi: tramite uccisione (nel caso delle anatre e del ragno) o tramite rimpicciolimento (nel caso degli adolescenti giganti e del cane Wolf). Così è finito il loro regno dei giganti prima della conclusione dell'opera. Esiste un'unica eccezione: il gatto soriano arancione che è stato il primo a crescere. Dopo che il felino rossiccio, ormai gigante, esce dalla stanza, il suo destino non viene mai rivelato o menzionato nuovamente per l'intera durata del film. Quando gli è stato chiesto in seguito, lo stesso Bert Ira Gordon non ha fornito alcuna risposta o dettaglio su quale fosse il destino del gatto. Per quanto ne sappiamo, il gatto è rimasto gigantesco anche dopo la fine del film, creando un buco di trama, piuttosto rivelatore, che non è mai stato affrontato. Ci sarebbe stato abbastanza materiale per immaginare un seguito in cui la commedia si trasforma bruscamente in horror, col gatto che si mette a straziare persone per puro piacere!

Un volatile raccapricciante

Il pollo che mangiano i ragazzi giganti è legato alla famosa catena di ristoranti Chicken Delight. Questa catena era nota per la consegna a domicilio di pollo e costine, oltre che per il suo accattivante motto: "Don't cook tonight, call Chicken Delight" (ossia "Non cucinare questa sera, chiama Chicken Delight"). Uno striscione della catena di ristoranti è visibile su un muro dietro gli adulti che consegnano i fucili. Ma il cast non ha potuto mangiare il pollo vero e proprio. Secondo la bionda Joy Harmon, ma ormai la cosa è difficile da verificare, "I ragazzi degli attrezzi di scena ci hanno dato un uccello davvero piccolo che hanno fritto per farlo sembrare un piccolo pollo. Proveniva da un famoso ristorante di pollo ed era orribile. Odiavo mangiarla, qualsiasi cosa fosse, e dovevo continuare a mangiarla ancora e ancora."

Doveva essere un tordo magrissimo e per giunta bruciacchiato! Ai nostri giorni, per molto meno scatterebbe una raffica di denunce per maltrattamento ad animali!

Doveva essere un tordo magrissimo e per giunta bruciacchiato! Ai nostri giorni, per molto meno scatterebbe una raffica di denunce per maltrattamento ad animali!

Musica

La sigla strumentale è opera dal compositore e arrangiatore Jack Nitzsche. Fu originariamente pubblicata con il titolo "The Last Race" dalla Reprise Records, mesi prima dell'uscita del film, e sarebbe stata poi utilizzata come colonna sonora principale per Death Proof, la parte di Grindhouse diretta da Quentin Tarantino, nel 2007.

I Beau Brummels, i cantanti Freddy Cannon e Mike Clifford, fanno tutti parte del cast. Cannon ha sfornato una serie di successi negli anni '60, tra cui "Palisades Park" e "Tallahassee Lassie"; interpreta "Little Bitty Corrine" nel suo stile inconfondibile (indossando un cardigan in piena estate), mentre Mike Clifford (veterano dell'Ed Sullivan Show e in seguito attore) canticchia il suo immancabile lento, "Marianne". A Clifford viene attribuita anche un'altra canzone, "Nothing Can Stand in My Way", che però non compare nel film. Non è stata pubblicata ufficialmente la colonna sonora di questa pellicola.

Accoglienza

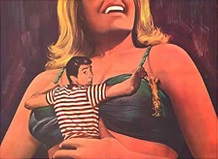

Questo film a basso budget, uscito negli States il 20 ottobre 1965 (fonte: IMDb), ebbe all'epoca un successo commerciale limitato, anche perché fu distribuito principalmente nei drive-in come parte di un programma a doppio spettacolo. Tuttavia attirò presto l'attenzione dei media e del pubblico grazie ad alcuni dei suoi stravaganti effetti speciali e al sex appeal leggermente provocatorio, comprese alcune scene di nudo implicito. Margaret Hartford del Los Angeles Times, ad esempio, allude a questi elementi nella sua recensione dell'epoca. Se la memoria non mi inganna, parlava di una pellicola tutta fatta di tette e di culi. Secondo questo filone della critica cinematografica, le cose migliori del film sono gli effetti speciali e i trucchi fotografici, insieme a quelle infinite viste di giovani torsi sani e perfettamente eugenetici che volteggiano esuberanti al ritmo dei Beau Brummells o di Freddy Cannon, con la sceneggiatura di Alan Caillou che mantiene l'azione veloce e le danze ondeggianti.

Non si trovano molte notizie sulla distribuzione di questa pellicola in altre nazioni. A quanto pare, il titolo non fu mai tradotto in italiano (avrebbe dovuto essere "Il villaggio dei giganti"). Ho potuto visionare la pellicola unicamente in inglese.

Sequenze incoerenti

Come si può facilmente vedere, le dimensioni dei giganti non sono costanti nel corso del film: variano molto, assieme a quelle degli oggetti miniaturizzati che maneggiano. Le razioni di cibo e bevande, di proporzioni ridicole, non potrebbero in ogni caso mantenere simili corpi. In alcune sequenze i giganti sembrano poco più grandi di esseri umani normali, in altre invece svettano come torri. Quando poi tornano alle dimensioni normali, asfissiati dai fumi dell'antidoto, la quantità di tessuti a cui si aggrappano per preservare il loro pudore è inferiore a quella che dovrebbe essere: sembra che i loro abiti, ricavati dai tendoni del teatro, si siano rattrappiti come se fossero parti di organismi biologici.

Quando Mike e Nancy si trovano ad affrontare il ragno gigante, riescono a vincerlo grazie a uno stratagemma. Mike uccide la creatura staccando un tubo, allagando la cantina e gettando una presa elettrica rotta nell'acqua, fulminandola. Tuttavia, nelle scene successive, soprattutto quella in cui Fred e la sua banda irrompono per rubare il "goo", pochi minuti dopo che Mike e Nancy se ne sono andati, non c'è più traccia né dell'allagamento né della carcassa bruciata del titanico aracnide.

Nei primi momenti in cui vediamo il cane ingigantito nel film, ci accorgiamo che non indossa più il collare come faceva prima della crescita. In teoria, essendo diventato un cane di taglia gigante, il collare si sarebbe dovuto rompere per la pressione, oppure avrebbe dovuto strozzarlo. Eppure, pochi secondi dopo che il cane è stato rimpicciolito dall'antidoto, alla fine del film, torna alle sue dimensioni normali e indossa di nuovo il collare, comparso misteriosamente dal nulla.

Sequenze tagliate

Alcune scene presenti nella sceneggiatura originale furono omesse dal film finale, probabilmente a causa dei costi eccessivi. Tra queste: le scene che precedono l'incidente d'auto che apre il film, con i ragazzi che viaggiano su due auto anziché su una; le scene di crescita di tutti i giganti (nel film, si vedono crescere solo Elsa, Fred e Merrie); Georgette che balla con Horsey anziché con Merrie; i giganti che abbattono i pali del telefono e distruggono l'auto dello Sceriffo, per interrompere le comunicazioni con il mondo esterno; Mike che cerca di scappare e chiedere aiuto, solo per essere fermato da Fred; i giganti che fanno festa notte e giorno, seminando il caos in tutta la città. La più notevole delle idee partorita dalla mente febbrile di Caillou era quella della morte atroce del Vicesceriffo, schiacciato come uno scarafaggio sotto i piedi nudi dei giganti! Ritenuta troppo audace, non fu mai neppure tentato un abbozzo di traduzione in realtà. Ci sarebbero stati gravi problemi nella trama: ritornati normali, gli adolescenti troppo cresciuti sarebbero stati incriminati per omicidio.

Alcune interviste imbarazzanti

L'attore statunitense Beau Bridges ha uno dei suoi primi ruoli come leader non ufficiale degli adolescenti che si trasformano in giganti. In seguito ha ricordato l'accaduto con parole futili: "Quando l'ho fatto, avevo circa 18 o 19 anni, e l'ho preso molto sul serio. Pensavo fosse la mia occasione per essere davvero un portavoce della mia generazione, capisci? Ho fatto quel lungo discorso quando ero a teatro, e ho mangiato questo "goo"... Mi sono rivolto al capo della polizia della città parlando dei giovani, degli adolescenti, che lui dice stanno perdendo il controllo, e ho parlato di libertà e tutto il resto. L'ho preso così sul serio, e credo di aver persino riscritto le mie battute. Ora, però, è, uh, un po' imbarazzante."

Tommy Kirk ha girato il film dopo il suo arresto per possesso di droga. In seguito ha dichiarato di non essersi "troppo imbarazzato" per la sua interpretazione: "È un film un po' folle, ma la qualità della produzione è piuttosto buona e in un certo senso regge. Avrei potuto fare a meno delle anatre danzanti, però."

Curiosità grossolane

Inizialmente, la brunetta Vicki London era stata scelta per il ruolo femminile principale, ma ha avuto un problema: si è rifiutata di mostrare le sue morbide tipte al regista. Così il ruolo è stato assegnato alla bionda Joy Harmon, che non ha avuto difficoltà a far rizzare la Torre di Pisa.