THE MIDNIGHT PARASITES

Titolo originale: Kiseichuu no Ichiya

(寄生虫の一夜)

(寄生虫の一夜)

Titolo in inglese: The Midnight Parasites

Anno: 1972

Paese di produzione: Giappone

Durata: 9,50 min

Regia: Yōji Kuri

Tipologia: Animazione, cortometraggio

Regia: Yōji Kuri

Tipologia: Animazione, cortometraggio

Genere: Surreale, sperimentale, horror

Sottogenere: Psichedelico

Influenze: Hieronymus Bosch (Giardino delle Delizie);

Roland Topor (Arte panica)

Sottogenere: Psichedelico

Influenze: Hieronymus Bosch (Giardino delle Delizie);

Roland Topor (Arte panica)

Colonna sonora: Isao Tomita

Link:

Trama:

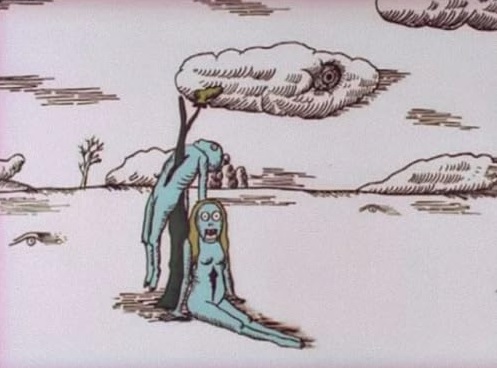

"Un paesaggio desolato ospita una serie di creature surreali, alcune umanoidi, altre completamente aliene. Le loro vite si intrecciano, con interazioni che spaziano da docili e simbiotiche a terribilmente violente."

- Una specie di dinosauro segmentato che bruca in un lago: al posto della coda ha l'imboccatura dell'anfora, da cui esce un flusso come di orina o di feci liquide.

- La metà inferiore di un uomo in pantaloni e scarpe, dal cui interno sporge la testa di un uccello da becco lungo e affusolato, simile a un picchio.

- L'Uomo-Albero, che ha due barche al posto dei piedi e il ventre cavo in cui ospita alcuni ubriaconi seduti ai tavoli di legno; dal dorso fuoriesce un albero su cui è appollaiata una civetta viola, dal retro sporge un'asta che termina in una bandiera blu con una mezzaluna d'oro. Sulla testa porta un ruota dentata e una brocca.

- La metà inferiore di un bambino che indossa le scarpe ed è coperto un pesante berretto piumato dalla cintola in su; per il resto è nudo, si notano i minuscoli genitali e ha un occhio al posto dell'ombelico.

- Un singolare rettile-crostaceo di aspetto preistorico, con molte zampe, un guscio simile a quello di una tartaruga e le corna di cervo sul capo.

- Numerose donne che escono da un lago su una cui riva sorge un mulino a vento; salgono al cielo, dove vengono intercettate da giganteschi pesci volanti che le divorano, facendone cadere le gambe mozzate. Un pesce spada volante infilza due donne; il cadavere di una delle vittime cadendo finisce impalato da un tronco acuminato e perde la parrucca.

- Due umanoidi lividi raccolgono in un cesto le gambe amputate che piovono dal cielo, poi procedono servendosi di un monociclo di legno. Attraversano un paesaggio di entelechie spettrali: un uovo trafitto da una freccia, dal cui guscio sporgono un occhio e una zampa; il cadavere di una donna incinta decapitata; una torre in rovina con sopra un uccello simile a un kiwi e un ruscello che scaturisce da una parete.

- Nel bel mezzo di una candida nube c'è un grosso occhio umano. Dal cadavere livido di una donna sventrata fuoriescono vermi neri simili a nematodi, che si alzano in volo, diventano uccelli e spariscono all'orizzonte.

- Dal suolo sporgono occhi inerti. Dal tronco di un albero disseccato sporge un gigantesco orecchio. In una cavità del legno c'è un grosso gufo. Un bambino grottesco e livido conficca il capo nel terreno e si mette a gambe all'aria, quindi dal suo ano cresce un albero, mentre le sue gambe si coprono di spine. Un pesce volante si posa sui rami e vomita un carico di cadaveri lividi di donne.

- Quattro donne biondicce sono immerse fino alla cintola nelle acque di un lago sulle cui rive sorgono rovine; un grosso drago acquatico dalla testa simile a quella di uno pteranodonte emerge dal pelo dell'acqua e le divora.

- Una donna calva emerge dall'acqua con una spada e uno scuro, combattendo contro il drago acquatico dalla testa di pteranodonte. Il mostro ingoia la donna combattente, ma mentre nuota viene ucciso dalla sua spada, che gli scaturisce da un occhio.

- La carcassa del drago dalla testa di pteranodonte galleggia sulle acque del lago, a ventre all'aria. Si spacca e all'interno ci sono le donne biondicce che ha ingurgitato. Dalla cima di un castello sporge un uomo-rana verdastro che le cattura con le lunghissime zampe anteriori e le trangugia.

- Un occhio dell'uomo-rana verdastro si gonfia e ne esce un girino con gli stivali ai piedi. Si sposta sul terreno, raggiunge un umanoide livido e lo ingoia. Il paesaggio è entelechiano.

- Arriva una donna volante con le ali di farfalla. Un uomo livido come uno zombie, calvo e coi baffi, esce da una spaccatura in un grande tronco disseccato, raggiunge la donna alata, con cui vorrebbe fare sesso; lei depone un uovo sulla sua schiena e riprende il volo. Dall'uovo esce un piccolo bambino-parassita che divora il suo ospite.

- Il bambino-parassita, cresciuto, raggiunge il grande tronco disseccato e si impupa. La sua testa si spacca e ne esce una donna alata, del tutto simile alla sua genitrice.

- Una casa-torre senza finestre si spacca, facendo fuoriuscire un grosso verme segmentato, simile alla larva di un sirfide. Il grosso verme si sgretola e dentro c'è una specie di crostaceo rosa e rachitico.

- Il crostaceo rosa e rachitico cerca di saltare in un vaso di terracotta, ma viene intercettato da una pressa volante e ridotto in poltiglia. Il vaso, dotato di volto grottesco, di orecchie e di gambe, si mette a camminare. Attraversa il paesaggio pieno zeppo di entelechie.

- Il vaso camminante raggiunge una donna livida e quadrupede, quindi le rovescia davanti una poltiglia rosa, resto del crostaceo rachitico. La donna ingoia la poltiglia e defeca escrementi stitici in una latrina a pozzo. Tutt'intorno ci sono rovine di torri e molte anfore rotte.

- Il Cerchio dei Coprofagi! Una torre piena di simboli astrali, con la figura di Zoroastro, si erge nel deserto. La sua base sembra una vecchia fornace. Umanoidi rachitici e quadrupedi procedono girando intorno alla base, ciascuno con il volto vicino al deretano di quello che lo precede. Ognuno defeca feci simili a monete d'oro, che subito vengono ingoiate da quello che lo segue.

- Arriva un uomo calvo, baffuto, livido, obeso. Un ragazzo lo pugnala al ventre. Ne escono moltissime monete d'oro.

- Gli umanoidi del Cerchio dei Coprofagi vengono trasportati uno dopo l'altro da una specie di panno bianco volante. Finiscono così tra le fauci di un demone dalla testa di caprimulgo, assiso su un trono tra le Piramidi. Porta un imponente copricapo faraonico blu. Ingoia e defeca le sue vittime in una latrina a pozzo, situata sotto il trono. Quando una vittima muore stritolata dal becco del demone, espelle dall'ano un piccolo uccello nero che vola via.

- Un umanoide livido cerca di sottrarsi al suo fato e fugge via. Un insetto gigantesco col muso a martello lo segue e lo colpisce, tramortendolo. Poi gli depone sopra un gran numero di uova.

- In una casa, una donna biondiccia e nuda cerca di cacciare una mosca. Batte la testa contro una parete e muore. Dal suo ano escono sciami di farfalle.

- In una casa ci sono due idioti, uno grasso e uno magro. L'idiota grasso è seduto a fianco di una tavola apparecchiata, e aziona un complicato meccanismo per uccidere a pugnalate le grosse mosche che si posano sul soffitto. Quando una mosca gli cade nel piatto, l'idiota magro la condisce con l'aceto, quindi l'idiota grasso la mangia.

- Un panzone livido cerca di acchiappare un passeraceo, che gli sfugge e lo buca da parte a parte, aprendo uno squarcio sanguinante. Un ruscello statico esce da una ferita nel cielo.

- Arriva un essere volante simile a un pene eretto con le gambe, con occhi sulle chiappe e un becco che esce dall'ano. Si nutre dallo squarcio del panzone morto e vomita un grosso escremento umano.

- Dall'escremento esce un verme segmentato. Raggiunge un globo forato e vi entra, compiendo metamorfosi. Il guscio si sgretola, e il verme è diventato una grossa formica nera.

- La formica nera raggiunge un umanoide livido che urla di terrore aggrappato a un ramo, emettendo suoni altissimi e spaventosi, come quelli di un maiale in procinto di essere scannato. L'insetto uccide l'umanoide e ne trascina il cadavere verso una buca, in cui lo inuma.

- Ricompare l'Uomo-Albero, che procede verso il lago in cui bruca il dinosauro-anfora visto nella sequenza iniziale.

Recensione:

Ricordo che anni fa litigai con un coglione in Facebook. Guardato il video onirico dalla musica inquietante, feci notare in un commento che sembrava un'opera di Topor. Intervenne lo scemo a fare "gnè gnè gnè gnè". Secondo lui, per il solo fatto che ci fossero immagini tratte dall'opera di Hieronymus Bosch, significava che non potessero esserci altre fonti d'ispirazione. Ne nacque un inutile flame. L'idiota postò alcuni estratti del Giardino delle Delizie per dimostrare che aveva ragione. Fui colpito dalla sua rigidità mentale. Aveva un cervello bidimensionale, poco più complesso di quello di un anellide. Quello che non poteva capire è che The Midnight Parasites è un melting pot che attinge da molteplici fonti. Il risultato di questo processo di sintesi è qualcosa di molto superiore alla semplice somma algebrica delle sue componenti. Ecco una breve sintesi delle principali influenze:

1) Hieronymus Bosch:

L'animazione rievoca le visioni infernali e le creature bizzarre del pittore fiammingo, con un'esplorazione del corpo e della sessualità in chiave fantastica e disturbante. Riprende in particolare alcuni dettagli del Trittico del Giardino delle Delizie. A dare la notizia di questa connessione è stata la storica dell'arte Valentina Tanni su Artribune, il 20 dicembre 2017, poco dopo la scoperta che il video di Kuri era stato caricato su Vimeo. L'articolo della Tanni è diventato oggetto dell'adorazione feticista di molti navigatori e considerato un dogma esclusivo, monolitico, capace di azzerare qualsiasi altra considerazione.

2) Surrealismo (XX sec., anni '20):

È stato un movimento artistico nato in Francia, guidato da André Breton, il cui scopo precipuo era l'esplorazione dell'inconscio e dell'universo onirico, con i suoi enigmatici simbolismi, al fine di superare la realtà logica e promuovere la liberazione del pensiero. La mancanza di una logica narrativa, le sequenze di trasformazioni corporee sono tipiche del cinema surrealista. In particolare, nel video di Kuri, si ritrovano influenze del pittore Salvador Dalì e del cineasta Luis Buñuel (basti pensare a Un chien andalou, 1929). 3) Neosurrealismo (XX sec., dagli anni '60):

È un movimento artistico che riprende i princìpi del Surrealismo storico. L'Arte Panica di Roland Topor, Alejandro Jodorowsky e Fernando Arrabal ne rappresenta il culmine: è pura catarsi, in cui l'anima è curata con la morte, la coprofagia, il cannibalismo e le pulsioni incestuose! In particolare, delle opere di Topor sul video di Kuri mi pare massiccia, quasi preponderante.

4) Animazione sperimentale:

Si trovano echi di maestri come Jan Švankmajer (Praga, 1934 - vivente), per il body horror, le marionette e una sensibilità da underground animation degli anni '60-'70. Le principali fonti di ispirazione di Švankmajer sono Edgar Allan Poe e il Divino Marchese, Donatien-Alphonse-François de Sade. I suoi film sono caratterizzati dai seguenti effetti bizzarri:

Si trovano echi di maestri come Jan Švankmajer (Praga, 1934 - vivente), per il body horror, le marionette e una sensibilità da underground animation degli anni '60-'70. Le principali fonti di ispirazione di Švankmajer sono Edgar Allan Poe e il Divino Marchese, Donatien-Alphonse-François de Sade. I suoi film sono caratterizzati dai seguenti effetti bizzarri:

- suoni esasperanti, presenti in tutte le scene in cui qualcuno sta mangiando,

- sequenze molto accelerate quando le persone interagiscono tra loro o stanno camminando;

- oggetti che prendono improvvisamente vita tramite lo stop-motion.

5) Fumetto giapponese (漫画 manga):

Le rappresentazioni esplicite, a volte grottesche, della sessualità e del corpo femminile richiamano il manga erotico o エログロナンセンス ero-guro nansensu (erotico-grottesco). E' un interessante fenomeno sociale, letterario e artistico formatosi in Giappone, che combina l'erotismo con elementi grotteschi, macabri, bizzarri, insensati. Si nota che nansensu è un prestito dall'inglese nonsense, assimilato alla fonologia nipponica. Appare evidente che guro è abbreviato da gurutesuku, prestito assimilato dall'inglese grotesque, a sua volta dal francese.

Il Regista:

Yōji Kuri (久里 洋二), regista indipendente e animatore giapponese nato a Sabae nel 1928, nei primi anni '60 del XX secolo è stato il capo informale del collettivo "Animation Association of Three" (アニメーション三人の会, Animēshon Sannin no Kai). È conosciuto a livello internazionale per la commedia nera dei suoi film, con lo stile tipicamente ingenuo dei suoi fumetti che spesso smentisce le situazioni surreali, oscene e inquietanti che descrivono; questo li ha resi i preferiti tra il pubblico ferventemente controculturale, che includeva registi come René Laloux (Il pianeta selvaggio, 1973; Gandahar, 1987), dei primi anni dell'Annecy International Animated Film Festival, e in una pubblicazione del 1967 è stato considerato "il più significativo" e "l'unico animatore giapponese il cui lavoro è conosciuto in Occidente".

È anche conosciuto in Giappone per i suoi fumetti, una raccolta dei quali gli è valsa nel 1958 il Bungeishunjū Manga Award. Sebbene si fosse ritirato dal cinema, continuò a illustrare e insegnare animazione alla Laputa Art Animation School (アート・アニメーションのちいさな学校, Āto Animēshon no Chiisana Gakkō). Nel 2012, ha ricevuto un premio alla carriera al Festival mondiale del film d'animazione, meglio noto come Animafest Zagreb.

Influenze su altre opere:

Il video di Kuri ha ispirato la serie a cartoni animati Salad Fingers (alla lettera "Dita a insalata"), realizzata dall'artista multimediale britannico David Firth. Realizzata in Adobe Flash Player, è iniziata nel 2004 ed è tuttora in corso. Il protagonista è un umanoide bizzarro dalla pelle verdastra, privo di peli, con occhi strabuzzati dalle orbite e le dita delle mani simili a cetrioli affettati per il lungo. Queste dita, dalla sensibilità tattile sviluppatissima, gli procurano sensazioni erotiche a contatto con superfici scabre. Nel corso dei vari episodi della serie, questo lugubre essere cade in preda a schizofrenia allucinatoria, compiendo raccapriccianti atti di autolesionismo, feticismo e persino cannibalismo. Ad esempio, si strappa gli occhi a mani nude, in preda all'esaltazione e alla gioia. Le immagini sono violente, piene di animali morti e mutilati, sangue e latrine!