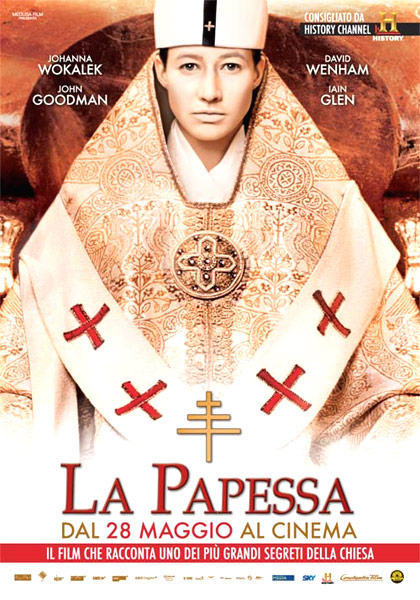

LA PAPESSA

(2009)

(2009)

Titolo originale: Die Päpstin

Lingua originale: Inglese, latino ecclesiastico

Paese di produzione: Germania, Regno Unito, Italia,

Spagna

Anno: 2009

Durata: 149 min

Rapporto: 2,35:1

Genere: Epico, storico

Regia: Sönke Wortmann

Soggetto: Dall'omonimo romanzo di Donna Woolfolk Cross

Sceneggiatura: Heinrich Hadding, Sönke Wortmann

Produttore: Martin Moszkowicz, Oliver Berben,

Christine Rothe

Casa di produzione: Constantin Film, ARD Degeto Film,

Dune Films

Distribuzione in italiano: Medusa Film

Fotografia: Tom Fährmann

Montaggio: Hans Funck

Musiche: Marcel Barsotti

Scenografia: Bernd Lepel

Costumi: Esther Walz

Interpreti e personaggi:

Johanna Wokalek: Giovanna

David Wenham: Conte Gerold

John Goodman: Papa Sergio II

Edward Petherbridge: Esculapio

Anatole Taubman: Anastasio, il bibliotecario

Jördis Triebel: Gudrun, madre di Giovanna

Gerald Alexander Held: Imperatore Lotario

Tigerlily Hutchinson: Giovanna a 6-9 anni

Lotte Flack: Giovanna a 10-14 anni

Tabitha Christina Rieger: Giovanna bambina

Iain Glen: Il padre di Giovanna

Jan-Hendrik Kiefer: Giovanni, fratello di Giovanna

William Stütz: Giovanni a 9-12 anni

Jack Flack: Giovanni a 3 anni

Sandro Lohmann: Matteo, fratello di Giovanna

Lukas T. Berglund: Matteo a 6 anni

Oliver Nägele: Vescovo Fulgenzio

Marc Bischoff: Odo, il maestro

Claudia Michelsen: Contessa Richilde

Oliver Cotton: Arsenio, il padre di Anastasio

Suzanne Bertish: Arnaldo

Richard van Weyden: Eustasio

Branko Tomovic: Pasquale

Giorgio Lupano: Imprenditore romano

Nicholas Woodeson: Arighis, il Nomenclatore

Suzanne Bertish: Arnalda / Vescovo Arnaldo

Doppiatori italiani:

Laura Lenghi: Giovanna

Francesco Bulckaen: Conte Gerold

Stefano De Sando: Papa Sergio II

Dario Penne: Esculapio

Alessio Cigliano: Anastasio, il bibliotecario

Antonella Baldini: Gudrun, madre di Giovanna

Franco Mannella: Imperatore Lotario

Aurora Manni: Giovanna a 10-14 anni

Roberto Pedicini: Il padre di Giovanna

Luciano De Ambrosis: Arsenio, il padre di Anastasio

Sonia Scotti: Arnalda / Vescovo Arnaldo

Saverio Moriones: Eustasio

Francesco Sechi: Pasquale

Lingua originale: Inglese, latino ecclesiastico

Paese di produzione: Germania, Regno Unito, Italia,

Spagna

Anno: 2009

Durata: 149 min

Rapporto: 2,35:1

Genere: Epico, storico

Regia: Sönke Wortmann

Soggetto: Dall'omonimo romanzo di Donna Woolfolk Cross

Sceneggiatura: Heinrich Hadding, Sönke Wortmann

Produttore: Martin Moszkowicz, Oliver Berben,

Christine Rothe

Casa di produzione: Constantin Film, ARD Degeto Film,

Dune Films

Distribuzione in italiano: Medusa Film

Fotografia: Tom Fährmann

Montaggio: Hans Funck

Musiche: Marcel Barsotti

Scenografia: Bernd Lepel

Costumi: Esther Walz

Interpreti e personaggi:

Johanna Wokalek: Giovanna

David Wenham: Conte Gerold

John Goodman: Papa Sergio II

Edward Petherbridge: Esculapio

Anatole Taubman: Anastasio, il bibliotecario

Jördis Triebel: Gudrun, madre di Giovanna

Gerald Alexander Held: Imperatore Lotario

Tigerlily Hutchinson: Giovanna a 6-9 anni

Lotte Flack: Giovanna a 10-14 anni

Tabitha Christina Rieger: Giovanna bambina

Iain Glen: Il padre di Giovanna

Jan-Hendrik Kiefer: Giovanni, fratello di Giovanna

William Stütz: Giovanni a 9-12 anni

Jack Flack: Giovanni a 3 anni

Sandro Lohmann: Matteo, fratello di Giovanna

Lukas T. Berglund: Matteo a 6 anni

Oliver Nägele: Vescovo Fulgenzio

Marc Bischoff: Odo, il maestro

Claudia Michelsen: Contessa Richilde

Oliver Cotton: Arsenio, il padre di Anastasio

Suzanne Bertish: Arnaldo

Richard van Weyden: Eustasio

Branko Tomovic: Pasquale

Giorgio Lupano: Imprenditore romano

Nicholas Woodeson: Arighis, il Nomenclatore

Suzanne Bertish: Arnalda / Vescovo Arnaldo

Doppiatori italiani:

Laura Lenghi: Giovanna

Francesco Bulckaen: Conte Gerold

Stefano De Sando: Papa Sergio II

Dario Penne: Esculapio

Alessio Cigliano: Anastasio, il bibliotecario

Antonella Baldini: Gudrun, madre di Giovanna

Franco Mannella: Imperatore Lotario

Aurora Manni: Giovanna a 10-14 anni

Roberto Pedicini: Il padre di Giovanna

Luciano De Ambrosis: Arsenio, il padre di Anastasio

Sonia Scotti: Arnalda / Vescovo Arnaldo

Saverio Moriones: Eustasio

Francesco Sechi: Pasquale

Titoli in altre lingue:

Inglese: Pope Joan

Francese: La Papesse Jeanne

Spagnolo (Spagna): La papisa

Spagnolo (Spagna): La mujer papa

Spagnolo (America Latina): La pontífice

Portoghese: A Papisa Joana

Russo: Иоанна — женщина на папском престоле

Budget (stimato): 22 milioni di dollari US

Box office (al giugno 2010): 24,4 milioni di dollari US

Francese: La Papesse Jeanne

Spagnolo (Spagna): La papisa

Spagnolo (Spagna): La mujer papa

Spagnolo (America Latina): La pontífice

Portoghese: A Papisa Joana

Russo: Иоанна — женщина на папском престоле

Budget (stimato): 22 milioni di dollari US

Box office (al giugno 2010): 24,4 milioni di dollari US

Trama:

Anno del Signore 814. Nello stesso giorno della morte di Carlo Magno, a Ingelheim, in Franconia, nasce una bambina di nome Giovanna (Johanna). È figlia del prete del villaggio, un missionario inglese severo e d'indole violenta. Visto che in quel contesto il celibato ecclesiastico è lettera morta, questo prete ha una moglie sassone, una donna esperta di erboristeria che segretamente adora ancora il dio pagano Wodan. Nonostante la durezza del padre, che governa la famiglia con pugno di ferro, Giovanna cresce diventando una ragazza eloquente, dall'intelligenza acuta e vivace. La giovane ha imparato a leggere e a scrivere con le sue sole forze. Conosce il latino e studia intensamente la Bibbia, all'insaputa del padre. Dopo l'improvvisa morte del fratello maggiore, ucciso da una polmonite dopo una notte di tragedia, il padre vorrebbe mandare il secondogenito Giovanni (Johannes) alla scuola della cattedrale di Dorestad. Tuttavia, quando il maestro Esculapio visita la famiglia a Ingelheim, Giovanna si dimostra molto più abile del fratello nell'affrontare le Scritture. Contro il volere del padre, Giovanna viene istruita da Esculapio, che le insegna il greco e la inizia a opere letterarie come l'Odissea di Omero.

Quando un messaggero del vescovo giunge a prendere Giovanna per portarla alla scuola della cattedrale, suo padre sostiene che si sia verificato un errore e gli permette di andarsene soltanto con l'altro figlio. Giovanna fugge di casa di notte e trova suo fratello accanto al corpo del messaggero episcopale ucciso. Il bandito che lo ha abbattuto, un sassone ribelle e pagano, taglia al cadavere il dito con l'anello prezioso, simbolo del potere ecclesiastico, quindi si dilegua nella foresta. Giovanna e il fratello raggiungono Dorestad, dove il Vescovo reagisce con grande sorpresa alle forti parole della ragazza. L'insegnante Odo la accoglie controvoglia nella sua classe. Il Conte Gerold, tuttavia, sostiene Giovanna, ormai adolescente, ospitandola in casa sua (in seguito si innamorerà di lei). Poco dopo, il nobile deve andare in guerra nell'esercito di Lotario I, impegnato a combattere la guerra di successione e a respingere i Vichinghi; sua moglie Richilde approfitta della sua assenza per cercare di organizzare il matrimonio di Giovanna con un contadino incredibilmente grossolano, sperando così di liberarsi di una pericolosa rivale.

I Vichinghi irrompono nella chiesa durante la cerimonia nuziale, uccidono il Vescovo che sta celebrando e compiono un sanguinoso massacro. Giovanna riesce a malapena a scappare, mentre suo fratello Giovanni viene abbattuto da un fendente di spada assieme a un gran numero di ragazzi e ragazze della nobiltà dei Franchi. Temendo, con qualche ragione, di poter finire brutalizzata, Giovanna si nasconde e di notte riesce ad abbandonare la città. Si taglia i capelli, si traveste da uomo, quindi raggiunge il monastero benedettino di Fulda, dove assume il nome di Frater Johannes Anglicus e prende i voti. Rimane a lungo in quell'austera comunità religiosa, acquistando l'ammirazione di tutti per la sua profonda conoscenza della medicina e dell'erboristeria.

Quando una febbre si diffonde nel monastero, anche Giovanna si ammala e riesce a evitare un'improvvida visita medica solo grazie a un anziano monaco, che aveva scoperto la sua vera identità femminile già anni prima. Col suo aiuto, riesce a fugge dal monastero e trova rifugio da Arn, il figlio di una donna che aveva aiutato anni prima, guarendola da una malattia cutanea erroneamente considerata lebbra. Arn la nomina precettore di sua figlia Arnalda, che dimostra grandi capacità intellettiva ed è avida di conoscenza.

Giovanna decide di riprendere il suo travestimento maschile e si reca in pellegrinaggio a Roma per mettere a frutto le sue conoscenze e diventare Medicus. A Roma si guadagna una grande reputazione curando Papa Sergio II dalla gotta con i suoi rimedi, costringendolo a una dieta draconiana e imponendogli la totale privazione del vino. Riconoscente, Sergio la nomina suo medico personale e in seguito la insignisce della prestigiosa carica di Nomenclator. Quando il Papa minaccia Lotario I per non aver confermato la sua elezione, questi marcia verso Roma per sottometterlo. Utilizzando un ingegnoso dispositivo idraulico escogitato e fatto costruire da Giovanna, il grande portone del palazzo papale si chiude da solo, cosa che viene vista dell'esercito dei Franchi come un atto divino. Papa Sergio minaccia Lotario e i suoi soldati con l'ira di Dio se non gli renderanno omaggio. Tutti i militi Franchi si inginocchiano, e lo stesso Lotario li segue a malincuore, obtorto collo. Affascinato da ciò che ha visto, Gerold, giunto al seguito di Lotario, riconosce prontamente Giovanna dalla sua opera d'ingegneria e le rivela il suo desiderio. Lei è combattuta tra la sua identità maschile e quella femminile: teme di poter compiere per questo motivo un atto di "sodomia virtuale", anche se utilizza per il proprio piacere soltanto il vaso procreativo.

Nel frattempo, il maligno e femmineo Anastasio, alleato di Lotario, complotta con successo per assassinare Sergio e diventare Papa lui stesso, ma il popolo elegge Giovanna come sua successore per acclamazione. Durante il suo pontificato, Giovanna si presenta come un Papa caritatevole, aiutando donne e bambini. Nomina Gerold capo dell'Esercito Papale e accoglie il suo grosso fallo nella Natura, facendosi seminare. Tuttavia, rimane incinta e il suo Regno è quindi in gravissimo pericolo. Cerca di rimandare il parto a dopo Pasqua, ma Gerold viene ucciso durante la processione dai cospiratori guidati dal perfido e sodomitico Anastasio. Quello stesso giorno Giovanna collassa e muore di parto, rivelando all'Urbe e al mondo il suo terribile segreto, in grado di scuotere le fondamenta della Cristianità.

Come la voce narrante ci spiega, l'abietto Anastasio le succede, ma poco dopo viene deposto dal popolo romano ed esiliato in un monastero. In quel luogo austero, dove non può dare sfogo alle sue bramosie, scrive un'opera ponderosa: il Liber Pontificalis, un elenco dei Papi, da cui omette Giovanna, come ultimo atto di vendetta. Molti anni dopo, la storia della Papessa viene resa nota dal Vescovo Arnaldo, che si scopre essere in realtà Arnalda, figlia di Arn.

Come la voce narrante ci spiega, l'abietto Anastasio le succede, ma poco dopo viene deposto dal popolo romano ed esiliato in un monastero. In quel luogo austero, dove non può dare sfogo alle sue bramosie, scrive un'opera ponderosa: il Liber Pontificalis, un elenco dei Papi, da cui omette Giovanna, come ultimo atto di vendetta. Molti anni dopo, la storia della Papessa viene resa nota dal Vescovo Arnaldo, che si scopre essere in realtà Arnalda, figlia di Arn.

Citazioni:

"Il primo giorno di vita di Giovanna fu l'ultimo di Carlo. Lo chiamavano Carlo Magno, ma nella zona orientale dell'Impero Carolingio, in quella che prima era la Germania, la popolazione lo ricordava ancora, mentre con il suo esercito mettera le terre a ferro e fuoco per combattere il Paganesimo. Ma in quell'anno, sopravvivere all'inverno era la preoccupazione maggiore per quelle genti."

(Voce narrante di Arnaldo)

"Questa è Roma, Giovanna. Qui le persone scomode le uccidono. Non importa se sono buone o potenti."

(Conte Gerold)

Dialoghi:

Padre di Giovanna: "La fede si fonda sull'indiscutibile autorità delle Sacre Scritture e non sui trattati dei filosofi."

Esculapio: "Ma ammetterete che la nostra capacità di essere raziocinanti è un dono di Dio."

Padre di Giovanna: "E suo soltanto."

Esculapio: "E allora perché studiare la filosofia minaccerebbe la fede? Se la ragione è un dono del Signore, come potrebbe allontanarci da lui? Temere la logica non dimostra quindi una mancanza di fede nella sua onniscienza e nel suo amore per il genere umano? Una fede salda non ha nulla da temere, perché se davvero Dio esiste la logica può soltanto condurci fino a lui. Cogito, ergo Deus est. Penso, di conseguenza Dio esiste."

Recensione:

Il film di Wortmann (1959 - vivente), come il precedente di Michael Anderson (Pope Joan, 1972), è basato sulla popolare storia della Papessa, diffusasi a partire dal Medioevo e perdurata a lungo nell'immaginario collettivo. La Papessa Giovanna è stata menzionata in opere pubblicate diversi secoli dopo il suo regno, considerate pura e semplici "favole" dalla Chiesa di Roma. La maggior parte degli studiosi moderni, succube del Papato, ha liquidato queste interessanti storie come frutto di mera fantasia, a causa della supposta mancanza di documentazione contemporanea, oltre che dalla smentita tramite prove indirette sommamente capziose. Abbondano nel Web numerose opinioni considerate "complottiste", secondo cui la mancanza di prove sarebbe il risultato dei tentativi riusciti della Chiesa Romana di cancellare l'esistenza di Giovanna dalla storia. Eppure a riportare la leggenda della Papessa furono ecclesiastici come i domenicani Giovanni di Metz (cit. 1240) e Martino Polono (Martini Oppavensis Chronicon pontificum et imperatorum), oltre ad autori di chiarissima fama come Giovanni Boccaccio (De mulieribus claris, cap. LXXXXVIII). Siamo sicuri che si possa etichettare tutto ciò come banale "complottismo"? Per non essere linciato dagli accademici, dirò che il rumore di fondo è forte e la questione rimane quindi controversa. Personalmente, sono convinto che la Papessa Giovanna sia davvero esistita e che un giorno tutta la verità verrà finalmente a galla.

Mi è molto piaciuta quest'opera di Wortmann, che ritengo complementare a quella di Anderson. Non la considero un remake. Splendida l'interpretazione della protagonista, Johanna Wokalek. L'attrice ha una fisionomia molto delicata e particolare, unita a un carattere indomito. È robusto e imperioso il biondiccio David Wenham nella parte del nobile franco, il Conte Gerold. Notevole John Goodman nella parte di Papa Sergio II, bilioso ma intelligentissimo. Meritevole è senza dubbio Jördis Triebel nel ruolo della santa moglie dell'odioso missionario inglese, interpretato da Iain Glen: non si riesce a capire come faccia a sopportare così stoicamente ogni sorta di angheria, umiliazione morale e violenza.

Il padre di Giovanna:

un confronto col film del 1972

Prima ho visto il film di Wortmann, poi quello di Anderson che ne è stato il predecessore. Sono subito rimasto colpito nel riscontrare una certa somiglianza fisica degli attori che hanno interpretato il padre della futura Papessa nelle due pellicole: Jeremy Kemp (1972) e Iain Glen (2009). Per quanto riguarda l'indole e le inclinazioni, non c'è invece nessun parallelismo: non potrebbero esistere due personalità più dissimili. Credo che questa bizzarria sia il frutto di una scelta intenzionale. Non c'è altra spiegazione possibile. Il padre di Giovanna mostrato da Anderson è pacifico, mansueto: crede fermamente che Dio sia innanzitutto Amore, non odio e vendetta. Il padre di Giovanna mostrato da Wortmann è un fanatico pazzo che per reprimere le credenze pagane utilizza la violenza e persino lo stupro, con la scusa di esorcizzare!

Il sassone che viveva come un lupo

Rispetto al film di Anderson del 1972, c'è meno attenzione ai Sassoni, stirpe a cui apparteneva la madre di Giovanna. In particolare, non viene fatta menzione alcuna della Rivolta degli Stellinga. Compare tuttavia un bandito (warg), la cui casa è la foresta. Si tratta evidentemente di un dissidente religioso, il cui odio nei confronti degli ecclesiastici è assoluto. Mi si dirà che Wortmann mostra nella sua opera che Giovanna nacque e crebbe nella regione di Magonza, in quella che è chiamata Renania-Palatinato - in accordo con Martino Polono, che la chiama Iohannes Maguntinus, oltre che Anglicus. Quindi è una terra abbastanza lontana dalla Sassonia (attuale Bassa Sassonia, circa 400 km di distanza). Questo pone tuttavia alcuni problemi di coerenza tra tradizioni diverse. Più avanti nella pellicola, possiamo ascoltare un interessante dialogo tra Papa Sergio II e Giovanna, che riporto:

Sergio II: "Allora, parlatemi di voi, Giovanni. Venite dalla Franconia, eppure vi chiamate Anglicus"

Giovanna: "Mio padre è nato in Britannia, ma voleva predicare il Signore tra i Sassoni."

Sergio II: "Ah, i Sassoni. Un popolo senza Dio."

Giovanna: "Molti sono cristiani, adesso, per quanto lo sia chi è stato portato alla Fede con il fuoco e la spada.

Sergio II: "Ah, i Sassoni. Un popolo senza Dio."

Giovanna: "Molti sono cristiani, adesso, per quanto lo sia chi è stato portato alla Fede con il fuoco e la spada.

Sergio II: "È il dovere della Chiesa convertire i Pagani."

Giovanna: "Sì, ma che cos'è un giuramento estorto con la forza?"

Sergio II: "Eppure Cristo ci comanda di diffondere la Parola di Dio fra tutte le razze della Terra, e di battezzare il suo popolo."

Giovanna: "Ma, considerate l'ordine del comandamento: prima diffondere la Parola, dopo battezzare. Come possiamo offrire il Sacramento del Battesimo prima che la Fede venga accolta dal cuore?

Sergio II: "Voi ragionate bene. Dove siete stato educato?

Giovanna: "È stato un maestro greco, di nome Esculapio, a istruirmi. Poi sono stato alla scuola di Dorestad e in seguito nella Confraternita di Fulda."

Giovanna: "Ma, considerate l'ordine del comandamento: prima diffondere la Parola, dopo battezzare. Come possiamo offrire il Sacramento del Battesimo prima che la Fede venga accolta dal cuore?

Sergio II: "Voi ragionate bene. Dove siete stato educato?

Giovanna: "È stato un maestro greco, di nome Esculapio, a istruirmi. Poi sono stato alla scuola di Dorestad e in seguito nella Confraternita di Fulda."

Interessante quel beffardo "voi ragionate bene". Carlo Magno aveva pronunciato un voto di sterminio, pronto ad annientare i Sassoni se non avessero accettato di essere battezzati. Le idee di quel sovrano sono ancora oggi considerate tra i "valori fondanti" della Casa Comune Europea e gli è intitolato un premio. Viva i Sassoni!

Gare di scorregge alla corte del Vescovo!

Il Vescovo nella sua sede di Dorestad conduce una vita dissoluta e sfrenata, che con Cristo ha ben poco a che vedere. Quando Giovnna viene condotta col fratello alla presenza del pingue ecclesiastico, questi sta banchettando ed è in compagnia di una bellissima donna dalla chioma corvina. Una compagnia tutt'altro che casta: lei mi mette una mano tra le gambe! L'atmosfera alla festa è piuttosto pesante, perché avvolta in una densissima coltre di gas mefitici, formatasi a causa della turbolenta attività delle viscere dei molti convitati. C'è poi chi alimenta a bella posta questa produzione di peti, che vengono incendiati da una servetta biondiccia per mezzo di una candela, provocando potenti fiammate!

Il Vichingo e il Vescovo

Poi, qualche tempo dopo il banchetto dei peti fiammeggianti, giunge la Nemesi. Mentre il Vescovo obeso sta celebrando il matrimonio forzato di Giovanna con un villico, arriva un fierissimo capo Vichingo, che va dritto davanti all'altare, con la spada in pugno. Fissa il Vescovo, che è preso dal terrore e si smerda addosso. Pensando di salvarsi la vita, l'ecclesiastico alza innanzi a sé il grosso volume delle Scritture, come se avesse il potere di fermare il ferro tramite un improbabile miracolo, e pronuncia qualche vana parola di minaccia. Il Vichingo fende le Scritture con la lama. Non accade nulla di soprannaturale. Sembra che gli occhi dell'ecclesiastico dal sembiante porcino strabuzzino dalle orbite. Il guerriero lo decapita con un colpo netto! Poi prende la grande croce dall'altare e la esibisce come un trofeo, urlando di trionfo.

C'è un paradosso. Da una parte c'è il Vescovo simoniaco che fa orge, crapula e scorreggia, tutto in nome di Dio; invoca Cristo usandolo come strumento di iniquo potere. Dall'altra c'è il Vichingo, pieno d'ira, che attacca ciò che è un pericolo per il Costume dei suoi Avi. Il primo è più anticristiano del secondo.

Qualche nota linguistica

1) Etimologia di Gerold:

L'antroponimo Gerold deriva dal protogermanico *Gaizawaldaz "Dominatore dei Giavellotti", "Principe dei Giavellotti" (< *gaizaz "giavellotto" + -waldaz "dominatore", "principe").

2) Sassone e norreno:

Il nome Gudrun è tipicamente norreno (Guðrún) e appartiene a una valchiria, chiamata anche Grimhildr. Nella lingua dei Sassoni, la donna sarebbe stata con ogni probabilità chiamata Krimhild. Quando Gudrun parla alla figlia Giovanna dell'antica mitologia, ne menziona i personaggi usando le forme norrene, Odino (Óðinn) e Mimir (Mímir), anziché quelle sassoni, Wôdan e *Mîmi. Verosimilmente, allo sceneggiatore e al regista mancano le nozioni fondamentali della filologia germanica: non distinguono le lingue germaniche settentrionali da quelle occidentali. Peggio, pensano che tutto ciò che è non-cristiano debba essere per forza di cose norreno. Non ho avendo letto il romanzo della Woolfolk Cross, non so dire se questi errori vi fossero già presenti.

3) La lingua greca:

Notiamo l'importanza della lingua greca nella formazione della giovane Giovanna. Mentre nel film di Anderson la ragazza, che sarebbe diventata la Papessa, riceveva la sua istruzione direttamente ad Atene, nel film di Wortmann la lingua greca le viene insegnata da un maestro itinerante, Esculapio, che possiede una grande conoscenza dell'antica Ellade, un caso quasi unico in quel contesto. Infatti, come specifica Giovanna a Papa Sergio, Esculapio non appartiene certo ai Franchi, essendo un nativo della Grecia migrato a Occidente.

Il Papa sostituito

Per quanto possa sembrare strano, è stato fatto un pasticcio storico. La Papessa Giovanna (Giovanni VIII) avrebbe regnato tra Leone IV e Benedetto III, dall'855 all'857. Sergio II, che regnò per tre anni e due giorni, dall'844 all'847, fu invece il predecessore di Leone IV, il cui regnò durò 8 anni e 98 giorni, dall'847 all'855. Non so bene a cosa sia dovuta questa incongruenza, che a quanto pare è presente già nel romanzo di Donna Woolfolk Cross. L'autrice sostiene di aver condotto ricerche per proprio conto, ma sono piuttosto scettico sulla validità dei suoi risultati. In quest'epoca si è diffusa in modo capillare la nociva idea che la conoscenza della Storia (e anche quella del mito) si debba fondare sull'arbitrio degli autori di romanzi storici e sugli adattamenti cinematografiche delle loro opere.

Vescovi con la figa!

Nel finale del film, Arnalda lascia intendere che potessero esserci molti altri ecclesiastici di rango che nascondevano il loro sesso femminile, proprio come lei. Il problema è che, per scongiurare il ripetersi di un caso come quello della Papessa, sono state prese contromisure. Gli storici lo negano in modo pervicace, ritengono che si tratti di un mito anticlericale inventato in ambienti della Riforma Protestante. In realtà è tutto vero: è esistita una sedia forata, fatta di porfido rosso, su cui si sedeva il Papa appena eletto, in modo tale che un porporato infilasse la mano sotto per verificare l'effettivo sesso maschile. Solo in presenza di testicoli ben formati e di pene, si procedeva con la formula di rito (riportata in vari modi: "Virgam et testiculos habet", oppure "Testiculos habet et bene pendentes"), perché chi non ha testicoli non può essere fatto Papa (Testiculos qui non habet, Papa esse non posset, ossia "chi non ha testicoli, non potrà essere Papa"). Ebbene no, non era previsto che il verificatore procedesse a masturbare. ☺☺☺ Soltanto a procedura completata, superata la prova della virilità, si procedeva alla consacrazione e all'incoronazione con la tiara. Ci sono testimonianze del fatto che questa cerimonia era realmente praticata. In un'occasione, un prelato gallese, Adamo di Usk (1352 - 1430), vi poté assistere con i suoi occhi quando fu eletto Innocenzo VII (1336 circa - 1406): "Il Papa scende da cavallo per essere intronizzato ed entra nella chiesa. Quivi siede sulla cattedra porfirea fortata in basso, affinché il cardinale più giovane s'accerti della virilità e quindi cantandosi il Te Deum vien condotto all'altare" (Praz, 1979). Perché non viene data credibilità alla testimonianza di Adamo di Usk? Perché la Chiesa Romana, che nei secoli ha esercitato un'immensa influenza sulle università e sulla cultura, agisce tuttora attivamente per screditare chiunque le possa recare un nocumento anche minimo. Possiamo dire che in ogni caso il personaggio del film di Wortmann, Arnalda, non avrebbe mai realizzato il suo sogno di vedere un altro Papa dotato di cunnus!

A quanto pare, il film di Wortmann non ha riscosso grande successo. Anzi, ha attirato un numero enorme di giudizi negativi, biliosi, furiosi, collerici. È stato considerato "banale", "approssimativo", "ridicolo" e via discorrendo. Nessuna di queste critiche sembra essere riconducibile in modo diretto alla Chiesa Romana. Hanno l'aria di essere puri e semplici tecnicismi, aventi come causa qualche aspetto non gradito come lo spessore dei personaggi, la sceneggiatura, la regia e via discorrendo. Eppure la loro insistenza ha dell'incredibile. Si può pensare che, sotto sotto, nascondano motivazioni religiose. In buona sostanza, la figura della Papessa non piace e non se ne deve parlare.

Riporto alcuni interventi pubblicati sul sito di critica cinematografica Il Davinotti.

Riporto alcuni interventi pubblicati sul sito di critica cinematografica Il Davinotti.

Galbo ha scritto: "Tirate le somme tuttavia, l'interprete principale Johanna Wokalek, si rivela una della poche note positive di un film che ha i suo limite più evidenti in una sceneggiatura approssimativa che delinea caratteri banali e in una realizzazione spesso approssimativa."

Pigro ha scritto: "D’accordo che la storia della papessa è inventata, ma la ricostruzione storica pressappochista e fantasiosa disturba la visione, dando l’impressione di un pasticcio che contrasta con ciò che apparentemente dovrebbe essere un’opera seria, se non altro per i temi lambiti: la parità dei sessi, la forza della volontà..."

E ancora: "I personaggi sono rigidi, senza sfumature, così come le situazioni: è tutto superficiale nonostante si abbia l’impressione che venga proposto qualcosa di profondo. Un’occasione persa in una macedonia da ambizioso feuilleton."

Didda23 ha scritto: "Purtroppo la realizzazione tecnica e registica lascia spesso a desiderare per mancanza di mordente e coraggio. La sceneggiatura scade troppo spesso nel banale e i dialoghi non sono così ficcanti. Si salvano il ritmo narrativo e la prova convincente della protagonista."

Cotola ha scritto: "E' necessario vedendo un film del genere soprassedere sulla sua presunta storicità. Anche così facendo però la pellicola resta quello che è: una pessima soap priva di qualsiasi verosimiglianza e di qualsiasi tipo di spessore in cui il ridicolo, ovviamente involontario, è sempre dietro l'angolo."

Non contento, infierisce: "Rozzo e pressappocchista come non accade spesso nemmeno nel peggiore cinema contemporaneo, raggiunge nel finale inaduite (sic) vette "trash" tali che è difficile trattenere il riso. La storia ed il mito sono cose serie e non vanno maltrattate così. Abominevole"

Markus ha scritto: "Film pretenzioso che vorrebbe essere storiografico, ma in realtà (così com’è stato fatto) ha il carattere del trash. Il ritmo narrativo è sostenuto, ma pecca di continui passaggi forzati e involontarie situazioni ridanciane. La papessa ci mostra persino il suo "santo" deretano!"

A parte il fatto che quel deretano è sensualissimo, trovo indegno ed esagerato il seguito: "L’amico venuto con me al cinema, all’uscita, ha commentato così: “talmente inverosimile da rasentare il grottesco”. Risate in sala con dito puntato sullo schermo… Pazzesco!"