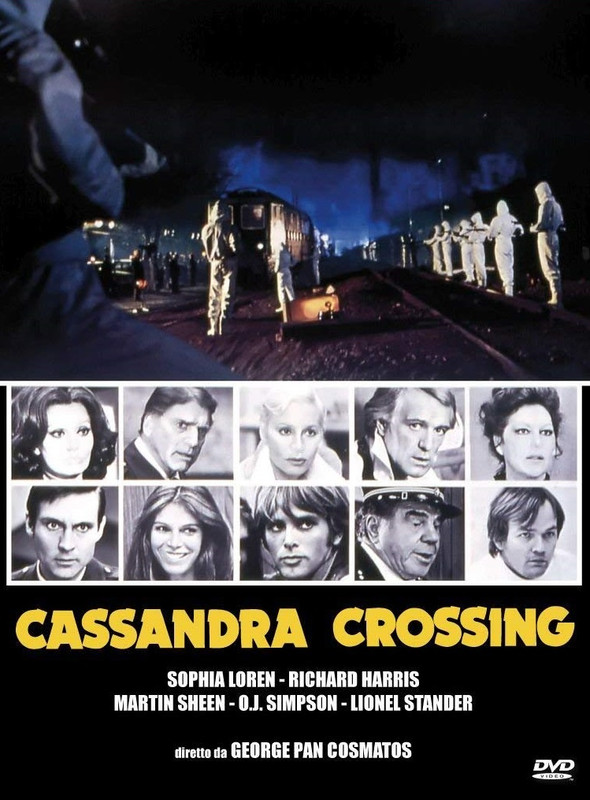

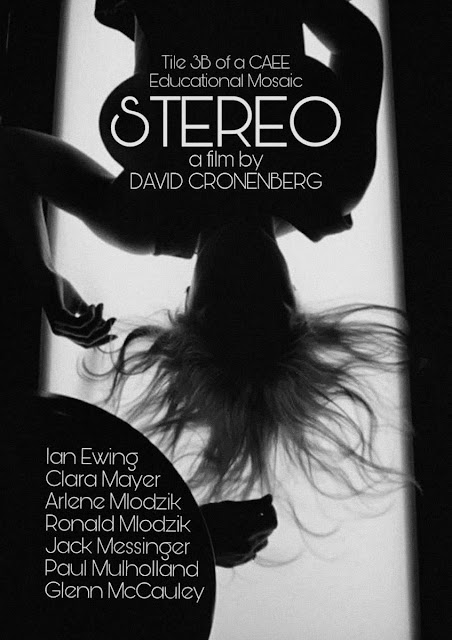

Titolo originale: The Cassandra Crossing

Paese di produzione: Italia, Regno Unito, Germania Ovest

Lingua: Inglese

Anno: 1976

Durata: 129 min

Dati tecnici: Technicolor

Rapporto: 1,85:1

Genere: Avventura, catastrofico, thriller

Sottogenere: Epidemico, militaresco

Tematiche: Terrorismo, guerra batteriologica, fantapolitica,

ecologia, l'Olocausto, il sistema che schiaccia l'individuo

ecologia, l'Olocausto, il sistema che schiaccia l'individuo

Regia: George Pan Cosmatos

Soggetto: George Pan Cosmatos, Robert Katz

Sceneggiatura: George Pan Cosmatos, Robert Katz,

Tom Mankiewicz

Tom Mankiewicz

Produttore: Carlo Ponti, Lew Grade

Produttore esecutivo: Giancarlo Pettini

Casa di produzione: ITC Entertainment,

Compagnia Cinematografica Champion

Compagnia Cinematografica Champion

Distribuzione in italiano: Gold Film

Fotografia: Ennio Guarnieri

Montaggio: Françoise Bonnot, Roberto Silvi

Effetti speciali: Aldo Gasparri, Roberto Pignotti

Effetti visivi: Aurelio Crugnola, Carlo De Marchis

Musiche: Jerry Goldsmith

Scenografia: Aurelio Crugnola, Mario Liverani

Costumi: Adriana Berselli

Trucco: Giuseppe Banchelli, Marisa Tilly, Mario Van Riel

Direzione della produzione: Mara Blasetti

Assistente alla regia: Tony Brandt, Antonio Gabrielli,

Joe Pollini

Direzione della produzione: Mara Blasetti

Assistente alla regia: Tony Brandt, Antonio Gabrielli,

Joe Pollini

Reparto artistico: Maria-Teresa Barbasso

Reparto sonoro: Fausto Ancillai, Piero Fondi,

Giorgio De Vincenzo, Leslie Hodgson, Vernon Messenger,

Giorgio De Vincenzo, Leslie Hodgson, Vernon Messenger,

Carlo Palmieri, Enzo Diliberto

Reparto camera: Cesare Allione, Roberto Biciocchi,

Roberto Calabrò

Continuità: Marion Mertes

Continuità: Marion Mertes

Interpreti e personaggi:

Richard Harris: Dottor Jonathan Chamberlain

Sophia Loren: Jennifer Rispoli Chamberlain

Martin Sheen: Robby Navarro

Burt Lancaster: Colonnello Stephen Mackenzie

(varianti: MacKenzie, McKenzie)

O. J. Simpson: Ispettore Haley

Ava Gardner: Signora Nicole Dressler

John Phillip Law: Maggiore Stark

Ingrid Thulin: Dottoressa Elena Stradner

Lionel Stander: Max il capotreno

Lee Strasberg: Herman Kaplan

Angela Goodwin: Suora

Thomas Hunter: Capitano Scott

Ray Lovelock: Tom

Renzo Palmer: Bigliettaio alla stazione

Alida Valli: Signorina Chadwick

Fausta Avelli: Caterina

Ann Turkel: Susan Fairmont

Lou Castel: Terrorista svedese che sale sul treno

Carlo De Mejo: Terrorista che si finge malato

Stefano Patrizi: Terrorista

Carlo De Mejo: Finto paziente

Carlo De Mejo: Finto paziente

John P. Dulaney: Poliziotto

Richard Dunne: Passeggero

Adam Strasberg: Bambino

David Lee Strasberg: Bambino

Roger Browne: Guardia di sicurezza

Roger Browne: Guardia di sicurezza

Andrea Esterhazy: Passeggero

Dan Haggerty: Poliziotto

Elaine Olcott: Passeggera

Dan Haggerty: Poliziotto

Elaine Olcott: Passeggera

Howard Nelson Rubien: Passeggero

Teresa Rossi Passante: Superstite

Michael Staudt: Guardia marina

Teresa Rossi Passante: Superstite

Michael Staudt: Guardia marina

Maurizio Streccioni: Superstite

Virgilio Volpe: Barista

Thomas Williams: Guardia marina

Thomas Williams: Guardia marina

Doppiatori originali:

Sergio Graziani: Dottor Jonathan Chamberlain

Rita Savagnone: Jennifer Rispoli Chamberlain

Ferruccio Amendola: Robby Navarro

Giuseppe Rinaldi: Colonnello Stephen Mackenzie

Michele Gammino: Ispettore Haley

Anna Miserocchi: Signora Nicole Dressler

Pino Colizzi: Maggiore Stark

Vittoria Febbi: Dottoressa Elena Stradner

Sergio Fiorentini: Max

Bruno Persa: Herman Kaplan

Renato Mori: Capitano Scott

Rossella Izzo: Susan Fairmont

Titoli in altre lingue:

Francese: Le Pont de Cassandra

Tedesco: Treffpunkt Todesbrücke

Spagnolo: El puente de Casandra

Tedesco: Treffpunkt Todesbrücke

Spagnolo: El puente de Casandra

Catalano: El pas de Cassandra

Emiliano-romagnolo: Al pasàǵ dla Casàndra

Svedese: På andra sidan bron

Russo: Перевал Кассандры

Emiliano-romagnolo: Al pasàǵ dla Casàndra

Svedese: På andra sidan bron

Russo: Перевал Кассандры

Budget: 3milioni di dollari US (Walker, 1985)

Box office (Italia): 4,2 milioni di dollari US

Box office (Giappone): 15,3 milioni di dollari US

Box office (Svezia): 152.111 corone svedesi

Trama:

Tre terroristi fanno irruzione nella sede dell'Organizzazione Internazionale della Sanità (sic) a Ginevra, con l'intenzione di collocare una bomba per farla esplodere. Due di loro vengono colpiti dal personale di sicurezza: uno rimane ucciso e un altro resta disteso, ma il terzo riesce a fuggire. Nel corso dell'operazione vengono rotte alcune fiale, tra cui una che contiene un campione di peste. Il terrorista sopravvissuto, identificato come svedese, evade e raggiunge la stazione ferroviaria, salendo a bordo del Transcontinental Express diretto a Stoccolma. La dottoressa Elena Stradner e il colonnello dell'intelligence militare statunitense Stephen Mackenzie discutono sulla natura del ceppo pestoso, vagamente identificato come "polmonare" e descritto come "virus" (sic), che si sospetta essere un'arma biologica. Il Colonnello Mackenzie sostiene che il campione fosse destinato alla distruzione. La Stradner pensa che il treno debba essere immediatamente fermato, affinché il terrorista fuggiasco sia catturato e messo in quarantena. Mackenzie, più realista, sa per certo che a questo punto tutti i passeggeri possono essere contaminati dalla peste e insiste perché il treno sia diretto su un binario morto nell'ex campo di sterminio nazista di Janov, in Polonia. Si rende necessario piombare il convoglio, impedendo a chiunque di uscirne. Il problema è che la linea ferroviaria in questione attraversa un ponte pericolante, chiamato Cassandra (Kasundruv), in disuso dal 1948.

Mackenzie capisce che il ponte potrebbe crollare al passaggio del treno. La presenza del terrorista infetto e il cambio di rotta del convoglio scatenano il secondo conflitto tra i passeggeri, tra cui il dottor Jonathan Chamberlain, un famoso neurologo; la sua ex moglie Jennifer Rispoli Chamberlain, scrittrice; un ex detenuto di Janov e sopravvissuto all'Olocausto, Herman Kaplan; Nicole Dressler, moglie di un trafficante d'armi tedesco. Quest'ultima è coinvolta in una relazione con il suo giovane amante Robby Navarro. Questo Navarro, oltre che toyboy, è un trafficante di eroina inseguito da Haley, agente dell'Interpol che viaggia sotto copertura come prete.

Mackenzie informa Chamberlain della presenza del terrorista svedese, che viene trovato in preda alla febbre e sputacchiante, nascosto nel vagone bagagli accanto a un cane bassotto grassoccio stipato in una gabbia. I tentativi di trasportare in elicottero il malfattore falliscono. Poco prima che il treno entri in una galleria, il cane bassotto infettato dalla peste viene trasferito sull'elicottero e riportato al laboratorio dell'IHO.

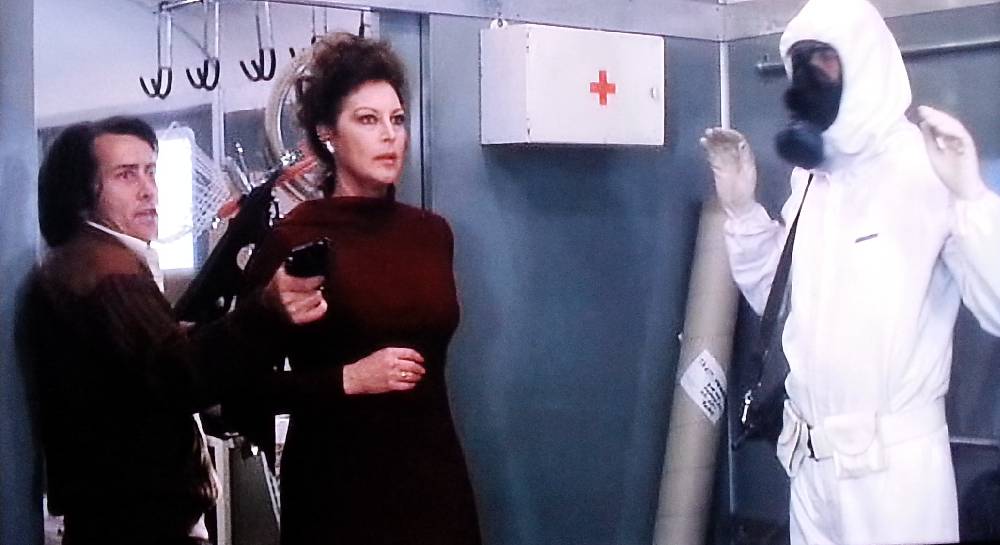

A un certo punto Chamberlain viene informato che la peste ha un tasso di mortalità del 60%. Mackenzie, tuttavia, informa i passeggeri che la polizia ha ricevuto segnalazioni di bombe anarchiche piazzate lungo la linea ferroviaria: il treno verrà dirottato su Norimberga, quella città splendida ed amabile che è tra le mie preferite. Lì, il treno viene sigillato con un sistema a ossigeno chiuso, mentre a bordo viene fatta salire una squadra medica dell'Esercito Americano. Il terrorista, ormai deceduto tra gli sputacchi e il catarro sanguinolento, viene posto in una bara ermeticamente sigillata. Sul treno salgono anche alcune guardie armate che hanno ricevuto da Mackenzie l'ordine di uccidere e feriscono il tremebondo Kaplan nel suo maldestro tentativo di fuga.

Chamberlain viene a conoscenza del rischio del transito per il Cassandra Crossing e inizia anche a sospettare che la malattia non sia così grave come inizialmente pensato: pochi passeggeri sono stati contagiati e pochi di loro sono effettivamente morti. Contatta via radio Mackenzie suggerendo che la parte infetta del treno venga sganciata e isolata, ma il militare, agendo su ordini superiori, non ha alcuna intenzione di fermare il treno: se, come previsto, il Cassandra Crossing crollasse, ciò occulterebbe in modo evidente il fatto che l'esercito americano ha nascosto agenti di guerra batteriologica in un paese neutrale.

Chamberlain e Haley formano un gruppo di passeggeri per superare le guardie e prendere il controllo del treno prima che raggiunga il ponte condannato. In laboratorio, la dottoressa Stradner esamina e monitora il cane malato, che guarisce spontaneamente, ma il rigido Mackenzie non è impressionato e si rifiuta di modificare il suo piano.

Navarro viene ucciso dalle guardie mentre cerca di raggiungere la locomotiva dall'esterno. Haley viene ucciso durante uno scontro a fuoco mentre protegge una passeggera. Kaplan viene a conoscenza del complotto per far saltare in aria la bombola di gas del vagone club e scoprire l'accoppiatore. Si sacrifica innescando l'esplosione con un accendino. Chamberlain riesce a separare la parte posteriore del treno, sperando che con meno peso la parte anteriore possa attraversare in sicurezza. Ma il ponte crolla, uccidendo tutti nella parte anteriore. Max, il capotreno, aziona i freni manuali e ferma i vagoni rimanenti poco prima di raggiungere il ponte crollato.

I sopravvissuti evacuano a piedi, senza più sorveglianza né quarantena. A Ginevra, sia la Stradner che Mackenzie partono: lei continua a sperare in qualche superstite, mentre lui si sente in in colpa per l'intera vicenda. Dopo la loro partenza, il Maggiore Stack informa il superiore di Mackenzie che sia il colonnello che il medico sono sotto sorveglianza.

Descrizione in romagnolo:

"Un trêṅ impestâ al cur a tuta par l'Europa vèrs na mòrt sicùra a Cassandra Crossing"

Sequenze memorabili:

La suora distrutta dalla tosse dopo aver mangiato del riso in cui aveva tossito e sputacchiato il terrorista fuggiasco.

Recensione:

Fa schifo! È assolutamente inverosimile e inguardabile! Questo film inutile è l'ennesima riprova di come non basti un cast stellare di attori validissimi per assicurare la riuscita di una pellicola. Citiamo giusto alcuni nomi celeberrimi: Burt Lancaster, Ava Gardner, Sophia Loren, Alida Valli, Richard Harris (quello quasi albino con la faccia allungata, protagonista di film come L'uomo chiamato cavallo, L'orca assassina, etc.). Cosa volevano di più? Eppure non ha funzionato comunque. Tutto è andato in merda. Se una sceneggiatura è fecale, il risultato sarà fecale. È ineluttabile. Se i mezzi sono scarsi e ridicoli, a nulla varrà la più robusta interpretazione del più fulgido attore. L'opera di Pan Cosmatos è il risultato deprimente di traiettorie funeste di incompetenza e di superficialità. L'assoluta inettitudine degli addetti agli effetti speciali è a dir poco clamorosa, stridente. Le riprese del treno sono state fatte servendosi di giocattoli: squallidi modellini, trenini e plastici che non avrebbero soddisfatto un marmocchio di quattro anni! C'è un ulteriore problema: la sceneggiatura è carente anche dal punto di vista scientifico. L'agente patogeno della peste non è un virus, bensì un batterio denominato Yersinia pestis - come ormai sanno anche i sassi. Lascia esterrefatti la banalità del rimedio escogitato, che farebbe ridere anche i polli: il patogeno scomparirebbe come per incanto a contatto con l'ossigeno. In realtà si cura con gli antibiotici, anche se va detto che la peste polmonare conclamata è letale nel 99,9% dei casi! Se avessero affidato la consulenza scientifica al primo spazzino incontrato per strada, avrebbero di certo ottenuto risultati migliori e più plausibili! Francamente non so proprio immaginare cosa possa aver spinto Burt Lancaster e Ava Gardner, tra gli altri, ad essere umiliati da una produzione tanto deprecabile. Lo so, dovrei mostrare più rispetto per queste star e per tutto il cast, anche se il prodotto è scadente. Il problema è che sono irriverente e non riesco a trattenermi. Quando ero al liceo, avevo visto questo film e mi era piaciuto, ma va detto che all'epoca non mi distinguevo per il senso critico in fatto di Settima Arte. Passavo gran parte del mio tempo libero a masturbarmi furiosamente fantasticando di farmi fellare dalle professoresse. Ecco, anziché guardare Cassandra Crossing avrei fatto meglio ad eiettare una tazza di materiale genetico. Quando ho deciso di rivedere il film, a distanza di molti anni, mi è parso più inconsistente di una mucillagine. Ho avuto dentro di me una specie di moto di ribellione. È un peccato che la sceneggiatura grossolana e i mezzi rudimentali mettano in ombra interessanti spunti di riflessione sul contrasto tra l'individuo e le esigenze del bene della collettività, incarnate dal potere militare. Tutta roba robusta e attualissima, come dimostrato tra l'altro dalla gestione della pandemia di Covid-19.

Perché recensire un film che fa schifo? Semplice: non si recensisce soltanto ciò che piace. Si possono trarre grandi insegnamenti anche da ciò che suscita ripugnanza. Una recensione non è mai una perdita di tempo.

Curiosità varie

Il titolo del film di Pan Cosmatos si riferisce a un ponte fantomatico chiamato Ponte di Kasundruv (o Ponte di Kassandruv), il cui nome sembra più boemo che polacco. La struttura architettonica utilizzata per la scena sembra essere il Viadotto di Garabit (francese: Viaduc de Garabit), situato nel sud della Francia, che varca la vallata del fiume Truyère, nel territorio di Ruynes-en-Margeride. Fu progettato e costruito tra il 1880 e il 1884 da Gustave Alexandre Eiffel, più famoso per la Torre Eiffel. È alto 122 metri e lungo 565 metri. Il Viadotto di Garabit, che non è affatto pericolante, è ancora oggi utilizzato come ponte ferroviario. Molto simile al Viadotto di Garabit è il Ponte San Michele a Paderno d'Adda (anche noto come Ponte di Paderno, Ponte di Calusco o Ponte Röthlisberger). È un ponte ad arco in ferro, che collega i paesi di Paderno d'Adda (provincia di Lecco) a Calusco d'Adda (provincia di Bergamo), attraversando una gola del fiume Adda. Il mio sospetto è che nelle riprese sia stato usato un modellino giocattolo, non un vero ponte.

L'autentico "Ponte di Cassandra", che non porta questo nome mitologico, si trovava nel Sud della Polonia, nella località di Solina. Sembra che nel 1962 sia realmente avvenuto un incidente ferroviario che lo ha fatto crollare. Non si trovano dettagli attendibili ed è nata nel Web un'intricata mitologia, nel tentativo di dare un fondamento al film di Pan Cosmatos che, incredibile dictu, ha alcuni agguerriti fan. Per avere un'idea, basta dare un'occhiata al forum accessibile dal seguente link:

L'idea di una potenziale epidemia di un patogeno mortale della peste polmonare (erroneamente chiamato "virus") su un treno, trasmesso da un passeggero infetto, è stata geniale e sfruttata nel peggiore dei modi. Da bambino, lo scrittore e regista visse un'epidemia di colera mentre si trovava in Egitto. Una volta ebbe a dire: "Per me, un'epidemia sembra più distruttiva di un terremoto, un incendio o persino una bomba, e un'epidemia provocata dall'uomo, come quella mostrata in questo film, è la più spregevole di tutte. Siamo noi i nostri peggiori nemici, perché ci stiamo uccidendo con il cosiddetto progresso". Come dargli torto?

Le Ferrovie Federali Svizzere di Berna hanno fornito un treno completo per la produzione, comprendente la locomotiva, una carrozza ristorante, una cuccetta, numerose carrozze e vagoni passeggeri. La produzione del film in Svizzera è stata ritardata a causa di atti vandalici. Il treno è stato imbrattato con slogan politici su un tetto e all'interno delle carrozze, mentre era fermo durante la notte alla stazione di Delémont. I graffiti sul tetto del treno sono stati scoperti solo durante le riprese aeree effettuate da un elicottero. Anziché perdere tempo i baggianate politiche, i graffitari avrebbero potuto dipingere enormi cazzoni!

Secondo l'edizione del 14 maggio 1975 del Daily Variety, questo film avrebbe dovuto essere parte di un accordo tra il produttore italiano Carlo Ponti e il governo iraniano, all'epoca nelle mani dello Shah Reza Palahvi. In base a tale progetto, una serie di otto film sarebbe stata parzialmente girata in Iran. Tuttavia questa iniziativa di produzione cinematografica non si concretizzò mai. Soltanto 4 anni più tardi salì al potere l'Ayatollah Khomeini - cosa che pose fine in via definitiva ad ogni residua speranza di realizzazione dell'accordo.

Il cast e la troupe comprendevano almeno due coppie sposate. Secondo le tipiche tradizioni nepotiste della Settima Arte, il produttore Carlo Ponti vide il film come un'occasione per presentare sua moglie Sophia Loren. La pellicola aveva come copro-tagonisti Richard Harris e Ann Turkel, che all'epoca erano coniugi - la donna era incinta durante le riprese principali.

Nel film è stata utilizzata la denominazione "Organizzazione Internazionale della Sanità" anziché "Organizzazione Mondiale della Sanità" (OMS, WHO) per tutelarsi da possibili cause legali intentate dalla vera Organizzazione Mondiale della Sanità contro le società di produzione britanniche, italiane e della Germania Ovest. I Medici Sacerdotali, sempre potentissimi, non si sarebbero certo lasciati sfuggire una simile occasione!

A quanto pare i rapporti tra la Gardner e la Loren erano pessimi. La Gardner, che era particolarmente astiosa, in un'occasione diede alla collega il seguente consiglio durante la produzione: "Tesoro, scatta sempre i primi piani per prima cosa al mattino, perché il tuo aspetto non durerà tutto il giorno".

Charlton Heston ha rifiutato il ruolo principale, ritenendo che un film su un'epidemia pestosa fosse una pizza inaudita e che non avesse la benché minima possibilità di avere successo.

C'è stata la possibilità concreta di ritrovarsi Peter O'Toole, quello del Gruppo TNT, nel ruolo del dottor Jonathan Chamberlain. Per fortuna ha rifiutato la proposta.

C'è stata la possibilità concreta di ritrovarsi Peter O'Toole, quello del Gruppo TNT, nel ruolo del dottor Jonathan Chamberlain. Per fortuna ha rifiutato la proposta.

Accoglienza in America

Richard Eder del New York Times (1977) ha definito il film "profondamente, offensivamente stupido", con Ava Gardner "orribile in un ruolo orribile" e Sophia Loren "totalmente fuori ruolo".

Gene Siskel del Chicago Tribune (1977) lo ha definito "una parodia involontaria di un film catastrofico", aggiungendo che "Le catastrofi che colpiscono i passeggeri di un treno da Ginevra a Copenaghen nel film sono decisamente ridicole."

Variety (1976) ha liquidato il film come "un film catastrofico stanco, banale e a volte involontariamente divertente in cui un treno carico di passeggeri esposti a malattie barcolla verso il loro destino."

Kevin Thomas del Los Angeles Times (1977) ha definito il film "un film catastrofico letteralmente disastroso e così orribile da essere involontariamente esilarante."

Gary Arnold del Washington Post (1977) ha scritto: "Cosmatos è un regista distratto e sbuffante che sembra continuare a sperare che ignoreremo il suo continuità, che suggerisce una vecchia serie messa insieme in modo tale che i pezzi sospesi non vengono mai risolti."

Richard Combs del The Monthly Film Bulletin (1977) ha scritto: "L'unico aspetto vagamente piacevole di The Cassandra Crossing è che non conosce proporzioni in nulla: dalle performance alla trama, allo stile di ripresa e agli effetti speciali, supera costantemente se stesso in monumentale sciocchezza."

Accoglienza in Italia

V. Bassoli sul Resto del Cremlino, pardon, sul Resto del Carlino (1976), ha scritto:

"È un film spettacolare, condotto con buon ritmo narrativo e persino con qualche pretesa di natura psicologica, un film tecnicamente ben fatto anche se la tragica vicenda presenta ben più di una incongruenza. Comunque un film che tiene ben desto lo spettatore, che cerca persino di essere polemico, con prudente riguardo però, verso la mentalità dei militari, ma soprattutto un film che gioca le sue carte su di un cast eccezionale [...]"

Altre recensioni e reazioni nel Web

Le opinioni di Marcel M.J. Davinotti Jr. sono tutto sommato abbastanza favorevoli: "Solitamente snobbato dalla critica, giudicato tronfio e convenzionale, CASSANDRA CROSSING non è in realtà molto peggio di tanti altri catastrofici più celebrati."

Cotola ha scritto (2008):

"Film catastrofista di mediocre livello con il quale Pan Cosmatos mostra tutti i suoi limiti registici. Certo il soggetto non è per nulla originale e il cast di stelle, tipico di queste super produzioni, è assolutamente sprecato, tuttavia era lecito fare qualcosa di più. Solo per appassionati del genere."

Alex75 ha scritto (2020):

"Dopo essere riuscito a creare un’atmosfera altamente ansiogena basandosi sulla paura per il terrorismo (qui in variante ecologista) e per le epidemie, la narrazione deraglia in parte tra esagerazioni e ingenuità, sia pure proponendo sequenze di forte impatto e ponendo l’interessante spunto dei passeggeri ostaggi della fredda ragion di stato."

"Dopo essere riuscito a creare un’atmosfera altamente ansiogena basandosi sulla paura per il terrorismo (qui in variante ecologista) e per le epidemie, la narrazione deraglia in parte tra esagerazioni e ingenuità, sia pure proponendo sequenze di forte impatto e ponendo l’interessante spunto dei passeggeri ostaggi della fredda ragion di stato."

Daniela ha scritto (2021):

"Promettente spunto ma, pur palando di un virus letale, il film rientra a pieno titolo nel filone catastrofico allora imperversante schierando la solita parata di stelle, quasi tutte mal utilizzate o fuori posto, La corsa inarrestabile del treno dovrebbe garantire una certa tensione ma la regia non mantiene il ritmo, alcune sequenze risultano goffe e mentre gli stereotipi impazzano sale a bordo anche la noia."

Eppure esistono anche ammiratori sfegatati di Pan Cosmatos, per quanto possa essere difficile crederlo.

Lythops ha scritto (2012):

"Il film ha il merito, come altri girati negli anni '70, di porti il dubbio se i portatori sani di democrazia e pace nel mondo siano davvero tali. Temi scottanti ce ne sono, come il terrorismo internazionale, le armi batteriologiche e soprattutto le regie occulte, quasi a volerti dire che lì sta il messaggio, al di là delle scene d'azione cui fa da contrappunto un cast enorme con personaggi molto vuoti, appariscenti, fastidiosi. Su tutti spicca un immenso Lancaster nei panni del generale umano che nulla può di fronte a decisioni superiori."

"Ottimo antesignano di quello che saranno vari generi in futuro. Dal catastrofismo puro all'attacco terroristico su larga scala (almeno nelle intenzioni). Ricordo che all'epoca della sua uscita fece molto parlare. Cosmatos dirige bene un cast a dir poco eterogeneo e non solo per le nazionalità ma per le tante sfaccettature (alcune risucite [sic] altre no) dei personaggi. Nonostante l'eccessiva lunghezza il film ha comunque buoni momenti di pathos e tensione. Il parametro per giudicare la sua bontà? A vederlo oggi risulta ancora molto attuale!"