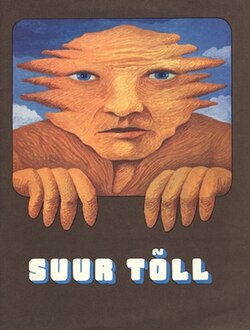

TYLL THE GIANT

Titolo originale: Suur Tõll

Titolo in russo: Большой Тылл

Titolo in inglese: Tyll the Giant

Titolo in russo: Большой Тылл

Titolo in inglese: Tyll the Giant

Anno: 1980

Paese di produzione: Unione Sovietica

(Repubblica Sovietica dell'Estonia)

Paese di produzione: Unione Sovietica

(Repubblica Sovietica dell'Estonia)

Lingua: Estone

Durata: circa 14 min.

Durata: circa 14 min.

Tipologia: Animazione, cortrometraggio

Genere: Surreale, fantastico

Regia: Rein Raamat

Sceneggiatura: Rein Raamat

Sceneggiatura: Rein Raamat

Produzione: Kulno Luht

Colonna sonora: Lepo Sumera

Direttore della fotografia: Janno Põldma

Direttore della fotografia: Janno Põldma

Montaggio: Kersti Miilen

Direzione artistica: Jüri Arrak

Direzione artistica: Jüri Arrak

Assistente alla regia: Sigrun Alaots

Reparto artistico: Heiki Ernits, Ain Silbaum,

Valter Uusberg

Valter Uusberg

Animazione: Eda Kurg, Matu Kütt, Riina Kütt,

Krista Partti, Rein Raidme, Aarne Vasar

Krista Partti, Rein Raidme, Aarne Vasar

Segreteria di edizione: Silvia Kiik

Budget: 81.000 rubli

Link:

Trama:

Tyll è un gigante che conduce una vita semplice come contadino sulla sua isola, assieme alla moglie, la gigantessa Piret. I due abitano tra i tanti umani comuni, molto più piccoli di loro. Un mostruoso nemico, una specie di demone anch'esso gigantesco, caratterizzato dalla pelle color rosso sangue e da un occhio con più pupille, si nasconde sempre nelle vicinanze, pronto a fare del male in modo gratuito, ad esempio facendo piovere pietre sul campo appena arato da Tyll. Ogni volta che c'è un'emergenza, Tyll accorre regolarmente in aiuto degli umani: in un'occasione, salva i marinai quando la loro nave affonda. Deve anche aiutarli in battaglia quando gli eserciti nemici attaccano l'isola. Nella prima battaglia, Tyll si lancia nella mischia trasportando due enormi ruote di carro, sulle quali trasporta le sue truppe. L'esercito nemico è composto da lancieri con cappucci scarlatti che coprono il capo. La battaglia si trasforma rapidamente in un sanguinoso massacro in cui il nemico è prossimo alla vittoria: i guerrieri isolani non possono quasi nulla contro le spade degli invasori. Quindi Tyll interviene, usando le ruote dei suoi due carri come mazze e falciando interi battaglioni, cambiando così il corso della battaglia.

Durante l'assenza di Tyll, il demone rosso si avvicina alla casa dove alloggiava Piret, senza farsi vedere, e la fa crollare addosso a lei, uccidendola. Al suo ritorno dalla battaglia, il gigante buono trova la moglie morta e ne colloca il corpo in una sepoltura megalitica, eretta con le proprie mani spostando immensi blocchi di pietra; poi va subito nella foresta e ricava un'enorme clava dal tronco di un abete, poi segue le tracce dell'assalitore fino a un promontorio roccioso dove il sentiero scompare. Si siede tristemente in attesa e alla fine si addormenta. A questo punto il demone appare alle sue spalle e scava attraverso il terreno che collega il promontorio alla terraferma, cercando di isolare la striscia di terra dove Tyll dorme, per creare un'isola e lasciarlo alla deriva. Ma Tyll si sveglia e colpisce il demone, che fugge. Tyll lo insegue senza sosta; quando infine riesce a raggiungerlo, il nemico viene inghiottito dall'Ano della Terra e sprofonda negli Inferi.

Durante l'assenza di Tyll, il demone rosso si avvicina alla casa dove alloggiava Piret, senza farsi vedere, e la fa crollare addosso a lei, uccidendola. Al suo ritorno dalla battaglia, il gigante buono trova la moglie morta e ne colloca il corpo in una sepoltura megalitica, eretta con le proprie mani spostando immensi blocchi di pietra; poi va subito nella foresta e ricava un'enorme clava dal tronco di un abete, poi segue le tracce dell'assalitore fino a un promontorio roccioso dove il sentiero scompare. Si siede tristemente in attesa e alla fine si addormenta. A questo punto il demone appare alle sue spalle e scava attraverso il terreno che collega il promontorio alla terraferma, cercando di isolare la striscia di terra dove Tyll dorme, per creare un'isola e lasciarlo alla deriva. Ma Tyll si sveglia e colpisce il demone, che fugge. Tyll lo insegue senza sosta; quando infine riesce a raggiungerlo, il nemico viene inghiottito dall'Ano della Terra e sprofonda negli Inferi.

Tyll deve quindi tornare in guerra, poiché gli eserciti infernali si stanno nuovamente avvicinando per terra e per mare. Semina il caos tra le truppe nemiche, brandendo con entrambe le mani un immenso carro distrutto. Ma durante la battaglia, Tyll stesso viene decapitato da un gigante nemico, che brandisce un lunghissimo spadone. Il corpo decapitato di Tyll, ancora vivo, brancola finché non trova il capo nemico che gli ha tagliato la testa e lo stritola nel suo pugno. Poi, ridotto a una specie di zombie, raccoglie la propria testa mozzata e se ne va verso il luogo del suo riposo. Infine il corpo si ferma, cade a quattro zampe e si fossilizza, trasformandosi in una roccia. Anche la testa del gigante morto, caduta lì vicino, si pietrifica, tranne il suo sguardo, che rimane luminoso. Tyll proclama quindi che se il suo popolo avrà di nuovo bisogno di lui, si leverà in piedi per accorrere in aiuto.

Recensione:

Mi sono imbattuto in questo bellissimo video per un caso di serendipità. Stavo cercando qualcosa di diverso nel vasto Web e non riesco a ricordare cosa fosse. Quando ho visionato le sequenze sullo smartphone, ne sono stato immediatamente conquistato e ho deciso di approfondire la mitologia che ne costituisce il fondamento. Non è soltanto un'opera di fantasia: è un autentico gioiello, che aiuta a impedire l'indebolimento delle tradizioni mitologiche e la loro dissoluzione nell'Oblio. Un caso molto raro di questi tempi, dominati dall'infinito squallore del mercato.

Possibile spiegazione storica

Suur Tõll deve essere stato un uomo reale, di statura insolita, gigantesca, vissuto in epoca storica sulla grande isola estone di Saaremaa. Conosciamo le sue abitudini quotidiane: la passione per la sauna, la dieta a base di zuppa di cavoli e di birra. Aveva un temperamento piuttosto sanguigno. Combatteva contro i Cavalieri Teutonici. Le sue gesta sono state tanto eroiche, che dopo la sua morte è stato divinizzato dal suo popolo.

L'epiteto Suur in estone ha un'etimologia chiara e significa "Grande". L'aggettivo deriva dal proto-finnico *suuri "grande" (da cui anche il finlandese suuri, suur- "grande" e il livone sūr "grande"). Invece il nome Tõll (varianti ortografiche: Toell, Tyll) è etimologicamente oscuro. Dalla stessa radice deriva il toponimo Tõlluste, che tuttora designa un centro abitato di Saaremaa. È verosimile che proprio lì sia stata sepolta la sua testa.

1) L'ipotesi più accreditata dal mondo accademico è che il nome del gigante buono derivi dai cognomi Tõll e Toll, tuttora diffusi sull'isola. Considerati di origine germanica, potrebbero derivare dal medio basso tedesco tol "dogana", "autorità di raccogliere le tasse" (equivale al medio alto tedesco zol, tedesco moderno Zoll).

2) Un'alternativa è la derivazione dal proto-finnico *tuli "fuoco", a sua volta dal proto-uralico *tule. Mi pare implausibile già soltanto per motivi fonetici: se consideriamo il nome come estone nativo, il vocalismo non quadra. Tuttavia si nota che in Saami l'esito della forma proto-uralica è toll "fuoco". Il riferimento sarebbe alla natura iraconda del gigante, buono ma non troppo paziente.

3) C'è chi ha proposto un'origine dalla radice proto-celtica *tullo- "buco" (cfr. bretone toull "buco"; cornico toll "buco"; gallese twll "buco"), alludendo a una qualche cavità in cui il gigante avrebbe avuto la sua dimora. Di tutte le ipotesi fatte, questa è la meno plausibile. Non vedo possibili legami con il mondo celtico. Forse il collegamento è all'idea di Tacito, che per primo citò gli Estoni chiamandoli Aestii e citando il nome che davano all'ambra, trascrivendolo come glesum. Non è impossibile che l'autore romano li ritenesse un popolo celtico, basandosi su conoscenze molto incerte.

4) L'associazione di Tõll al tedesco moderno (gergale) toll "grande", "fantastico" e simili, è priva di fondamento: si tratta di una parola alto tedesca, derivata dal proto-germanico *dulaz "confuso, scemo", "matto", che è implausibile sia giunta in Estonia con una consonante sorda iniziale. La forma basso tedesca, dol "scemo", è poi passata come prestito nel tedesco moderno (gergale): doll "forte, fermo".

5) Essendo tanto grande la confusione, potremmo anche essere di fronte a un resto di un sostrato pre-uralico sconosciuto.

Il Diavolo nella mitologia estone

Il demone mostruoso, con la pelle scarlatta e due o tre pupille rotanti in un occhio, è Vanapagan ("Vecchio Pagano"), noto anche con altri nomi simili: Vanatühi ("Vecchio Vuoto"), Vanakuri ("Vecchio cattivo"), Vanapoiss ("Vecchio Ragazzo"), Vanasarvik ("Vecchio con le corna"), Vanataat ("Vecchio Padre"). Sono tutti derivati del proto-finnico *vanha "vecchio, anziano".

In questo personaggio si nota la fusione dei tratti di stupidità grossolana, considerati deprecabili nella visione pre-cristiana degli Estoni, e la natura maligna del Diavolo cristiano. Grande è la ricchezza dei suoi attributi magici: stupisce in modo particolare un cappello fatto di unghie, che gli conferisce il dono dell'invisibilità. A tal punto è giunto il sincretismo folklorico, che non è più possibile scorporare con sicurezza ciò che è dovuto al Cristianesimo da ciò che deriva dalla precedente religione politeista.

In questo personaggio si nota la fusione dei tratti di stupidità grossolana, considerati deprecabili nella visione pre-cristiana degli Estoni, e la natura maligna del Diavolo cristiano. Grande è la ricchezza dei suoi attributi magici: stupisce in modo particolare un cappello fatto di unghie, che gli conferisce il dono dell'invisibilità. A tal punto è giunto il sincretismo folklorico, che non è più possibile scorporare con sicurezza ciò che è dovuto al Cristianesimo da ciò che deriva dalla precedente religione politeista.

L'uso del termine pagan "pagano" è molto problematico e non fa quadrare bene le cose. Alcuni ritengono che sia giunto in Estonia dal mondo germanico. Tuttavia l'opinione prevalente è che sia un prestito giunto dalla Russia.

Questo è un estratto del trattato Pagan, põrgu ja papp: Kolm kristlikku terminit ("Pagano, inferno e prete: tre termini cristiani"), di Tiit Rein-Viitso (2006):

"Sellest, et eesti keeles pagan ei tähenda roojast ja on mittekristlast tähistavana valdavalt neutraalne mõiste ning et muinasvene vastavate nimi- ja omadussõnade puhul ei võida tõestada tähendusi 'mittekristlane' või 'mitteortodoks' ning et muudes slaavi keeltes vastavatüvelisi selletähenduslikke nimisõnu ei ole teada, tuleneb järeldus, et pole alust arvata, et ristiusu valdkonda kuuluv nimisõna pagan oleks eesti keelde laenatud kindlasti muinasvene keelest. Sama võib öelda liivi ja soome sõna kohta."

Traduzione:

"Dal fatto che in estone 'pagano' non significa 'impuro' ed è un termine prevalentemente neutro che denota un non cristiano, e che i significati di 'non cristiano' o 'non ortodosso' non possono essere dimostrati nel caso dei corrispondenti sostantivi e aggettivi dell'antico russo, e che non sono noti sostantivi con il corrispondente significato radicale in altre lingue slave, ne consegue che non vi è motivo di credere che il sostantivo 'pagano', che appartiene al campo del Cristianesimo, sia stato sicuramente preso in prestito in estone dall'antico russo. Lo stesso si può dire delle parole livoni e finniche."

Queste sono le stranezze antropologiche che si formano nelle zone di frontiera, dove mondi tra loro incompatibili vengono in contatto.

La moglie del gigante buono

Il nome Piret non è nativo: corrisponde al finlandese Piritta, che a a sua volta è un prestito dallo svedese Birgitta (inglese Bridget, italiano Brigitta, Brigida) - in ultima analisi di origine celtica. Il nome è stato reso popolare nel Nord a causa del culto di Santa Brigida di Svezia (1303 - 1373).

Sinonimi: Berit, Birgit, Pirje.

Nota: La presenza del nome Piret nel mito di Suur Tõll deporrebbe a favore di una datazione piuttosto tarda (XIV secolo).

Gli invasori

Per gli Estoni, il Male è soltanto una cosa: l'Invasore. Nel corso della loro tormentata storia hanno dovuto affrontare, oltre ai Russi, ai Danesi e agli Svedesi, nemici ben più terribili: i Cavalieri Portaspada (dal 1202 al 1237), quindi i Cavalieri Teutonici (a partire dal 1237). Questi monaci-guerrieri erano un vero e proprio flagello. Probabilmente per ragioni superstiziose, il regista decise di non rappresentarli nelle loro vesti bianche con croci nere o rosse. Gli venne l'idea di sostituirle con mantelli e cappucci rossi, volendo simboleggiare il potere Sovietico. Avendo paura di rappresaglie da parte dei dirigenti del Partito Comunista, decise di usare un colore viola purpureo - in modo tale da evitare ogni allusione. Tuttavia, a causa di un difetto tecnico, il colore viola purpureo nelle sequenze si degradò e divenne un bel rosso marxista. Per fortuna la cosa non causò alcuna noia e l'animazione fu molto lodata.

Datazione:

Datazione:

Sappiamo dal mito che Suur Tõll demoliva le chiese (anche se questo non viene mostrato nel video). Siccome i Cavalieri Portaspada conquistarono la grande isola di Saaremaa nel 1216, dobbiamo collocare le imprese dell'eroico gigante in anni successivi a questo evento. Possiamo in questo modo arrivare alla conclusione che dopo che i Cavalieri Portaspada furono assorbiti nell'Ordine Teutonico di Livonia, nel 1237, Suur Tõll demolì le chiese costruite negli anni precedenti.

Il potere maligno dei bulli

Il finale non riporta una parte importante del mito, forse per via del grande imbarazzo provato dal regista - dato che si tratta di una cosa poco edificante. Abbiamo visto che il gigante, decapitato, giura che risorgerà per aiutare il suo popolo in caso di guerra. Ecco, dopo molto tempo un gruppo di vilissimi bulli, giunto fino ai suoi resti, si mette a canzonarlo, chiedendogli di alzarsi perché è arrivata la guerra! Il gigante risorge, si accorge che non c'è nulla, quindi ritorna alla tomba giurando di non uscirne mai più. L'ispiratore della carognata bullesca può essere identificato senza sforzo: è Vanapagan.

Il Regista:

Rein Raamat è nato a Türi, nella Contea di Järva, in Estonia, nel 1931. È stato il primo animatore estone di successo internazionale; insieme a Elbert Tuganov è considerato il "padre dell'animazione estone". Ha diretto molti cortometraggi animati dall'inizio degli anni '70 e ha anche prodotto oltre 20 documentari. Si è laureato all'Istituto d'Arte Estone nel 1957 come pittore. Tra il 1957 e il 1971 ha lavorato come artista e regista di lungometraggi a Tallinn. Nel 1971 ha fondato il suo studio di animazione, Joonisfilm, una divisione dello studio Tallinnfilm, dove ha iniziato a realizzare le sue pellicole. Dal 1989 al 1995 è stato direttore artistico dello Studio B, da lui fondato, che impiegava circa 120 persone. Uno dei suoi film più importanti è senza dubbio Põrgu (Inferno), uscito nel 1983, basato sull'arte del collega estone Eduard Wiiralt degli anni '30. Nel 1998 ha collaborato con il giornalista Martti Soosaar alla produzione del documentario Enn Põldroosi härrasmeeste seltskond ("La compagnia di gentiluomini di Enn Põldroosi").

Curiosità

Il cognome del regista deriva dalla parola estone raamat, che significa "libro". È un antico prestito dall'antico slavo грамота (gramota), a sua volta dal greco γράμματα (grámmata) "lettere", "scrittura". In finlandese si trova raamattu "bibbia". La semplificazione dei gruppi consonantici iniziali spesso rende difficile riconoscere le parole d'importazione. Datazione del prestito: X-XIII secolo.