Sono attestati numerosi racconti relativi a diversi criptidi presenti in Madagascar. Abbiamo a che fare con specie sorprendenti: un ippopotamo nano, svariati lemuri giganti e un fossa gigante. Queste narrazioni non sono state partorite dalla fantasia di qualche cultore degli allucinogeni fissato con i Rettiliani, quali se ne trovano nei diverticoli del Web. I criptidi in questione sono animali ben noti ai paleontologi e non è così improbabile che ne possano sopravvivere esemplari nelle regioni più impervie dell'isola.

1) Il kilopilopitsofy

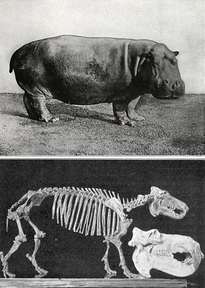

Il kilopilopitsofy è descritto come una specie di ippopotamo di dimensioni ridotte. Potremmo definirlo ippopotamo pigmeo del Madagascar. Sappiamo che fino a tempi non troppo remoti esistevano nell'isola due diverse specie di ippopotami pigmei. Nella metà del XX secolo, il naturalista ed esploratore francese Alfred Grandidier esumò circa 50 esemplari da un terreno palustre, in un luogo chiamato Ambolisatra, non lungi dal Canale del Mozambico (forse è l'attuale Ambolisaka). In seguito a una revisione del materiale, sono state identificate due diverse specie, a cui sono stati attribuiti i nomi scientifici di Hippopotamus madagascariensis e Hippopotamus lemerlei (Stuenes, 1989). Sulla costa orientale dell'isola sono stati rinvenuti altri resti, risultati appartenere a una terza specie, denominata Hippopotamus laloumena, poco più piccola dell'ippopotamo comune (Faure, Guerin, 1990). Da ulteriori analisi è risultata la somiglianza di Hippopotamus madagascariensis con l'ippopotamo pigmeo dell'Africa Occidentale (Choeropsis liberiensis). L'estinzione degli ippopotami del Madagascar potrebbe essere avvenuta dopo il XVI secolo o poco più tardi. Alcune ossa mostrano segni inequivocabili di macellazione, segno che questi animali venivano attivamente cacciati a scopo alimentare. Come in molti altri casi, queste pratiche venatorie eccessive devono aver portato al tracollo le specie. Anche se il kilopilopitsofy viene considerato un animale immaginario, è notevole la forza delle tradizioni orali malgasce, che insistono sulla sua esistenza contemporanea.

Una notevole testimonianza

Nel villaggio di Belo sur Mer (sur Mer è ovviamente francese, "sul mare"), negli anni '90 del XX secolo, il paleobiologo David A. Burney raccolse i racconti degli abitanti, in modo tra loro indipendente, che descrivevano un animale entrato in più occasioni nell'abitato. Questo essere bizzarro era grande all'incirca come una vacca, aveva colorazione scura e grugniva incessantemente; in caso di minaccia correva, si tuffava e scompariva sott'acqua. Dall'analisi delle ossa, risulta che gli ippopotami malgasci erano più agili di quelli continentali e che le loro abitudini potrebbero essere state non completamente acquatiche. Accadde che un uomo del villaggio, a cui fu chiesto di imitare il verso del misterioso animale, emise un grugnito che somigliava in modo straordinario a quello dell'ippopotamo comune (Hippopotamus amphibius). Questo individuo, di nome Jean Noelson Pascou, era un abile imitatore di versi di animali, in vita sua non era mai stato fuori dal Madagascar e non aveva mai visto un ippopotamo.

Note etimologiche 1/2

La traduzione di kilopilopitsofy dovrebbe essere "orecchie flosce", anche se finora non sono riuscito a trovare un'analisi accettabile della parola. Sembra che la parola pitsofy significhi "soffio", mentre non sono riuscito a trovare una traduzione per la prima parte del composto, kilopilo-. La segmentazione da me tentata potrebbe essere erronea. A un certo punto ho cominciato ad avere forti dubbi sulla validità della glossa tradizionale "orecchie flosce". Dopo qualche ricerca sono approdato a un risultato interessante. In lingua malgascia sofina è la parola che significa "orecchio": mi sono reso conto che la sua radice potrebbe essere presente nella parte finale del composto, -sofy (essendo -na un comune suffisso). Quello che mi appare evidente è l'assenza di un vocabolario etimologico della lingua malgascia, che sembra essere tra le meno studiate dell'intero pianeta.

Note etimologiche 2/2

Un sinonimo di kilopilopitsofy è tsungaomby (variante tsy-aomby-aomby), traducibile come "non vacca". Sappiamo che la parola omby "vacca" è di origine Bantu e che deve essere stata importata in Madagascar in epoca non troppo remota dall'Africa continentale. Per la formazione di tsungaomby, cfr. Kiswahili si "non" e n'gombe "vacca".

Più semplice il sinonimo omby-rano, traducibile come "vacca d'acqua": in malgascio rano significa "acqua".

Più semplice il sinonimo omby-rano, traducibile come "vacca d'acqua": in malgascio rano significa "acqua".

Si noterà che lalomena (trascritto secondo l'uso francese come laloumena) è un altro nome malgascio dell'ippopotamo. L'etimologia è al momento sconosciuta, forse a causa dell'esiguità delle informazioni a mia disposizione.

Nel mondo accademico sono pochi gli studiosi che si sbilanciano. La maggior parte nutre un grande terrore di una possibile smentita, così si mantiene prudente. Così c'è chi ha pensato che l'ippopotamo di Belo sur Mer fosse un normalissimo esemplare di Hippopotamus amphibius che avrebbe attraversato a nuoto il Canale del Mozambico, partendo dall'Africa continentale ed approdando sulle coste del Madagascar. Anche se tecnicamente la cosa non sarebbe impossibile, una simile proposta appare come una solenne baggianata: l'attraversamento di un così vasto braccio di mare sarebbe un evento eccezionale, contrastante con la costanza degli avvistamenti del kilopilopitsofy. Un'altra strategia comune tra i detrattori della criptozoologia è quella di affermare la possibilità di "inquinamento" da parte di conoscenze moderne: anche gli indigeni di terre lontane leggono e fruiscono dei media. Peccato che questo non possa valere per i secoli passati.

2) il kidoky

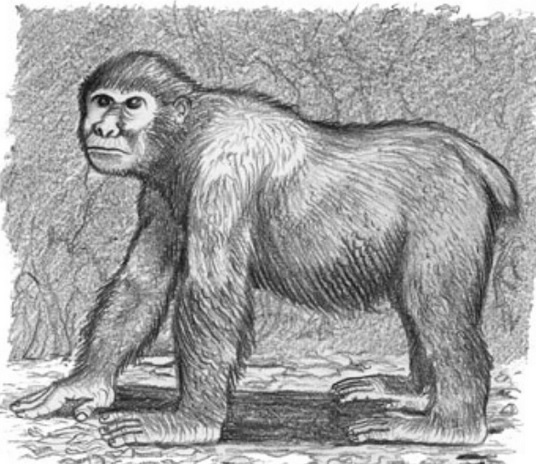

Il kidoky ha tutte le caratteristiche tipiche di un lemure gigante. Il paleobiologo David A. Burney e l'archeologo malgascio Ramilisonina hanno intervistato alcuni anziani nativi nel corso di una spedizione nel 1995, venendo a conoscenza di questo criptide. Queste sono le parole di Burney:

"This animal's description is decidedly lemur-like. It was compared to the sifaka by all the interviewees who described it, although all insisted that it was not the same animal... It is much larger...perhaps 25 kg. It is usually encountered on the ground and may flee on the ground rather than taking to the trees...Its whooping call is suggestive of an indri."

Traduzione per gli anglofobi non anglofoni:

"La descrizione di questo animale è decisamente simile a quella di un lemure. È stato paragonato al sifaka da tutti gli intervistati che lo hanno descritto, sebbene tutti abbiano insistito sul fatto che non si trattasse dello stesso animale... È molto più grande... forse 25 kg. Di solito lo si incontra a terra e potrebbe fuggire lì piuttosto che rifugiarsi sugli alberi... Il suo verso stridulo ricorda quello di un indri."

Lo stesso Jean Noelson Pascou, che aveva imitato il verso dell'ippopotamo pigmeo, disse di aver osservato da vicino un esemplare di kidoky nel 1952: era un animale timidissimo e notturno, grande come una bambina di 7 anni, aveva la pelliccia scura, con una grande macchia bianca sulla fronte e sotto la bocca. Se spaventato non si arrampicava sugli alberi, ma fuggiva correndo a quattro zampe. L'attribuzione più probabile dei kidoky è al genere Archaeolemur. Sono noti resti subfossili di due specie, scomparse in seguito all'arrivo dell'uomo sull'isola: Archaeolemur edwardsi e Archaeolemur majori. Il peso stimato è di 20-25 kg. A giudicare dalla dentatura, la dieta era onnivora. Il parente conosciuto più prossimo è l'indri (Indri indri). Ovviamente, qualora si riuscisse a fotografare un esemplare di kidoky, sarebbe possibile saperne di più.

3) il tratratratra

Il tratratratra (trascritto in francese come trétrétrétré) è descritto come un lemure gigante dall'aspetto oltremodo spettrale: il corpo somiglia a quello di un grosso babbuino obeso, la coda è corta, mentre il volto è perfettamente riconoscibile come umano! Così l'ottimo Étienne de Flacourt lo descrive nella sua opera seminale, Histoire de la Grande Isle del Madagascar (1658):

"Tretretretre ou Tratratratra, c’est un animal grand comme un veau de deux ans qui a la tête ronde et une face d’homme, les pieds de devant comme un singe et les pieds de derrière aussi. Il a le poil frisoté, la queue courte et les oreilles comme celles d’un homme. Il ressemble au Tanacht décrit par Ambroise Paré. Il s’en est vu un proche de l’étang de Lipomami aux environs duquel est son repaire. C’est un animal fort solitaire, les gens du pays en ont grand-peur et s’enfuient à sa vue tout comme lui aussi d’eux."

Traduzione per i francofobi non francofoni:

"Il Tretretretre o Tratratratra è un animale grande quanto un vitello di due anni, con testa rotonda e volto umano, zampe anteriori e zampe posteriori da scimmia. Ha il pelo riccio, una coda corta e orecchie da uomo. Assomiglia al Tanacht descritto da Ambroise Paré. Un esemplare è stato avvistato vicino allo stagno di Lipomami, dove si trova la sua tana. È un animale molto solitario; la gente del posto ne ha molta paura e scappa alla sua vista, così come lui scappa da loro."

Non si riescono a trovare specie subfossili che si possano identificare in modo plausibile con il tratratratra. Si rimarca che generi come Paleopropithecus e Megadalapis non hanno caratteristiche compatibili.

Peccato che non si possano vedere esemplari viventi di questa mirabile specie: il loro volto umano potrebbe servire a dare una forte scossa a scienze languenti come la filosofia e la teologia! Se esistesse un animale che ha lo stesso sembiante di un uomo, come si potrebbe negare che sia stato fatto a immagine e somiglianza di Dio? Secoli fa qualcuno disse che osservare una scimmia gli provocava mortificanti riflessioni. Non ricordo chi sia stato, non gettatemi la croce addosso. Ricordo però una cosa. Asimov commentò tali parole dicendo che le "mortificanti osservazioni" dovevano essere di questo tenore: "L'essere umano può essere considerato una scimmia più grossa e con meno peli". Benissimo. Che avrebbe detto quel tale se avesse visto un tratratratra?

Note etimologiche

L'origine della parola tratratratra è con ogni probabilità onomatopeica. Deve essere l'adattamento fonetico del verso emesso dal lemure, considerato dai nativi una terrificante apparizione spettrale. Secondo le superstizioni malgasce, nei lemuri si reincarnano gli spiriti dei morti, in particolare in quelli di abitudini notturne e dotati di grandi occhi.

4) l'antamba

L'antamba è descritto come una specie simile al fossa (Cryptoprocta ferox) ma di proporzioni più grandi, che occupava la nicchia biologica predatoria dei grandi felini. Il fossa appartiene alla famiglia degli Eupleridi (Eupleridae) ed è strettamente imparentato con lo zibetto malgascio (Fossa fossana). Così l'ottimo Étienne de Flacourt descrive l'antamba nella sua opera seminale, Histoire de la Grande Isle del Madagascar (1658):

"Antamba, c’est une bête grande comme un grand chien qui a la tête ronde, et au rapport des Nègres, elle a la ressemblance d’un léopard, elle dévore les hommes et les veaux. Elle est rare et ne demeure que dans les lieux des montagnes les moins frequentez."

Traduzione per i francofobi non francofoni:

"L'Antamba è una bestia grande come un grosso cane, con la testa rotonda e, secondo i Negri, simile a un leopardo, che divora uomini e vitelli. È raro e vive solo nelle zone montuose meno frequentate."

Alla luce di queste descrizioni, è possibile identificare l'antamba con il fossa gigante (Cryptoprocta spelea), di cui sono stati trovati resti subfossili. Si noti che ancora oggi i nativi sono convinti dell'esistenza di due diverse specie di fossa: il fossa rosso (fosa mena) e il fossa nero (fosa mainty). Quest'ultimo sarebbe quello di corporatura maggiore, probabilmente corrisponde al criptide. In tal caso, fosa mainty sarebbe un sinonimo di antamba.

Negli anni '30, il cacciatore francese Paul Cazard ricevette segnalazioni di leoni giganti che vivevano nelle caverne in zone remote dell'isola, dove uccidevano sia il bestiame che esseri umani. È plausibile che si trattasse di antamba e che le descrizioni esagerate degli animali come "leoni giganti" fossero il frutto di una potente miscela di terrore, superstizione ed ignoranza. Nel novembre 1999, venuto a conoscenza di insistenti voci sulla presenza dell'antamba, il biologo conservazionista Luke Dollar guidò una spedizione nel Parco nazionale di Zahamena, ma non ebbe successo.

Etimologia di antamba

Stavo quasi arrendendomi. Ero convinto che non mi fosse possibile reperire nulla a proposito dell'etimologia del malgascio antamba. Invece ho insistito e qualcosa ho trovato. In un raro vocabolario online della lingua malgascia, la parola in questione è trattata. La glossa è "animal mystérieux, sorte de chat sauvage", ossia "animale misterioso, sorta di gatto selvatico". Si specifica anche qual è il significato originale e primario: "calamità, grande sfortuna". Riporto un estratto del testo e il link.

"Ce mot a le sens général de calamité ; grand malheur. Il désigne aussi Clerodendrum alboviolaceum Moldenke (Lamiaceae). Petit arbre rare, localisé sur les sols basaltiques et qui a la réputation de porter malheur. Dans le Sud-Est, malgré la mauvaise réputation de ces arbres, les Clerodendrum (Lamiaceae), on donnerait une tisane des feuilles en cas de perte d'appetit."

Traduzione:

"Questa parola ha il significato generale di calamità; grande sfortuna. Si riferisce anche al Clerodendrum alboviolaceum Moldenke (Lamiaceae). Un piccolo albero raro che cresce su terreni basaltici, si dice che porti sfortuna. Nel sud-est, nonostante la cattiva reputazione di questi alberi, si dice che un infuso a base di foglie di Clerodendrum (Lamiaceae) venga somministrato in caso di inappetenza."

Evidentemente si tratta di una denominazione eufemistica e tabuistica.

Etimologia di fossa

Protoforma ricostruibile: *pusa

Significato originale:

1) donnola dai piedi nudi (Mustela nudipes)

2) gatto

1) donnola dai piedi nudi (Mustela nudipes)

2) gatto

Esiti attestati:

Malgasy: fosa "Cryptoprocta ferox"

Malgasy: fosa "Cryptoprocta ferox"

Iban (Borneo): posa "gatto"

Malese: pusa "gatto"

Malese (dialettale): pusa "donnola dai piedi nudi"

Malese (Sarawak): pusak "gatto"

Tetum: busa "gatto"

Tagalog: pusa "gatto"

Ilocano: pusa "gatto" (pl. puspusa)

Malese: pusa "gatto"

Malese (dialettale): pusa "donnola dai piedi nudi"

Malese (Sarawak): pusak "gatto"

Tetum: busa "gatto"

Tagalog: pusa "gatto"

Ilocano: pusa "gatto" (pl. puspusa)

L'origine ultima della protoforma *pusa è con ogni probabilità onomatopeica (potrebbe essere un tentativo di imitare le fusa del gatto o il verso della donnola).

Una curiosità scatologica

Il fossa ha una particolarità anatomica: l'ano è nascosto da una sacca anale, che contiene grosse ghiandole le cui secrezioni fortemente odorose servono a marcare il territorio. Per questo motivo il suo nome scientifico è Cryptoprocta, che alla lettera significa "ano nascosto". Non so che odore emani questo affascinante animaletto e non ho notizia di alcuno che sia andato ad annusarlo.