KAGEMUSHA -

L'OMBRA DEL GUERRIERO

Titolo originale: Kagemusha (影武者 "Guerriero Ombra")

Paese di produzione: Giappone

Anno: 1980

Durata: 159 min (versione italiana)

180 min (versione integrale)

Colore: Colore

Audio: Sonoro

Rapporto: 1,85:1

Genere: Drammatico, storico

Regia: Akira Kurosawa

Soggetto: Akira Kurosawa, Masato Ide

Sceneggiatura: Akira Kurosawa, Masato Ide

Produttore: Akira Kurosawa

Produttore esecutivo:

Akira Kurosawa e Tomoyuki Tanaka

(versione giapponese),

Francis Ford Coppola e George Lucas

(versione internazionale)

Casa di produzione: Kurosawa Production Co., Toho,

20th Century Fox

Distribuzione (Italia): 20th Century Fox, Balmas

Fotografia: Takao Saitō, Masaharu Ueda

Montaggio: Akira Kurosawa

Effetti speciali: Toho Special Effects Group

Musiche: Shinichirō Ikebe

Scenografia: Yoshirō Muraki

Interpreti e personaggi:

Tatsuya Nakadai: Takeda Shingen / Kagemusha

Tsutomu Yamazaki: Takeda Nobukado

Kenichi Hagiwara: Takeda Katsuyori

Jinpachi Nezu: Tsuchiya Sohachiro

Hideji Otaki: Yamagata Masakage

Daisuke Ryū: Oda Nobunaga

Masayuki Yui: Tokugawa Ieyasu

Kaori Momoi: Otsuyanokata

Mitsuko Baisho: Oyunokata

Hideo Murota: Baba Nobuharu

Takayuki Shiho: Naitō Masatoyo

Koji Shimizu: Atobe Katsusuke

Noburo Shimizu: Hara Masatane

Sen Yamamoto: Oyamada Nobushige

Shuhei Sugimori: Kōsaka Masanobu

Kota Yui: Takemaru

Yasuhito Yamanaka: Mori Ranmaru

Eiichi Kanakubo: Uesugi Kenshin

Francis Selleck: Prete cattolico

Jirō Yabuki: Cavaliere

Kamatari Fujiwara: Dottore

Doppiatori italiani:

Marcello Tusco: Takeda Shingen

Silvio Spaccesi: Kagemusha

Luigi Pistilli: Takeda Nobukado

Rodolfo Traversa: Takeda Katsuyori

Dario Penne: Oda Nobunaga

Pietro Biondi: Tokugawa Ieyasu

Roberto Villa: Takemaru

Titoli in altre lingue:

Tedesco: Kagemusha - Der Schatten des Kriegers

Francese: Kagemusha, l'Ombre du guerrier

Polacco: Sobowtór

Finnico: Kagemusha - varjokenraali

Budget: 6 - 7,5 milioni di dollari US

Box office: 33 milioni di dollari US

Trama:

Anno del Signore 1571. Giappone feudale, Epoca Sengoku. Il potere sull'intero Arcipelago è conteso dal clan Takeda e dal clan Tokugawa. Takeda Shingen, signore feudale (大名 Daimyō) della provincia di Kai, incontra un ladro che suo fratello Nobukado ha risparmiato dalla crocifissione a testa in giù. Questo non è accaduto per pietà (concetto sconosciuto), bensì a causa della strana e assoluta somiglianza tra il furfante e lo stesso Shingen.

I due fratelli concordano sul fatto che si rivelerebbe molto utile poter disporre di un sosia, così decidono di usare il ladro come guerriero-ombra (影武者 kagemusha). Sarebbe un perfetto escamotage politico che permette a Shingen di non esporsi troppo ai tempi pericolosi. Più tardi, mentre l'esercito dei Takeda assedia un castello di proprietà di Tokugawa Ieyasu, Shingen viene ferito gravemente da un colpo di archibugio. Stava ascoltando un flauto che con ostinazione suonava nell'accampamento nemico.

Col fiato che gli resta, Shingen ordina alle sue truppe di ritirarsi. Prima di soccombere alle ferite, dà disposizione ai suoi generali di mantenere segreta la sua morte per tre anni. Nel frattempo, i rivali di Shingen, Oda Nobunaga, Tokugawa Ieyasu e Uesugi Kenshin, si interrogano sul motivo della ritirata di Shingen, ignari della sua morte.

Nobukado presenta il ladro ai generali di Shingen, proponendogli di impersonare il signore feudale a tempo pieno. Sebbene inizialmente il ladro non sia a conoscenza della morte di Shingen, alla fine ne trova il cadavere conservato in un'immensa giara: aveva violato quella strana sepoltura credendo che contenesse un tesoro. A questo punto i generali decidono di non potersi fidare del ladro e lo congedano. Senza ulteriori perdite di tempo, la giara viene gettata nelle acque del lago Suwa. Dell'evento sono testimoni alcune spie al soldo dei Tokugawa e degli Oda. Sospettando che Shingen sia morto, vanno a riferire la loro osservazione. Tuttavia il ladro, dopo aver ascoltato i discorsi di queste spie, torna dai Takeda, riferisce tutto e si offre di lavorare come kagemusha. Il clan accetta la proposta e continua l'inganno; per calmare l'inquietudine del volgo, fa annunciare che la giara conteneva un'offerta di sakè alla divinità del lago. Le spie, tornate per origliare, vengono infine convinte dalle grandi capacità recitative del ladro.

Rientrato al castello, il kagemusha convince il seguito di signore della guerra dei Takeda imitandone i gesti e scoprendo sempre di più su di lui. Quando il kagemusha deve presiedere una riunione del clan, Nobukado gli ordina di rimanere in silenzio finché i generali non avranno raggiunto il consenso. A questo punto il kagemusha si limiterà a concordare con il piano dei generali e a sciogliere il consiglio. Esiste tuttavia un grave problema: Katsuyori, il figlio di Shingen, è indignato per il decreto del padre, che prevede una durata di tre anni per l'inganno. Questo infatti ritarderebbe il passaggio dell'eredità al giovane e la sua guida del clan. Katsuyori decide quindi di mettere alla prova il kagemusha di fronte al consiglio, con la speranza di farlo crollare, ben sapendo che la maggior parte dei presenti è ancora all'oscuro della morte di Shingen. Così, durante una riunione, chiede direttamente al kagemusha quale linea d'azione intraprendere, ma questi è in grado di rispondere in modo perfettamente appropriato, per di più con lo stesso tono di Shingen, convincendo ulteriormente i generali.

Nel 1573, Oda Nobunaga mobilita le sue forze per attaccare Azai Nagamasa, continuando la sua campagna nell'Honshū centrale per mantenere il controllo di Kyōto contro la crescente opposizione. Quando le forze dei clan Tokugawa e Oda lanciano un attacco contro i Takeda, l'impulsivo Katsuyori inizia una controffensiva contro il parere dei suoi generali. Il kagemusha è quindi costretto a guidare i rinforzi nella battaglia di Takatenjin e contribuisce a ispirare le truppe alla vittoria. La sua recitazione è all'apogeo. Tuttavia, in un successivo impeto di eccessiva sicurezza, decide di cavalcare il cavallo notoriamente bizzoso di Shingen e cade in modo rovinoso. Quando coloro che accorrono in suo aiuto si accorgono che non ha le cicatrici di battaglia di Shingen, viene smascherato come un impostore, finisce in disgrazia e viene cacciato in malo modo, permettendo a Katsuyori di succedere al padre, assumendo il comando dell'esercito del clan. Percependo l'estrema debolezza del nemico, le forze degli Oda e dei Tokugawa si sentono incoraggiate a lanciare un'offensiva su vasta scala, penetrando in profondità nel territorio dei Takeda.

Nel 1575 Katsuyori guida una controffensiva contro Oda Nobunaga a Nagashino. Nonostante l'immenso valore dell'assalto, diverse ondate di cavalleria e fanteria dei Takeda vengono sterminate dalle raffiche di fuoco degli archibugieri schierati dietro le palizzate di legno. L'intero esercito del clan Takeda è annientato. Il kagemusha, che aveva seguito l'esercito dei Takeda, impugna disperatamente una lancia e carica verso le linee degli Oda prima di essere colpito a sua volta. Ferito a morte, tenta di recuperare lo stendardo fūrinkazan, caduto in un fiume, ma soccombe alle ferite e viene trascinato via dalla corrente. È come se con quel gesto folle di insensato eroismo, avesse dato senso alla sua esistenza, anche soltanto per una manciata di istanti.

Citazioni:

"Io non ho rubato che un po' di soldi, qualche manciata di roba, e nient'altro! E mi chiamate criminale! Un delinquente della vostra forza! Ma se voi ne avete uccisi a migliaia, e saccheggiato intere regioni! ... Chi è più colpevole?! Voi o io?"

(Il ladro, rivolto al Principe Shingen)

"Quello che hai detto è la verità. Forse non c'è un delinquente peggiore di me. Ho scacciato mio padre, con le armi, e ho ucciso il mio primo figlio. Farei qualsiasi cosa per poter arrivare a dominare tutto il nostro Paese. In un mondo in cui il sangue si lava col sangue, se non verrà qualcuno, qualcuno che ci unisca e che imponga la sua legge in nome dell'Imperatore, i fiumi di sangue scorreranno ancora, e le montagne di cadaveri si innalzeranno sempre di più."

(Il Principe Shingen, in risposta al ladro)

Recensione:

Gran parte del film racconta eventi storici reali, tra cui la morte di Shingen e il segreto durato due anni (sui tre previsti), nonché la cruciale battaglia di Nagashino del 1575. Anche queste scene sono modellate fedelmente sui resoconti dettagliati della battaglia. L'adattamento delle vicende storiche può essere considerata un'impresa sovrumana. La complessità della politica del Giappone feudale è tale che occorrono grandi capacità per poterla seguirla in dettaglio. Vidi Kagemusha per la prima volta al cinema e ne rimasi conquistato. La sua lentezza, che molti considerano esasperante, non mi pesava affatto. Anche se non tutto mi era chiaro, mi sembrava di essere immerso in quel contesto così diverso da qualsiasi cosa a me nota, tanto da poter essere quasi parte di un altro pianeta - se non fosse stato per pochi ma significativi dettagli: le armi da fuoco e i missionari. Nacque in me un particolare interesse per la storia del Giappone, che cominciai ad approfondire.

Spettacolare Tasuya Nakadai nel doppio ruolo di Takeda Shingen e del guerriero-ombra!

Notevole l'interpretazione dell'attore Daisuke Ryū nel ruolo di Oda Nobunaga. Quando riceve notizie non convincenti dalle spie, va in escandescenze. I suoi occhi palpitano d'ira, ardono a tal punto da trasmettere una profonda inquietudine. Considerando che gli occhi sono scurissimi, come per la massima parte degli abitanti dell'Arcipelago, il risultato è ancor più eccellente!

Meno convincente è invece l'interpretazione di Masayuki Yui nel ruolo di Tokugawa Yeyasu. Sembra che l'attore, grassoccio e impacciato, sia poco entusiasta. Eppure dispensa parole di un'immensa saggezza: "Anche se lui (Shingen) mi ha sconfitto nella battaglia di Mikatagara, non sono un vile e non mi posso rallegrare di una sventura capitata al mio più grande nemico."

Ci sono anche due scene in cui la tensione sembra venir meno per qualche istante, per lasciar spazio a una certo umorismo:

1) L'archibugiere paffuto e grottesco spiega a tre esponenti degli Oda, dei Tokugawa e dei Toyotomi come ha sparato a Shingen, puntando l'arma da fuoco verso un seggio su cui si sarebbe dovuto sedere un nobile, usando un peso per segnare il punto esatto da cui aveva preso la mira, marcandone la posizione con alcuni sassi, per poi aspettare la notte e sparare alla cieca.

2) I Takeda temono che che il kagemusha possa essere scoperto dalle concubine di Shingen. Un anziano generale ripete quanto già era stato deciso a proposito del cavallo bizzoso, che si lasciava montare soltanto dal suo padrone: "Il Principe Shingen è stato ammalato e perciò, come abbiamo già detto, deve astenersi dal cavalcare".

I colori incantano gli occhi, dall'inizio alla fine. Non mancano gli spunti di riflessione filosofica sull'identità dell'individuo, sulla sua consistenza o sulla sua illusorietà. La cura dei dettagli è quasi maniacale: si notano le insegne autentiche dei clan in lotta. Per trovare alcune inesattezze, bisogna scavare a fondo. Mi dispiace soltanto di non essere mai riuscito a reperire la versione integrale, quella che dura tre ore!

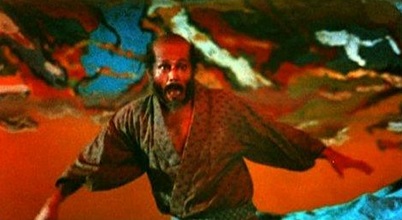

Sequenze oniriche

I sogni del guerriero-ombra sono caratterizzati da colori sgargianti, chimici, psichedelici, che aggrediscono gli occhi. Egli vede se stesso dall'esterno, come in un trip indotto dal peyote! La giara colossale in cui è stato sepolto il Daimyō dei Takeda si erge su una distesa di polimeri biancastri, leggeri come l'aria, che disegnano un paesaggio di dune sulle rive di un lago di sangue corrotto. Il cielo è pieno di nubi variopinte, che disegnano strutture cristalline. Il colore della giara funebre è bruno scuro e richiama la Morte. Subito il massiccio recipiente va in frantumi e ne esce un morto vivente: Shingen in armi e corazza, col volto violaceo, gli occhi senza iride né pupilla! Lo zombie avanza minaccioso verso il kagemusha, Il suo volto è bagnato, come se il percolato cadaverico lo ricoprisse. Poi, a un certo punto l'armigero si ferma e si volta, andandosene via. Il kagemusha è smarrito, sconvolto come se gli fosse venuto a mancare un riferimento fondamentale. Si inoltra nelle candide dune, ma si perde. Si sveglia di soprassalto, terrorizzato, madido di sudore!

Produzione

Quando la casa di produzione Toho Studios non riuscì a soddisfare le richieste di budget del film, i registi americani George Lucas e Francis Ford Coppola intervennero per aiutare Kurosawa. Il regista nipponico era in visita a San Francisco nel luglio del 1978 e incontrò Lucas e Coppola. I due convinsero la 20th Century Fox, ancora sulla cresta dell'onda dopo il successo di Guerre stellari (Star Wars, 1977) di Lucas, a finanziare in anticipo il film e a finanziare la parte rimanente del budget. Ciò avvenne in cambio dei diritti di distribuzione mondiale del film al di fuori del Giappone. I diritti di distribuzione di un film giapponese sono stati venduti in anticipo per la prima volta a un importante studio di Hollywood.

Dopo aver assistito Kurosawa nella raccolta di fondi, George Lucas e Francis Ford Coppola furono produttori esecutivi e supervisionarono la preparazione delle copie sottotitolate in inglese. La pubblicità sosteneva che i sottotitoli fossero tra i più chiari e facili da leggere mai visti su un film in lingua straniera. Inoltre, i due promossero attivamente la pellicola nel mondo occidentale e in particolare nei territori di lingua inglese.

Le scene di battaglia resero necessario l'impiego di centinaia di cavalli e migliaia di comparse. Secondo George Lucas, erano almeno cinquemila le comparse nella sequenza finale della battaglia di Nagashino del 1575. Le riprese del film durarono nove mesi. Quasi due mesi furono dedicati alle scene finali della battaglia nella pianura di Yuhara, a Hokkaidō. Kurosawa si affidò ai consigli del suo amico Ishirō Honda, che vantava esperienza militare e conoscenze nel campo degli effetti speciali cinematografici. Honda dirigeva e coordinava le formazioni dei soldati. Costumi e armature autentici del XVI secolo furono prestati dai musei giapponesi affinché gli attori li indossassero nel film. Si dice che fossero importanti tesori nazionali del Giappone.

Inizialmente, Shintarō Katsu avrebbe dovuto interpretare il ruolo del protagonista, ma Kurosawa lo scartò per via di un singolare incidente: Katsu si era presentato a una prova con una videocamera, dicendo che voleva documentare l'esperienza per un corso di recitazione che stava tenendo. Dopo che Kurosawa licenziò Katsu dal ruolo principale, i produttori americani chiesero che al suo posto venisse scelta una star di fama internazionale. Poiché Kurosawa si era allontanato da Toshirō Mifune più di un decennio prima, Tatsuya Nakadai era la sua unica opzione praticabile. Consapevole della situazione, Nakadai accettò la parte senza nemmeno leggere la sceneggiatura. In seguito ammise che la decisione non fu facile, dato che era in buoni rapporti con Katsu. A quanto pare, Katsu non parlò con Nakadai per diversi anni dopo l'accaduto: era permalosissimo!

Kurosawa e i Kirishitan

I Kirishitan, ossia i Cristiani, nel cinema giapponese sono quasi un tabù - sia quelli dell'epoca feudale che i loro discendenti in tempi più moderni. In realtà ci sono alcune pellicole nipponiche che trattano specificamente l'argomento, ma sono di nicchia e quasi sempre difficilissime da reperire. Allo stato attuale delle mie conoscenze, ne posso giusto citare pochissime: Amakusa Tokisada - The Rebel (Amakusa Shirō Tokisada, Nagisa Ōshima, 1962), Silence (Chinmoku, Masahiro Shinoda, 1971) e Il Cristo di bronzo (Seidō no Kirisuto, Minoru Shibuya, 1955). Quando si riesce a trovare una di queste opere, bisogna rassegnarsi a visionarla in giapponese, senza sottotitoli. Non si capisce il perché di questa interdizione perpetua, dato che i Kirishitan non sono certamente più un pericolo per la società nipponica. Attualmente non possono nemmeno più essere definiti "cristiani" in senso stretto: la loro è piuttosto una religione popolare giapponese, come quella di tante congregazioni buddhiste e shintoiste. In Kagemusha, Kurosawa ritrae il Secolo Cristiano del Giappone mostrando soltanto un missionario nell'atto di benedire un non ancora anticristiano Nobunaga, senza fare altri riferimenti espliciti ai Kirishitan. Per quanto ne sappiamo, quell'inserviente dei Takeda o quell'altro potrebbe essere un Kirishitan. Lo stesso kagemusha potrebbe essere un Kirishitan. Non lo sappiamo con certezza, possiamo soltanto analizzare gli indizi, ruminandoci sopra.

In origine nella pellicola c'era una seconda comparsa di un ecclesiastico. Kurosawa ha dato una piccola parte al suo attore fisso di lunga data Takashi Shimura. Kagemusha è stato l'ultimo film di Kurosawa in cui appare Shimura, anche se la scena è stata tagliata dalla versione estera del film. La sua modesta parte è quella di un servitore che accompagna a un incontro con Shingen un missionario cattolico le cui mansioni includono l'esercizio della professione medica. Questa è un'ulteriore prova dell'interesse del regista per i Kirishitan. L'edizione DVD del film della Criterion Collection ha ripristinato questa scena del missionario ricevuto da Shingen e circa altri diciotto minuti della pellicola. Shimura è deceduto nel 1982, due anni dopo l'uscita di Kagemusha.

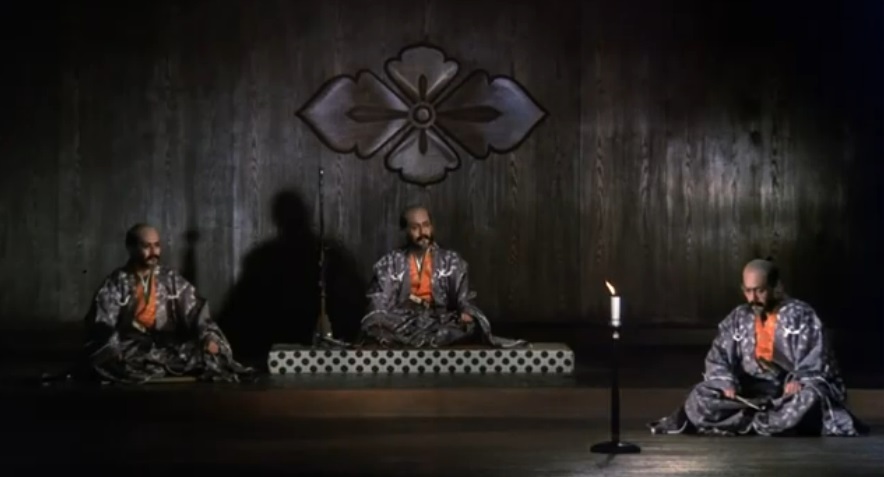

Un simbolo occulto?

Nella sequenza iniziale della pellicola, quando il ladro è portato al cospetto dei Takeda, si nota sulla parete un simbolo bizzarro. Consiste in un rombo attraversato da una specie di croce di Sant'Andrea, che è il vessillo Takeda - ma è un po' deformato, somiglia quasi a un fiore. Ovviamente non ha origini cristiane, ma si nota che a questa composizione è sovrapposta una diversa croce, con bracci orizzontali lunghi e bracci verticali corti. Sembra una croce cristiana coricata: se si facesse ruotare il simbolo di 90 gradi, la somiglianza sarebbe evidente. Lo stesso stemma composto ricorre anche in altre sequenze. Perché Kurosawa avrebbe nascosto qualcosa di Kirishitan nel suo film? Nell'Epoca Sengoku non c'era alcun bisogno di nascondere croci, perché il Cristianesimo era rampante, si diffondeva e non era perseguitato. Soltanto nella successiva Epoca Edo, in piena persecuzione, sono state adottate tecniche di occultamento delle croci cristiane. Ebbene, quello che reputo probabile è che Kurosawa abbia voluto attirare l'attenzione su qualcosa che riguarda le proprie origini.

Potrei anche sbagliarmi. Non è facile districarsi in un groviglio di linee e di simboli così inconsueti. Vorrei che intervenisse qualche esperto di storia e cultura del Giappone feudale, per dirmi ciò che pensa della mia idea. Sono tuttavia quasi certo che non accadrà.

Il suicidio rituale dei Takeda

Un intero clan è votato all'annientamento. I Takeda si immolano finendo falciati dalle raffiche degli archibugi, perché sono vincolati dall'Onore, che impone loro di obbedire al loro capo fino all'estremo sacrificio. Katsuyori, dipinto dal regista come un uomo stupido e testardo, ignora un portento funesto, l'arcobaleno apparso sulle rive del lago in cui è stato sepolto Shingen. Così il fato del suo clan si compie in modo ineluttabile. La catastrofe viene presentata come un vero e proprio atto di immolazione collettiva.

In realtà il completo sterminio dei Takeda e la morte di Katsuyori non avvennero nel 1575 nella battaglia di Nagashino, bensì nel 1582 nella battaglia di Tenmokuzan - anche nota come battaglia di Toriibata. Kurosawa ha presentato i fatti di Nagashino, con gli archibugieri che sparano dalla palizzata, come l'epilogo dei Takeda. In realtà a Nagashino andarono perduti i due terzi delle forze armate di Katsuyori, che tuttavia riuscì a scamparla. In seguito, il Daimyo dei Takeda decise di dare fuoco al castello di Shinpu, che era incapace di difendere con i pochi uomini rimasti, e di ritirarsi tra le montagne. Il suo intento era asserragliarsi in un'altra fortezza a Iwadono, che era custodita dal suo vassallo Oyamada Nobushighe. Questo vassallo si ribellò e negò l'ingresso a Katsuyori e ai suoi. L'esercito di un generale degli Oda, Takikawa Sakon, piombò sui Takeda facendone strage. Di fronte a questo disastro, Katsuyori fece seppuku assieme a tutta la sua famiglia.

Il Giappone, il vino e l'Occidente

Ad un certo punto, Oda Nobunaga riceve Tokugawa Ieyasu nel suo campo e gli offre una bevanda inconsueta nel Giappone dell'epoca: il vino. Ieyasu guarda con sospetto quel liquido di un colore violaceo e scuro, che gli appare innaturale. Quando, spinto da Nobunaga ("Il colore è quello del sangue, ma è vino straniero"), si decide finalmente ad assaggiarne un sorso, ne rimane disgustato. L'episodio desta grande ilarità nel suo ospite e nel giovane servitore. Il giovane Nobunaga era ambizioso e intraprendente, amante delle novità e insaziabile nella sua brama di conoscere il mondo nuovo che gli lasciavano intravedere le genti giunte dal lontano Occidente. Portoghesi, Spagnoli, Olandesi, portavano cose nuove, incredibili, che potevano essere di grandissima utilità, come ad esempio le armi da fuoco, tecniche e nozioni mai viste prima. Portavano anche nuove idee, come il Cristianesimo. Tutto ciò ha avuto esiti paradossali. Col passare degli anni, man mano che si approfondiva la conoscenza di Nobunaga e di Ieyasu, l'Occidente cominciava a piacere loro ogni giorno di meno. Se i Gesuiti all'inizio erano parsi potenziali alleati, a un certo punto fu chiara la loro estrema pericolosità per il Giappone. In particolare, le cose cambiarono in modo drammatico quando venne al pettine un nodo molto problematico: la pederastia! Sia Nobunaga che Ieyasu erano pederasti. Facevano travestire dei giovanotti femminei e li sodomizzavano, deponendo lo sperma nelle feci. Queste costumanze non piacevano affatto ai missionari, che esercitavano pressioni fortissime perché fossero abbandonate. Quando riuscì a prendere il potere assoluto, il nobile Tokugawa rese il Giappone un Paese chiuso (鎖国 Sakoku), ossia blindato, posto in isolamento. Gli stranieri furono tenuti lontani e considerati come portatori di peste.

Alcune note etimologiche

Anche a costo di ripetermi all'infinito, sono convinto fermamente che non sia possibile avvicinarsi alla conoscenza più profonda delle persone e delle cose se non si compie un'approfondita ricerca etimologica. Se non si conosce la corretta etimologia di un nome, ciò che designa perde parte della sua sostanza ontologica, si fa sfocato, fino a non riuscire più a comunicare nulla. Certo, mi si dirà che non è un'impresa facile, perché la scienza etimologica ha spesso confini incerti. Bisogna saper discriminare tra ciò che è verosimile e ciò che è invece una grottesca invenzione di una mente confusa.

Etimologia di Kagemusha

No. Con buona pace di Giovanni C., il nome Kagemusha non significa "fa la cacca moscia". In giapponese kage significa "ombra", mentre musha è la parola che significa "guerriero". Così 影武者 Kagemusha significa "Guerriero Ombra". Si tratta di un composto ibrido e strano: il primo membro, 影 kage, è una parola giapponese autoctona (pronuncia kun'yomi), mentre il secondo membro, 武者 musha, è formato da due parole importate dal cinese (pronuncia on'yomi): 武 bu "guerra" e 者 sha "persona", "uno che". Parole giapponesi autoctone per esprimere il concetto di "guerra", "combattimento", "battaglia" sono 戦 ikusa, 戦 take, 戦い tatakai. La parola giapponese autoctona per esprimere il concetto di "persona" è 者 mono (scritta もの in sillabario Hiragana). Composti difficili come ikusamono "guerriero" e takemono "guerriero" sembrano esistere, anche se sono senza dubbio poco usati. Della stessa etimologia di musha, ma con un diverso secondo membro, è 武士 bushi "guerriero", "samurai" (la pronuncia è simile a quella del cognome anglosassone Bush!). La trasformazione della sillaba bu- iniziale in mu- nella parola musha è un fenomeno non inusuale.

Etimologia di Shingen

Il Signore di Kai, 武田 信玄 Takeda Shingen, da bambino era chiamato 太郎 Tarō ("Figlio più anziano") o 勝千代 Katsuchiyo ("Mille Vittorie"). Quando divenne maggiorenne, gli fu dato il nome 晴信 Harunobu ("Fedeltà della Primavera"), ma in seguito scelse una vita ascetica e adottò un nome collegato alla pratica del Buddhismo: 信玄 Shingen ha una pronuncia di origine cinese (on'yomi) e deriva dalle parole 信 shin "verità", "credere" e 玄 gen "misterioso", "cosa occulta". Era il nome del monaco suo padre spirituale. Shingen è spesso chiamato "la Tigre del Kai" (甲斐の虎 Kai no tora) per le sue eroiche gesta sui campi di battaglia. Nel film si nota che Oda Nobunaga chiama Shingen "Scimmia dei monti Kai", con evidente disprezzo.

Etimologia di Takeda

Il nome del clan 武田 Takeda, scritto anche 竹田, ha un'etimologia piuttosto ambigua, potendo significare "Risaia della battaglia" o "Risaia del bambù". Infatti esistono due parole omofone: 武 take "battaglia", "guerra" e 竹 take "bambù". Il suffissoide 田 ta, lenito in -da a causa della posizione intervocalica dell'antica occlusiva dentale -t-, significa "risaia" e compare in numerosi cognomi (tra questi anche Oda, vedi sotto).

Il nome del clan 小田 Oda, scritto anche 織田, ha un'etimologia piuttosto ambigua, potendo significare "Piccola risaia" o "Risaia intrecciata". Infatti esistono due parole omofone: 小 o- "piccolo" e 織 o- "tessere, intrecciare". Il suffissoide 田 ta, lenito in -da a causa della posizione intervocalica dell'antica occlusiva dentale -t-, significa "risaia". Ota è una variante arcaizzante e attestata di Oda, priva della lenizione.

Il nome 信長 Nobunaga è un composto di 信 nobu "fedele", "fedeltà" e 長 naga "cosa lunga", "capo". Significa "Capo Fedele".

Etimologia di Tokugawa

Il nome del clan 徳川 Tokugawa deriva da toku "virtù", "benevolenza" o "bontà" e da 川 gawa "fiume". Significa quindi "Fiume della Virtù", "Fiume della Benevolenza". La nobile casata in origine si chiamava 松平 Matsudaira, che deriva da 松 matsu "pino" e da 平 daira "pianura", "campo (pianeggiante)". Significa quindi "Pianura del Pino". Talmente contorta è la storia dei diversi nomi portati da Tokugawa Ieyasu, che già soltanto cercare di esporla e di razionalizzarla provoca l'emicrania. Per riassumere la questione, durante l'infanzia era chiamato 松平 竹千代 Matsudaira Takechiyo, poi divenne 松平 次郎三郎 元信 Matsudaira Jirosaburo Motonobu, quindi 松平 蔵人佐 元康 Matsudaira Kurandonosuke Motoyasu e infine arrivò al definitivo 徳川 家康 Tokugawa Ieyasu.

Il nome 家康 Ieyasu è un composto di 家 ie "casa" e 康 yasu "pace, tranquillità". Significa "Tranquillità della Casa".

Quella era una società stratificata in modo incredibile, dove non ci si poteva permettere il lusso di sbagliare o di non tenere bene a mente qualcosa.

Altre recensioni e reazioni nel Web

Sempre utilissimo è il sito di critica cinematografica Il Davinotti, che dedica una pagina all'importante capolavoro di Kurosawa.

Riporto un collage di frammenti estratti dai commenti a mio avviso più interessanti:

Belfagor ha scritto: "Il guerriero ombra è un guscio vuoto, il termine ultimo della spersonalizzazione indotta dalla guerra. L'identità del protagonista si disperde in modo lento ma costante, culminando nella maestosa battaglia finale." E ancora: "Il potente cromatismo delle scene di massa e l'atmosfera shakespeariana mettono in luce il fondamentale (anti) titanismo della storia."

Daniela ha scritto: "Opera paradossale: temi tanto intimi quali quelli della ricerca della propria identità, della dicotomia fra essere ed apparire, del rapporto fra volto e maschera in cui talvolta è l'abito a fare il monaco, che si inseriscono nel quadro di un monumentale affresco storico, di grande potenza visiva."

Pigro ha scritto: "La storia in sé è sottilissima nel tratteggiare la psicologia del simulatore sempre più immedesimato. Ma il film procede con una lentezza incongrua e ingiustificata, che spesso distilla ciò che non è necessario distillare." La sua conclusione è eccessiva: "Capolavoro mancato."

Pinhead80 ha scritto: "La lentezza non lo rende facilmente fruibile ma rimane comunque un capolavoro. La storia affascinante e l'attesa di uno scontro che sembra non arrivare mai sono solo due degli innumerevoli elementi che rendono questa pellicola unica."