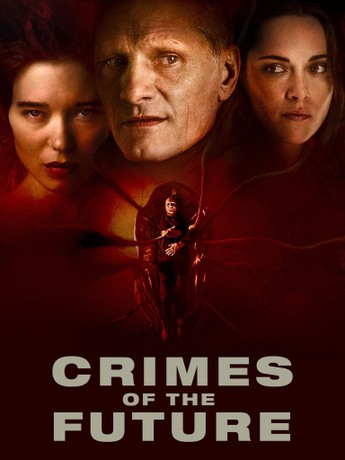

Lingua originale: Inglese

Anno: 2022

Durata: 107 min

Rapporto: 1.85:1

Genere: Fantascienza, horror

Sottogenere: Post-apocalittico, distopico

Tematiche: Mutazioni genetiche, post-sessualità

Regia: David Cronenberg

Sceneggiatura: David Cronenberg

Fonti di ispirazione: William S. Burroughs,

James G. Ballard

Produttore: Robert Lantos, Panos Papahadzis,

Steve Solomos

Produttore esecutivo: Christelle Conan, Jeff

Deutchmann, Joe Iacono, Christian Parkes,

Tom Quinn, Thorsten Schumacher, Aida Tannya,

Peter Touche

Casa di produzione: Serendipity Point Films, Telefilm

Canada, Ingenious Media, Argonauts Productions,

Crave, CBC Films, ERT, Rocket Science

Distribuzione in Canada: Sphere Films

Distribuzione nel Regno Unito: Vertigo Films

Distribuzione in Italia: Lucky Red Distribuzione

Distribuzione in Francia: Metropolitan Filmexport

Distribuzione in Grecia: Argonauts Distribution

Fotografia: Douglas Koch

Montaggio: Christopher Donaldson

Effetti speciali: George Koumpoulis, Peter McAuley

Musiche: Howard Shore

Scenografia: Carol Spier, Dimitris Katsikis, Kim

Zaharko, Dimitra Sourlantzi

Costumi: Mayou Trikerioti

Trucco: Evi Zafiropoulou, Alexandra Anger, Monica

Pavez

Interpreti e personaggi:

Viggo Mortensen: Saul Tenser

Léa Seydoux: Caprice

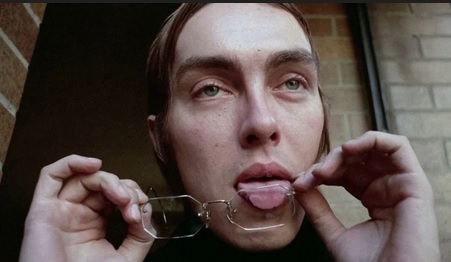

Kristen Stewart: Timlin

Scott Speedman: Lang Dotrice

Denise Capezza: Odile

Tanaya Beatty: Berst

Welket Bungué: Cope

Don McKellar: Wippet

Lihi Kornowski: Djuna Dotrice

Yorgos Karamihos: Brent Boss

Yorgos Pirpassopoulos: Dr. Nasatir

Nadia Litz: Dani Router

Sotiris Siozos: Brecken Dotrice

Ephie Kantza: Adrienne Berseau

Tassos Karahalios: Klinek

Jason Bitter: Tarr

Penelope Tsilika: Donna nel centro termale

di bellezza

Mihalis Valasoglou: Agente NVU

Alexandra Anger: Chirurgo

Billy Ziogas: Ospite del centro termale di bellezza

Doppiatori italiani:

Pino Insegno: Saul Tenser

Domitilla D'Amico: Caprice

Federica De Bortoli: Timlin

Christian Iansante: Lang Dotrice

Federico Talocci: Cope

Sergio Lucchetti: Wippet

Alessandro Budroni: Dr. Nasatir

Ilaria Latini: Dani Router

Gabriele Donolato: Tarr

Budget: 27 milioni di dollari US

Box office: 4,6 milioni di dollari US

Date di uscita:

Cannes: 23 maggio 2022

Francia: 25 maggio 2022

Canada: 3 giugno 2022

Regno Unito: 9 settembre 2022

Titoli in altre lingue:

Francese: Les crimes du futur

Spagnolo: Crímenes del futuro

Portoghese: Crimes do Futuro

Croato: Zločini budućnosti

Ceco: Zločiny budoucnosti

Russo: Преступления будущего

Ungherese: A jövő bűnei

Estone: Tuleviku kuriteod

Lettone: Nākotnes noziegumi

Greco (moderno): Εγκλήματα του μέλλοντος

Giapponese: クライムズ・オブ・ザ・フューチャー

Cinese: 未来罪行

Coreano: 미래의 범죄들

Arabo: جرائم المستقبل

Persiano: جنایات آینده

Armeno: Ապագայի հանցագործություններ

Trama:

In un futuro non meglio specificato, significativi progressi della biotecnologia hanno portato all'adozione diffusa di macchine e computer analogici in grado di interfacciarsi direttamente con le funzioni corporee e di controllarle. L'umanità stessa ha sperimentato diversi cambiamenti biologici di origine indeterminata, con ogni probabilità connessi al superamento di una pandemia. Il più significativo tra questi cambiamenti è la scomparsa del dolore fisico e delle malattie infettive per la stragrande maggioranza delle persone, consentendo interventi chirurgici su persone coscienti in contesti normali. Altri esseri umani subiscono alterazioni ancora più radicali della loro fisiologia. Un bambino di otto anni di nome Brecken può consumare e digerire la plastica come cibo: sgranocchio un cestino di plastica in una latrina, come se fosse cioccolato bianco. Convinta che sia un essere inumano, un mostro, sua madre lo sopprime soffocandolo con un cuscino e lasciando che il suo cadavere venga trovato dall'ex marito Lang, tozzo e barbuto.

Saul Tenser e Caprice sono una coppia di artisti performativi di fama mondiale. Sfruttando la "sindrome da evoluzione accelerata" di Tenser, un disturbo che causa la crescita spontanea di nuovi organi nel suo corpo, i due artisti li rimuovono chirurgicamente davanti a un pubblico dal vivo. Questi organi non hanno alcuna funzione o utilità determinabile: il processo che porta alla loro formazione è un vero e proprio "cancro creativo". La sindrome provoca a Tenser un dolore costante e gravi disturbi respiratori e digestivi. L'artista è dipendente da diversi dispositivi biomeccanici specializzati: un letto, una macchina attraverso la quale Caprice lo opera e una sedia fatta di ossa che si muove e ruota mentre lo aiuta a mangiare, permettendogli la deglutizione, seppur con difficoltà e pena.

La coppia incontra gli insopportabili burocrati del Registro Nazionale degli Organi, un opprimente ufficio governativo incaricato di far rispettare le restrizioni statali sull'evoluzione umana. A questo scopo, gli organi prodotti dal "cancro creativo" vengono catalogati e conservati. Una di questi burocrati è l'inquieta Timlin, che rimane affascinata dagli obiettivi artistici di Tenser. Durante uno spettacolo di successo di Tenser, gli dice che "la chirurgia è il nuovo sesso". Un sentimento che l'artista, la sua compagna e molti altri personaggi abbracciano in modo radicale, assoluto, totalizzante: il taglio ripetuto dei corpi costituisce l'unico mezzo per ottenere la gratificazione sessuale.

Un'unità di polizia governativa cerca di usare Tenser per infiltrarsi in un gruppo di evoluzionisti radicali. Senza dirlo a Caprice, l'artista segue una serie di contatti attraverso altre performance biologiche che lo conducono alla cellula evoluzionista. Uno di loro, l'ex chirurgo estetico Nasatir, crea una cavità con cerniera nell'addome di Tenser, che Caprice usa per accedere agli organi interni: prima gli pratica una fellatio sulla ferita, poi introduce la lingua all'interno e arriva a leccargli il fegato, mentre lui geme di piacere erotico! Caprice continua a fare rete con altri artisti performativi estremi, scegliendo infine di sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica decorativa sulla fronte.

Tenser incontra Lang, che gli rivela il piano degli evoluzionisti: hanno scelto di modificare il loro apparato digerente per poter mangiare plastica e altre sostanze chimiche sintetiche. Il loro cibo principale, che masticano senza sosta, sembra essere una barretta di cioccolato finto tipo il Mars, ma di color viola sgargiante; in realtà è fatto di rifiuti tossici di plastica ed è un veleno mortale per gli altri. Lang è il leader della cellula di masticatori di Mars viola; suo figlio Brecken era nato con la capacità di mangiare la plastica, a dimostrazione dell'inesattezza della posizione critica del Governo sull'evoluzione umana.

Nel frattempo, Timlin cerca di praticare un pompino a Tenser, ma lui rifiuta, dicendo: "Non sono molto bravo con il vecchio sesso".

Lang si rivolge a Tenser, chiedendo alla coppia di rivelare il programma antigovernativo della cellula attraverso un'autopsia pubblica di Brecken, che metterà in luce il suo apparato digerente evoluto. Dopo qualche remora, Tenser accetta. Sotto gli occhi di Timlin, Lang e molti altri, Tenser esegue l'autopsia, ma si scopre che il sistema di organi naturali di Brecken è stato sostituito chirurgicamente: sullo stomaco e sull'intestino compaiono scritte in nero. Lang fugge dallo spettacolo in lacrime. All'esterno viene avvicinato da due donne, agenti che lavorano per l'azienda che produce le macchine biomediche di Tenser. Come già avevano fatto con Nasatir, assassinano Lang conficcandogli dei trapani elettrici nel cranio. Il contatto di Tenser all'interno dell'unità di polizia ammette che Timlin ha sostituito gli organi di Brecken per mantenere segreta al pubblico la deviazione nell'evoluzione umana. Addolorato per la morte di Brecken e Lang, Tenser informa la polizia che non li servirà più, menzionando con approvazione le convinzioni della cellula sull'evoluzione.

Tenser fatica a mangiare sulla sedia di ossa. Chiede a Caprice di dargli una barretta di Mars viola. Lui mastica il veleno, guarda nella telecamera di Caprice e versa una lacrima. La sua bocca si contrae in un sorriso mentre la sedia finalmente smette di fare rumore.

Recensione:

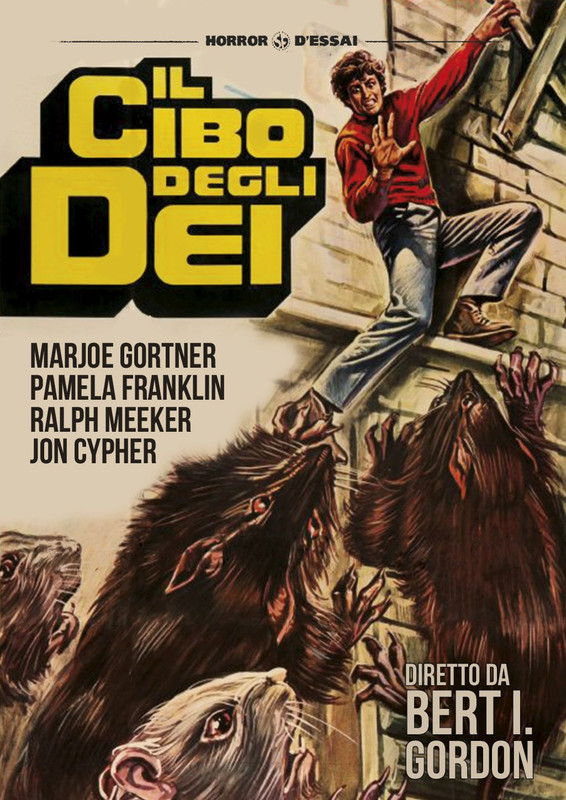

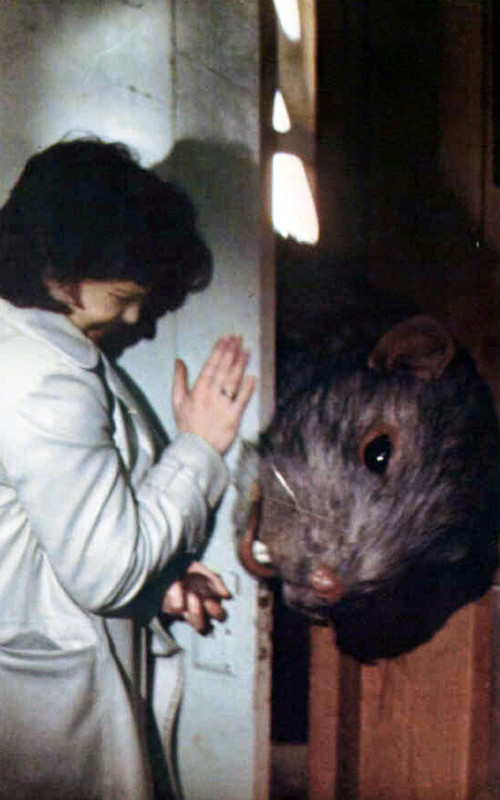

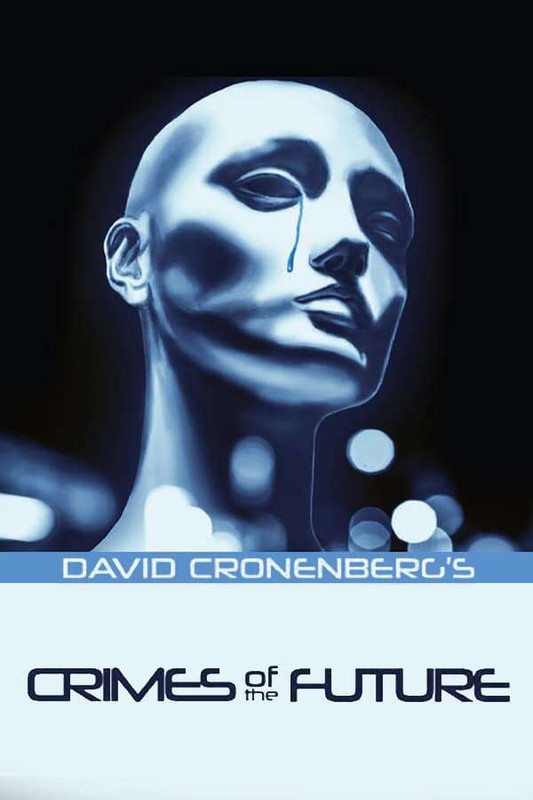

Questo film segna il ritorno di Cronenberg ai generi horror e fantascientifico dopo

eXistenZ (1999), realizzato ben 23 anni prima. A dispetto del titolo identico, non abbiamo a che fare con un

remake del primo

Crimes of the Future (1970), risalente a più di mezzo secolo prima - 52 anni, per l'esattezza. pur presentando alcuni punti in comune, non irrilevanti. Oltre alla tematica della fusione tra uomo e macchina, così cara a James Graham Ballard e trattata in

Crash (1996), troviamo in tutta la sua potenza l'allucinante immaginario di William Seward Burroughs, dalla cui opera è stato adattato

Il pasto nudo (1991). La nuova carne si è imposta, come coronamento di un processo in cui l'evoluzione non è scorporabile dalla patologia! In

Videodrome (1983) la nuova carne era televisiva. In

Shivers - Il demone sotto la pelle (1975), il vettore del mutamento era un simbionte simile a uno stronzo semovente, che trasformava in zombie chi lo ingurgitava. Tutte queste visioni postumane hanno in comune l'ontologia! Preconizzano il superamento del genere umano e la venuta di qualcosa di completamente nuovo, che irrompe dall'Oltre. Questo

Crimes of the Future è sublime, è come un incubo violento da cui ci si sveglia urlando, madidi di sudore, col cuore martellante, come se i vasi sanguigni fossero in procinto di cedere!

Questa è la dichiarazione di Cronenberg sul film per il Festival di Cannes 2022: "Crimes of the Future è una meditazione sull'evoluzione umana. In particolare, sui modi in cui abbiamo dovuto prendere il controllo del processo, creando ambienti così potenti che prima non esistevano. Crimes of the Future è un'evoluzione di cose che ho fatto in precedenza. I fan vedranno riferimenti chiave ad altre scene e momenti dei miei altri film. Questa è una continuità nella mia comprensione della tecnologia come connessa al corpo umano. La tecnologia è sempre un'estensione del corpo umano, anche quando sembra essere molto meccanica e non umana. Un pugno viene potenziato da una mazza o da una pietra che si lancia, ma in definitiva, quella mazza o quella pietra sono un'estensione di una potenza che il corpo umano già possiede. In questo momento critico della storia umana, ci si chiede: il corpo umano può evolversi per risolvere i problemi che abbiamo creato? Può il corpo umano sviluppare un processo per digerire la plastica e i materiali artificiali non solo come parte di una soluzione alla crisi climatica, ma anche per crescere, prosperare e sopravvivere?"

Il nuovo sesso

Quello mostrato da Cronenberg è un mondo in cui non si fanno più i pompini. Non ci sono più spargimenti di sperma in bocca, né in altre cavità. Nessuno ingoia più il liquido seminale. Il nuovo sesso orale consiste nel leccare gli organi interni. Si assaporano e si deglutiscono i fluidi interni più ripugnanti: sangue, muco, bile, succhi gastrici, microbiota intestinale! Il pene è soltanto un'appendice carnosa priva di qualsiasi interesse, con ogni probabilità inerte, inerettile. Non viene lavato, è molle e puzza! Timlin, che vorrebbe succhiarlo avidamente, illudendosi di riuscire a farlo rizzare, è un relitto di tempi andati e sepolti. È l'ultima eroina romantica! È la Günderrode della sua epoca! Come tale, è votata al fallimento più miserabile.

Le cose sono più drammatiche di quello che sembrano. Nel mondo post-apocalittico di Crimes of the Future, la procreazione non è un processo naturale, dato che non può avvenire alcuna copula. Il materiale genetico deve essere drenato da appositi strumenti metallici acuminati, infilati nel dotti seminali. Questa pratica avvilente deve essere, com'è ovvio, autorizzata dal Governo. Gli spettatori probabilmente non sono riusciti a capire fino in fondo che dalle ceneri della vecchia sessualità è nato qualcosa di simile alla vivisezione ad uso voluttuario!

La sedia di ossa e il letto di dolore

La sessualità non è la sola funzione fisiologica lesionata. La cosa più naturale del mondo, ingerire cibi e bevande, è diventata un supplizio spaventoso, che nemmeno Dante avrebbe saputo concepire nel più profondo abisso del suo Inferno. Mandare giù il bolo alimentare senza aiuto può causare polmonite ab ingestis, strozzamento, coma e morte! Il cibo, masticato grazie a quella protesi ingegnosa che è la sedia di ossa, viene accompagnato con immensa pena nella sua discesa nell'esofago indebolito e piagato, facendo patire un supplizio lento e inenarrabile. Com'è ovvio, vano è ogni tentativo di provare piacere dal cibo. Si potrebbe anche cercare di ingurgitare materiale fecale, tanto non ci sarebbe alcuna differenza: si soffrirebbe allo stesso modo. Se il dolore delle ferite non viene più percepito, tanto che ci si può seviziare col bisturi a piacimento, esiste comunque un dolore residuo, che viene inflitto dal sonno. Dormire non è più un sollievo dalle pene dei giorni: la sola possibilità di lenire queste sensazioni spiacevoli è una protesi, simile a un giaciglio in cui il corpo dolente è collegato a un gran numero di strutture tubolari e in qualche modo sedato.

Accoglienza

In parte a causa di una distribuzione limitata nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti e del Canada, non pubblicizzata in modo aggressivo dai distributori, il film finì per rivelarsi una grossa perdita finanziaria per i suoi finanziatori. Le cose sono andate così: ritenendo che il film avesse un valore commerciale limitato, il distributore americano Neon e il distributore canadese MK2 Mile End decisero di distribuirlo in un numero limitato di sale, senza una campagna di marketing martellante e costosa. Questo portò il sito web Box Office Mojo a definire gli incassi del film nel weekend di apertura "deboli"; la rivista specializzata di Hollywood Variety li ha etichettati come "mediocri". Possiamo dire che sia stato un fiasco spaventoso! Peccato, perché la pellicola ha dei meriti notevoli.

Viene da chiedersi se il motivo del fallimento non sia più profondo. Forse il pubblico è stanco, stremato dalle visioni della fantascienza e dell'horror. Almeno qui in Italia potremmo azzardare una spiegazione convincente: rimbecillita dalle sirene lobotomizzanti del Berlusconismo, la gente cerca soltanto gli spettacoli dei guitti più schifosi e immondi, rifuggendo qualsiasi spunto di riflessione.

Curiosità varie

Cronenberg aveva previsto che, a causa del tema trattato, della patologia ammorbante e della violenza esplicita del film, ci sarebbero stati abbandoni dalla sala già dopo 5-10 minuti dall'inizio della pellicola. La sua previsione si è dimostrata corretta.

La sceneggiatura è in gran parte adattata da un precedente progetto scritto da Cronenberg, intitolato "Painkillers", in fase di sviluppo nel 2002, che vedeva coinvolto Nicolas Cage.

Viggo Mortensen avrebbe voluto la parte di Wippet, ma Cronenberg ha affermato di averlo "molestato" per costringerlo ad interpretare Saul Tenser. Nel ruolo di Timlin, quella che voleva ciucciarlo a Tenser, in un primo tempo era prevista Natalie Portman, che è poi stata sostituita da Kristen Stewart. Inizialmente il ruolo di Timlin era stato offerto a Léa Seydoux, ma lei si è rivolta a Cronenberg chiedendogli di interpretare Caprice: detestava l'idea di vedersi rifiutata una profferta sessuale, anche nella finzione.

Viggo Mortensen ha descritto la decisione di accovacciarsi e tossire durante tutte le sue scene: "Bisogna mostrare che c'è un effetto, e un effetto cumulativo. I suoi problemi digestivi che influenzano la sua respirazione, e il disagio che prova fisicamente, non importa in quale posizione si trovi. Deve muoversi, a volte deve rilasciare la tensione nel suo corpo in modi diversi."

Il trucco protesico, durato quattro ore, che ha modellato 40 repliche di orecchie sul corpo del ballerino greco contemporaneo Tassos Karahalios, era così complesso che non ha potuto né mangiare né bere durante l'intera procedura di applicazione.

Il relitto che si vede all'inizio del film è un vero relitto al largo delle coste greche. La nave si chiamava MS Mediterranean Sky ed è affondata a causa dell'erosione naturale e dello stato di totale abbandono.

Il film è stato girato in diverse condizioni difficili: il set era sottoposto al protocollo COVID e c'erano incendi boschivi a nord e a sud di Atene (c'erano processioni religiose continue per cercare di respingere il fuoco). Una mattina, Cronenberg si svegliò con un'impenetrabile parete di fumo grigio fuori dalla finestra del suo hotel.

I personaggi del gruppo rivoluzionario prendono il nome dai famosi registi Fritz Lang e Bela Tarr.

Etimologia del cognome Tenser

Il cognome Tenser (varianti: Tanser, Tanzer, Tencer, Tenzer, Teneser) è principalmente di origine tedesca/yiddish ed ebraica ashkenazita: deriva dalla parola tedesca Tanzer, che significa "ballerino", "intrattenitore", "giocoliere" - a sua volta formato da Tanz "danza" tramite il tipico suffisso agentivo -er. È stato portato in Inghilterra dagli immigrati dalla Germania nei secoli XVI-XVII e si è diffuso in luoghi come il Leicestershire.

Etimologia del cognome Nasatir

Il cognome Nasatir è di origine ebraica ashkenazita. Deriva dal verbo ebraico נָתַתִּי (nāthattī) "io ho dato", che suona nasati nella pronuncia ashkenazita. Il capostipite doveva essere un prestatore di denaro o un banchiere. Famiglie con questo cognome sono attestate nel XX secolo negli Stati, in particolare in Illinois.

Il titolo nipponizzato

Crimes of the Future diventa, adattandosi alla fonologia giapponese, Kuraimu obu za Fuyūchā. Un Tokugawa dell'epoca Edo non sarebbe riuscito a comprerne una sola parola. Eppure è tutto così semplice:

1) Crimes è diventato Kuraimu;

2) of è diventato obu;

3) the è diventato za;

4) Future è diventato Fuyūchā.