Hagenbach è una piccola città della Renania-Palatinato (Rheinland-Pfalz), in Germania. In apparenza un centro abitato come tanti, che attualmente conta circa 5.300 abitanti. L'importanza di Hagenbach è tuttavia immensa per via dei reperti archeologici che vi sono stati scoperti. Si tratta di un gran numero di iscrizioni funerarie e votive di epoca romana, incise su placche d'argento (palmae argenteae). Sono state ritrovate durante i lavori di dragaggio di un ramo morto del fiume. La cosa di per sé non sarebbe così eccezionale, se non fosse che i nomi dei dedicanti che si leggono su molte di queste lamine sono tipici di un'area molto lontana da quella che all'epoca dell'Impero era la Germania Superiore. Infatti per trovare il luogo di provenienza ultimo di quegli antroponimi dobbiamo andare fino in Aquitania: sono riconoscibili a colpo d'occhio le radici basche della lingua aquitana, senza la minima possibilità. Il vasconista Joaquín Gorrochategui, dell'Università del Paese Basco (Universidad del País Vasco), ha dedicato uno studio all'argomento:

J. Gorrochategui (2003), “Las placas votivas de plata de origen aquitano halladas en Hagenbach (Renania-Palatinado, Alemania)”, Revue Aquitania 19, 25-47.

So quanto il Web possa mostrarsi avaro di informazioni, a dispetto dell'opinione corrente: in non pochi casi gli accademici si rifiutano di rendere pubbliche conoscenze che appartengono per diritto all'intero genere umano, forse per una loro sordida e meschina indole, simile a quella del Gollum che rimirando l'anello continua a biascicare: "Il mio tessoro!"

Lungi da me l'idea di attribuire nello specifico questa inclinazione proprio al valido Gorrochategui, ma sta di fatto che quando un navigatore cerca qualcosa di concreto, spesso si trova nell'impossibilità di ottenere risultati concreti ed è costretto a vagare da un sito insostanziale a un altro, trovando solo riferimenti. Per fortuna esiste un sito che riporta, nel corpus delle iscrizioni aquitane, anche le iscrizioni di Hagenbach:

Lungi da me l'idea di attribuire nello specifico questa inclinazione proprio al valido Gorrochategui, ma sta di fatto che quando un navigatore cerca qualcosa di concreto, spesso si trova nell'impossibilità di ottenere risultati concreti ed è costretto a vagare da un sito insostanziale a un altro, trovando solo riferimenti. Per fortuna esiste un sito che riporta, nel corpus delle iscrizioni aquitane, anche le iscrizioni di Hagenbach:

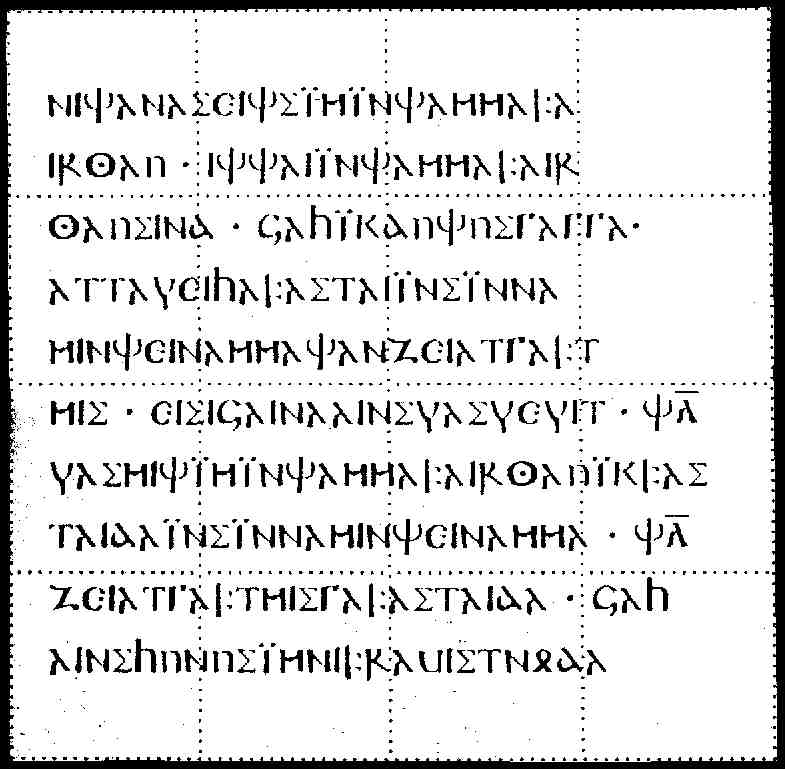

Nulla è stabile in questo mondo: si sono dati molti casi di siti Web venuti meno all'improvviso e mai ripristinati. Così raccolgo le iscrizioni che ho potuto reperire e le pubblico in questa sede:

DOMINO / MA<R>TI AVG(usto) / IVLIAN-/NVS BIOXXI / FILIVS / DONVM SOLVIT / (Votum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

D(omino) MARTI / BEREXE / SEMBI / FILIA / vac / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

D(omino) MAR-/TI AVG(usto) / IVLIA-/NVS BIOX-/XI FILIVS / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

D(omino) M(arti) / AND-/OS | LEVRI-/SI / vac / vac / vac / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

D(omino) M(arti) / XALI-/NVS / SALI-/XI / vac / vac/ vac / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

VERECV[N]-/DV(s) BELE-/XI

D(omino) M(arti) / AND-/OSSVS / OBBELLEXXI

D(omino) M(arti) / XEM-/BVS / BAM-/BIXXI / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

MARTI / VOTVM rev.: CIVRXOS / DOXXI

V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito) / D(omino) M(arti) / BAM-/BIX-/XVS / SEM-/BEOC-/CI

SEVE-/RVS IVALLIS

D(omino) M(arti) / BONXV(s) SE-/MBEDO-/NIS // IVLI / L

SILIXIV[S] / CARER-/DONIS / D(omino) | M(arti) / V(otum)

XEMB-/ESVS / HISSI / D(omino) M(arti) / [---] V(otum) S(oluit) L(ibens) / M(erito)

DOMINO / MA<R>TI | A<V>GVSTO / [I]VLIVS / BONN-/OXVS / vac / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

D(omino) MAR-/[TI] A<V>GV(sto) / BONXV(s) / [-]ONNI / [F]ILIVS/ [V(otum) S(oluit)] L(ibens) M(erito)

CERE-/CO TE-/SSEB-/ARI / V(otum) S(oluit) L(ibens) M(erito)

IVLIANA HANDOS DOMINI M(arti) V(otum)

AMOIII /// MATI

ANDOSSVS BANBIXXI

VICTORIS SEMBI // VICTORIS

Gli accademici sono inclini a ritenere che queste lamine d'argento risalgano al III secolo d.C. e che siano originarie di Lugdunum Convenarum (nella regione pirenaica, oggi Saint-Bertrand-de-Comminges). Per spiegarsi la loro presenza in una regione tanto distante, ipotizzano che siano finite in Germania come frutto di un bottino di guerra predato nel corso di una devastante spedizione della popolazione alemannica in pieno territorio aquitano. Questa ipotesi è stata suggerita anche dal ritrovamento di un secondo tesoro a Neupotz, un luogo non distante da Hagenbach, e al fatto che numerosi oggetti mostrino una provenienza diversa, dalla Gallia Celtica alla Belgica e all'Elvezia. Nel tentativo di comprendere come mai le lamine argentee si trovassero sul fondo di un fiume, gli studiosi hanno fatto ricorso alla loro sfrenata fantasia: gli Alemanni fuggiaschi, inseguiti dai Romani, si sarebbero liberati dello scomodo tesoro - forse per paura di essere incriminati dall'Ispettore Clouseau :)

Respingo senza indugio questa ricostruzione dei fatti. Senz'altro il III secolo fu per Roma un'epoca traumatica funestata da numerosi sconvolgimenti. Il regno di Gallieno è considerato da alcuni - ben a ragione - come il punto più basso della decadenza dell'Impero, in cui tutto era in procinto di rovinare. Proprio verso l'anno 260, all'incirca l'epoca in cui gli accademici collocano l'importazione delle lamine d'argento in Germania, avvenne un fatto molto significativo: l'abbandono degli Agri Decumates, che Gallieno non poté più difendere dalle continue incursioni degli Alemanni. Ci si dimentica tuttavia di un fatto: l'Impero Romano fu una realtà cosmopolita, e lo fu addirittura in misura maggiore dell'Europa moderna. Non è affatto necessario postulare eventi traumatici per spiegare reperti come quelli di Hagenbach. Gli Aquitani in Renania dovevano essere una comunità formatasi ben prima della decadenza di Roma, partendo dallo stanziamento di legionari. Una volta terminato il servizio, questi militari anziché fare ritorno nella loro terra d'origine, rimanevano in quella a cui erano stati destinati. Anziché prendere con sé donne locali, dovettero far giungere in Germania le loro famiglie, abitando in quartieri propri. La realtà che si costituì dovette durare a lungo e mantenere la propria identità. Trovare riferimenti storici precisi non è poi così difficile. In Germania Superiore era tutto un pullulare di militari la cui lingua nativa era aquitana: in quella terra abbiamo notizia della COHORS I AQUITANORUM BITURIGUM, della COHORS I AQUITANORUM VETERANA (attestata nel I secolo d.C. proprio in Renania-Palatinato), della COHORS II AQUITANORUM EQUITATA (attiva già nel I secolo d.C.) e di altre ancora. Negli stessi luoghi dovevano vivere anche immigrati dalla Celtica e dall'Elvezia, il che spiega la natura composita dei reperti. Ad esempio abbiamo attestazione della COHORS I HELVETIORUM. Se diamo un'occhiata ai movimenti e agli stanziamenti di coorti e legioni nelle varie parti dell'Impero, rimaniamo disorientati. Vediamo Taifali nella Gallia Celtica e in Britannia, Aquitani in Britannia e in Rezia, Asturi e Traci in Germiania Inferiore, Lusitani in Pannonia e in Palestina, Iberici in Dacia, Sardi in Mauretania e via discorrendo. La presenza di un fante della Cohors I Aquitanorum Veterana è attestata addirittura ad Ancyra (attuale Ankara)!

Il fatto che il tesoro di Hagenbach fu trovato in un ramo morto del Reno non è poi così misterioso: doveva essere parte della dotazione di un tempio di Marte che finì con l'essere distrutto da folle di fanatici cristiani, che gettarono nel fiume ogni reliquia pagana. Non vale nemmeno l'obiezione di chi pensa che i profanatori del tempio avrebbero fuso l'argento e l'avrebbero riutilizzato: si sa che i Cristiani ritenevano contaminati i tesori dei templi pagani. Così si sono trovate monete sparse sul pavimento di mitrei devastati, che nessuno si sognava di raccogliere e di usare, dal momento che erano credute proprietà del Diavolo. In altre parole, sono esistiti partigiani della nuova religione che non attribuivano validità alcuna al detto pecunia non olet.